來源:金馬電影大師課

講者:是枝裕和

講題:導演/劇本之外,偶然的戲劇

我在拍電影之前,其實是隸屬于一間電視臺的制作公司,我拍了各式各樣的紀錄片,但數量其實也沒有很多,全部加起來大概就十五部左右吧。從1991年我當了電視臺紀錄片導播之后,就開始去拍了一些跟社會問題、教育、福利相關的紀錄片。拍攝的同時,我也一邊沒來由地想說,希望有一天可以拍電影,因此一邊嘗試自己寫劇本。但那個時候我還沒有一個很具體的想法,想說要怎樣才能夠實現我要拍電影的愿望呢?直到我過了三十歲之后,我才想說要是二十幾歲的時候就能開始拍電影有多好。

后來播放我的紀錄片的富士電視臺制作人問我說:「你喜不喜歡侯孝賢這位導演啊?」我回說「當然喜歡!」。在80年代我剛開始進入電視圈的時候,侯孝賢導演的《戀戀風塵》、《童年往事》也剛好在日本上映,還有后來1989年的《悲情城市》,看了以后我都深受沖擊。與此同時,我也能夠在當時欣賞到楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》。我覺得臺灣電影在最輝煌的時代當中,這兩位人士可說是中堅份子。

而當時剛好遇到侯導的《戲夢人生》要在日本上映,他們問我說,你可不可以去采訪侯孝賢導演?我便接下了這個工作。不過光是采訪有點無聊,因此我建議說,既然都要采訪了,那不如就換一個方式,干脆讓我直接到臺灣去拍攝這兩位導演工作的狀況,而我的提案也被采納,當時是1993年,可能在座各位有些人還沒出生,后來我就在1993年的時候來到了臺灣,然后實際跟拍這兩位導演他們拍片的狀況,并且采訪他們。之后這部紀錄片就在電視上面播放。我認為這件事情對我后來走上電影之路,可以說是一個非常、非常大的轉折點。

《當電影映照時代:侯孝賢和楊德昌》劇照

《當電影映照時代:侯孝賢和楊德昌》

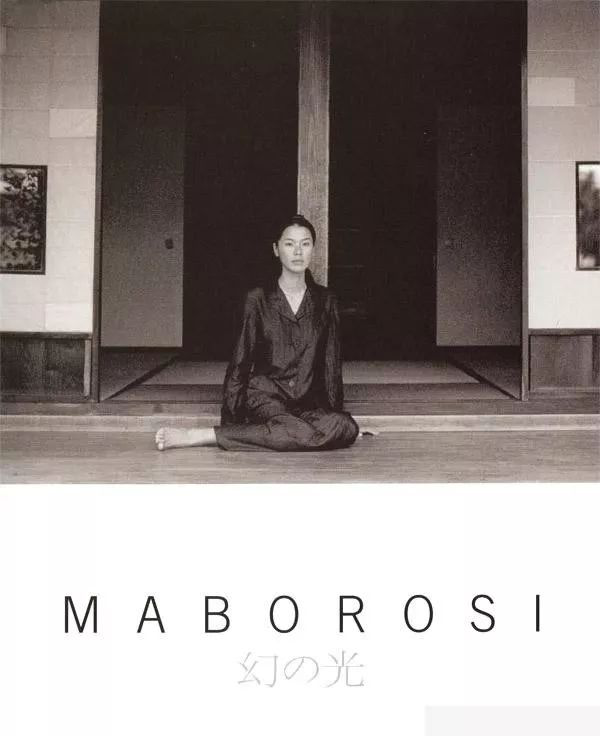

與《幻之光》 萌芽與蛻變

我想這兩位導演不光是臺灣非常具有代表性的導演,甚至在世界上都是頂級的導演。當時可以采訪到他們,是我生涯中很大的成就。我做了這個紀錄片后,有讓侯導夸了我一下,覺得還滿自豪且開心的。當時不單是導演,我還采訪了許多支撐電影的人士,比方說放映師,或者是戲院老板等等,我采訪了許多相關人士,所以侯導才稱贊我說,我是從很多觀點來看當時臺灣電影的情況的。當時雖然沒有辦法跟他處于一個對等的存在,但是他們卻讓我也想變得和他們一樣,我希望自己也能當上一個電影導演。我是在1995年的時候拍攝我的第一部電影,而拍這部紀錄片的時間是在1993年,所以這對我影響很大。

侯孝賢導演他當時并沒有在拍電影,是在拍一個廣告片,然后晚上都會去卡拉OK,這是當時的習慣。他們要去卡拉OK時,就問我要不要一起去,我一開始想說,如果要拍卡拉OK的部分,應該不太適合吧,所以就拒絕了。沒想到第二天,他就很積極地跟我說,他有出過唱片、是個歌星,我就想說,他難道是在暗示我要拍他去唱卡拉OK的樣子嗎?我自己心里有很多內心戲。后來我還就真的跟他們去了,去了之后就發現到說,他真的是很會唱!他真的是這樣子歡唱、熱唱了好久。沒辦法,他唱得那么嗨,我就只好拍一下他唱歌的樣子。雖然那個也無法用在我的紀錄片當中,但我就還是拍了。

侯導這樣一些有趣的地方,真的非常可愛,不管是以一個導演的身份來看,或是以個人的身份來看,我真的都深深被他吸引,當然他也覺得我不錯,所以通常他如果到日本的話,我就會帶他去新大久保區。我們就會到新大久保那里臺灣人經營的旅館,旅館的廚房里,有很多工作人員都會為侯導做菜,其他地方也是一樣,都會有人很愿意為侯導做一些事情。當時在東京顯像所剪輯的時候,我們甚至會在會議室里面煎魚,搞到整個會議室都煙霧彌漫,很慘啊。侯導去很多地方都會找我一起去,一直到我當了電影導演為止。

《幻之光》是我拍的第一部電影作品,我找了一直幫侯導作音樂的陳明章先生來幫我配樂,因此我又到臺灣來,把拍好的片子給侯導看,而后來我們在東京影展又碰到時,他就跟我說他看了。當時他稱贊我的技巧非常好,但是又說:「你是不是在拍攝之前就已經畫好分鏡圖了?」的確,畢竟是第一部作品,拍攝日程又很短,因此我很擔心,所以幾乎每一個鏡頭都已經先畫好分鏡圖,然后也把顏色都涂好,基本上就是做了一個非常完美的設計圖出來,才進到拍攝現場。在現場我幾乎就是以這個為主,同時也希望包括我在內的所有技術人員都可以依照這個分鏡圖來拍攝,而他們也真的非常幫忙,盡力去做了。

現在回想起來,當時這種拍攝方法真的是很無趣。當然,現在回顧當然會這么想,但是侯導當年其實只看了一次我的片子,他就馬上看透我的做法了。當時他說:「你為什么在還沒有看到演員的表演之前,就決定要從什么地方來拍了呢?攝影機的位置一定要在看了演員的表現之后再決定。你已經做過紀錄片了,應該要了解到這一點才對。」這個是當時侯導對我說的蠻嚴厲的一段話。

當然我也沒想過說,他會客套地稍微夸我一下,我只是覺得,他怎么可以如此地就把我最不安、最憂慮的地方給點出來了呢?我真的是受到非常大的沖擊,也領悟到了很多事,侯導的魅力就在這個地方。同時我也開始自我反省,然后從第二部片子開始,我的做法就不一樣了。目前我還是會稍微畫一下分鏡圖,但是以盡量不受分鏡圖約束的方式去畫。而在那之后的十年,其實我對于畫分鏡圖是有點恐懼的,幾乎是不畫分鏡圖,就進到拍攝現場了。在拍攝現場中,利用當時發生的事情,或是在現場覺得有趣的事情,然后盡可能地把它們融入到我的作品里面。這是我十五年來拍攝電影時,一個非常大的重點。

《無人知曉》 劇本之外的驚喜

1988年東京發生了「西巢鴨兒童遺棄事件」,而這部片就是以這個事件為中心思想所拍攝而成的作品。我本來希望這是我導演的第一部片子,但因為這個計劃一直沒機會動起來,最后花了十五年才完成,所以我拍完的時候已經是2004年了。這部片最主要是以四個小孩為主,但是父母親都不管他們,以現在的概念來說就是「虐待兒童」。這一家人住在東京,每個人都是同母異父,而家庭里的哥哥,就負責照顧弟弟和妹妹。

基本上他們這個家庭就只有這四個小孩,然后躲在公寓里生活。我們找到一個真的公寓來拍,所有的場景幾乎都在公寓里。平常大概只有哥哥會出外買東西,然后他會在買東西的過程中跟外界交流,也交到了一些朋友。我沒有給這些小朋友劇本,我們每兩個禮拜拍攝一次,經過春、夏、秋、冬,花了一年拍完。我們拍攝的第一天早上,他們來到公寓,我就用口頭告訴小朋友說,我們今天要拍什么戲,如果希望他們講什么臺詞,我就會親口告訴他們說,哥哥你要講這個臺詞,妹妹你可以試著講這樣的話看看。也就是說我是用口頭告訴他們要講什么,這是我第一次嘗試的方法。

因為這個方法還蠻成功的,所以我前一陣子在巴黎拍的《真相》(The Truth)這部片子其實也是一樣,我都不太給小朋友劇本。在拍攝的當下,去觀察小朋友的情況,我希望這些小孩子的存在,在整個故事當中是更為明顯的。《無人知曉》可以說是我這種手法的一個出發點,第一次采用這樣的方式來拍。

后來我們一直在這個公寓里拍攝小朋友的戲,只有一次,我們有帶小朋友到外面的公園,去做過一次類似的彩排。因為想說那邊有個可以一直轉一直轉的玩具讓小朋友在上面玩,所以有先預想說要怎么拍,先讓他們在上面玩,再去看要怎么拍,用哪個角度去拍,才會比較有趣。有先想過要怎么拍,但沒有試拍,就是直接來了。這一幕他們真的玩得很開心,其實演二兒子的這個小男生,每次早上來上戲的時候,他都跟我說:「我們今天會去公園嗎?」,我如果告訴他今天不去公園,他就會很失望。當然他拍戲還是拍得很開心啦。后來到了這一天,我就告訴他說,我們今天要去公園了,他就很開心得大喊「太棒了」,而我就直接把這些小朋友很開心,大家一起去公園玩的畫面給拍攝下來。

我自己覺得很喜歡的地方是,有一幕妹妹踩在公園的一個臺子上,跟姐姐比身高,妹妹跳下來了之后,姐姐用手把臺子上妹妹剛剛踩臟的地方拍干凈,我覺得那真的是太棒了!因為我并沒有要她這么做,只是飾演姐姐的這個女孩北浦愛,她的表演真的是非常精采,我非常喜歡。在拍攝的時候,我會覺得她好像一下子就進入了這個角色當中,個性都不一樣了。剛剛那場戲也是,她就完完全全地變成了戲中的姐姐,這個動作完全呈現身為一個姐姐會做的動作,我也覺得捕捉到這個鏡頭的攝影師非常厲害。這場公園的戲,其實我當初沒有寫在劇本里。這部電影花了很長的時間去拍,最后有很多東西都沒有留在作品中,但一開始并沒有寫在劇本里面的,到最后反而是在作品里面呈現了非常多,因為這些戲既能展現出人物的特質,也有一些是對于故事的表現方式,非常關鍵的戲。

根據當初侯孝賢導演對我的出道作品《幻之光》的批評,我自己也不斷地去思考、反芻自己拍電影的方法。我到底應該要在作品當中找到些什么,在拍攝的現場找到什么?我應該要如何看著演員,讓他們去發揮身上的特質等等的拍攝形式。

還有戲里面的弟弟他自己離家出走了,然后哥哥出來找他的這場戲。其實拍這場戲的時候,我有點不安好心,當時我只有跟弟弟講說你就跟朋友在這邊開心地玩就可以了,沒給其它的指示,所以他也不知道哥哥會來找他,也不知道哥哥會罵他。我覺得我有點狡猾。然后我有告訴哥哥說,你要去踢那個玩具,但是踢完以后到底要怎么反應,包括弟弟講說:「你不要遷怒在玩具上面」,其實我們的劇本里面,都是沒有寫的,這時弟弟他真的很生氣,因而脫口而出的一句話。后來我就問這個小朋友的媽媽,然后她就說,其實我在家里常常對我兒子說這句話,結果在這種緊急狀況,兒子就學了媽媽說這句話,我覺得很有趣。

平常這對兄弟都是一起玩的,沒想到那天我們拍完,回去的時候,這對兄弟在車上,就各自看著另外一邊都不講話,感覺他們剛剛鬧得不愉快的心情還一直留在那。我就跟他們說「這是演戲、是演戲啊!」但他們還是不怎么接受,這讓我有點頭痛。像這樣子的狀況雖然不太多,可是實際上在我們拍攝的時候,你也可以看到這些小朋友,他們都去表現最真實的情感,我們盡量地把它摘取下來,移植到我們的作品里。老實說,我到現在都還是有一點點愧疚,一直都會想說,我到底能不能這樣做?可以這樣做嗎?一直都還有很多的猶豫、很多的不確定。大概就在我拍完這個片子的隔一年吧,英國的肯·洛奇導演來到日本時,我剛好有機會跟他聊天,我就問了他這個問題。

《小孩與鷹》海報

我非常地喜歡他的《小孩與鷹》,這是描述男主角爬到城鎮附近的一處懸崖,撿到一只老鷹的幼鳥,并把它養大的故事。片中男主角的哥哥,他看到弟弟不聽話,就弄死了弟弟養的那只叫凱斯的老鷹,等到弟弟回家之后,發現凱斯不見了,便開始到處尋找,最后在垃圾桶里,才終于發現了凱斯的尸體,他手上拿著凱斯的尸體,與哥哥互相爭執的一場戲,是非常逼真的一場戲。

我曾經在一個采訪里面讀到這個故事,導演一開始只對那個少年說,凱斯不見了,要他去找而已。然后用攝影機拍下他去尋找的所有過程,最后在垃圾桶里找到老鷹的尸體。但事實上那不是凱斯,導演只是找了一隻很像凱斯的老鷹尸體,這時他就想說,如果是表演,最多就只是讓他去摸摸這隻老鷹的尸體而已。但沒想到,他看到那孩子拿著死掉的老鷹尸體,在他哥哥面前很用力地揮舞,導演非常驚訝,他表示,這真的是沒有辦法去想像出來的一個鏡頭,那孩子應該是想讓他哥哥對老鷹的死感到愧疚,才會揮舞尸體。那種情感已經超越表演的層次,非常精彩。但是這孩子在知道這一切都是導演設計出來的謊言之后,導演要怎么樣去修復跟這個孩子之間的關系呢?我當時就去問了肯·洛奇導演這個問題。

肯洛區導演就說,他其實有想過這個問題。其實不只是小孩,導演跟演員之間的關系也一樣,就要看你們原本的信賴度夠不夠,這才是最重要的。如果你們之間有足夠的信賴關系的話,就算這樣的導戲手法,會暫時破壞你們的關系,但還是可以修復的。因此前提是要在雙方關系可以修復的情況之下,才做這樣的安排。如果說今天可能會導致一個沒有辦法修復的結果,那你就不要去做這樣的嘗試。

我聽了他的回答之后,才真正算是下定決心去做,感覺自己可以抬頭挺胸去做這件事。其實我在做的時候,自己心里都還是有一些猶豫,這種真實的情感,要把它放到一個虛構的劇情片里面,我到底應該怎么去嘗試、怎么去摘取下來?這是一直到現在,我都還不斷地在很多錯誤當中,慢慢地去嘗試、摸索的課題。

今天我想要跟大家講的內容,主要是說在劇本里面沒有寫的東西,要怎么樣讓它在電影里是成立的。

《步履不停》劇照

《步履不停》劇照

《步履不停》是我在2008年拍攝的作品。在電影的尾段,是在海邊拍的一場戲。這場戲,海邊剛好有一艘船觸礁停在那邊,這只是一個巧合,我們是沒有預算可以去弄一艘船擱淺在那邊的,所以這個部分并不是我們刻意要做的一場戲。在電影里面橫山家的長男,過去曾經在這邊發生意外溺死了,所以這一家人,他們在風雨較大的日子,其實都會想到海邊去看看。

但當時拍攝的時間有限,我們有時會來到海邊看看狀況,有時雖然覺得拍出來的感覺會不好,但還是會思考一下該如何去拍。覺得可以拍,我們就去拍了,沒有辦法顧慮太多。有看過這部片子的人應該就知道,其實這位死去的哥哥從頭到尾都沒有出現,我蠻喜歡這樣子的設定,就是說已經過世的人,我就不會讓他出現在電影里面,但是觀眾還是會意識到哥哥存在,影響著活著的人。

海邊這一幕,就是剛好有一艘船在那里,其實并不是說這一艘船可以代表哥哥,但是也可以通過這一幕來顯示他已經過世了,雖然表現得有點唐突。這場戲之后就直接跳到阿部寬飾演的兒子,在回程的巴士站的那場戲了,所以海邊這場戲我們就把重點放在這個地方。如果沒有這一艘船在這邊觸礁的話,我當時到底應該怎么處理這一幕才好呢?我也是想了很久。其實很多拍攝現場所發生的意外狀況,放在電影里,彷彿就像劇本里早就寫好的片段一樣,這種情形也是有的。當時若是另一種情況,我應該會怎么做,類似這樣子的狀況,在拍攝現場是會經常出現的。而這些意外的情況,最后要在我的電影里出現多少?留下多少?我想這也算是防止我的電影,避免讓它只是重現劇本所寫出的內容的一種表現手法吧。

我的劇組人員經常會說,導演怎么常在拍攝現場突然消失,其實我是去尋找現場有什么更好玩的東西。像在《步履不停》里,出現了百日紅樹,小孩子出去玩,發現了百日紅,就把它拿起來揮舞,這場戲我印象也很深。那是因為在拍攝現場的周邊,每戶家庭都有種植百日紅,會發現這個,也是因為我叫工作人員去找些漂亮的、粉紅色的東西。我當時覺得,這些百日紅可能沒有什么特別的意義,但我就是想拍它們,所以我就帶著小孩去拍了。當然,也有很多東西是我拍了之后沒有用在電影里面的,可能我最后在剪輯的時候,發現這些東西好像不應該存在,就不會放進電影里。但就像前面所說的,那一艘船跟百日紅,它們就具有非常重要的意義,變成了劇本里沒有寫到的兩個重要元素。

《如父如子》劇照

《如父如子》 感謝「押場老師」

我母親過世的那一年,我寫了《步履不停》的劇本,然后在第二年進行拍攝。去年過世的樹木希林女士,她在片中飾演的母親,其實也是我將一部分我母親的形象,融合在她身上所寫下的角色,這是個非常個人的作品。2013年拍攝的《如父如子》,里面的男主角福山雅治,他其實和我完全不像,但是當時我的小孩剛出生,我沒有什么時間可以跟小孩相處,所以就在思考所謂父親的意義,到底是在什么樣的時機、情況之下,大家會讓自己有成為父親的這種感想。是不是因為跟小孩之間有血緣關系,我們就能被稱為是父親呢?這是我一直思考的問題。

這部片結尾的地方有一個三歲的小孩,他一直跳、一直跳,一開始先跑過來跟沒有血緣關系的哥哥琉晴抱在一起,再來才是跟有血緣關系,但與他分開的哥哥慶多相擁,然后一邊推著他的背,一邊把他帶到房子里面去。其實我當時完全沒有給他任何指示。這個小孩叫押場大和(Oshiba Yamato),他真的像個天才一樣,他怎么這么厲害,怎么有辦法做到這樣子的程度?我完全沒有告訴他什么,我沒有教他怎么演。不管哪一幕他都演得很精準,大家也都覺得他很厲害。像飾演他父親的中川雅也,拍到一半,就開始叫這個小朋友「押場老師」,他會說:「押場老師,我剛剛那一場戲演得還可以嗎?」,還會去和押場確認,但他真的就是那么厲害。

這是發生在傍晚的戲,在劇本中我最后寫的說明是:「家人都進去房子里面,誰是誰的小孩、誰是誰的父母,大家其實都分不出來了」。因為在這之前這兩個家庭其實一直在爭哪個家庭要養哪個小孩,但在結尾時,大家彷彿就和傍晚的夕陽融合在一起,進到了同一個家庭。搞不好這個三歲的小朋友已經把我的劇本說明全都看完了,所以他才能夠演成這樣子吧。大家都說能夠把我的說明呈現得最好的,就是這個押場大和。后來夢工廠買了這部電影的劇本,打算重拍,就是當時戛納電影節的評審團主席史蒂文·斯皮爾伯格買的,我去他們辦公室和他們談的時候,他們一開始所提出來的就是這個小演員,他們說他真的是非常厲害。他們看一次就知道這個男孩用得很好。總之我雖然有把說明寫在劇本里面,但是并沒有傳達給他們知道,但這個小朋友的表現,讓我當時在現場又想起來說「對哦,我劇本上的說明,就是這樣寫的。」反倒是他在現場又再一次提醒了我。所以我在現場看著他的表演的時候,真的是快要合掌感謝他了。

《小偷家族》 來自樹木希林的挑戰

大家會經常提到海邊的場景,樹木希林演的阿嬤在這場戲之后過世了,所以這算是她最后的一幕。其實這是在開鏡第一天拍的,《小偷家族》拍攝的時間是在十二月、一月的寒冬,但是我們想搶拍一個夏天的場景,所以我們就很勉強地先在夏天,花了三天的時間拍攝了這場海灘的戲。一開始我是小小撒了個謊說:「我想要拍攝實景」,因此把人都聚集起來。然后想拍小孩子在路上走的戲,但因為冬天綠葉就會掉光,而我想拍的是小孩子在綠蔭下走路的戲,所以就拜托工作人員在夏天的時候先來。但后來又想說,反正既然要拍,那也就拍一下他們去海邊的戲吧,當然這又是我的另一個計劃,想說就一點點地,把夏天的戲給拍出來。他們在拍這場戲的時候,我的劇本其實還沒寫完,我有一個很長的劇情大綱,但是在這個大綱當中,我唯一寫好的就只有這些夏天的戲而已,劇本的其他部分還沒有完成。包括這些演員,他們每個人應該是什么樣的角色,說老實話,自己都還沒有掌握得非常精確。所以后來才在開鏡第一天,先拍這場海灘戲。

因為這是整部電影開拍的第一場戲,大家聚集在一起的時候,樹木希林女士就跟其他演員說:「你們不要擔心啦,這場戲最后會剪掉的,所以你們也不用太緊張,就輕輕松松地拍吧!」她幫我跟其他演員解釋。對我來講,我是蠻震驚的,她竟然會這樣講,可是我很慶幸留下了這段戲。但雖然她跟其他演員講會剪掉,可是她真正讓我非常佩服的地方是,當時這部電影的名稱還不是《小偷家族》,片名是叫「發出聲音來叫我吧」,我的主旨是說這群人有很多想說的話,但是他們都沒有真正地把它說出來,所以才會取這樣子的一個片名,這也是我一開始的設定。中川雅也在戲中飾演的父親,一直叫小朋友喊他爸爸,但是這個小朋友一直到最后都沒有真正開口叫他爸爸。我的劇本里面確實有寫到這一句,「小朋友直到最后都沒辦法開口叫爸爸」,但是樹木希林女士很厲害的是,她看了劇本的內容之后,就在海邊的那場戲,最后看著在海邊玩的這些家人,她就只動了動嘴巴,沒有出聲地說了「謝謝」,這個是我在劇本里面并沒有寫到的,我只有寫說,請你把沙子放在腳上,看著遠方玩樂的家人。到了現場拍攝的時候,你們可以看到她因為已經把假牙拿掉了,所以會覺得她嘴巴一直在蠕動,老實說我一直覺得很奇怪,她到底是在嘀咕些什么,我那時候并沒有看得很清楚,等到我們在剪接,看毛片的時候,我才覺得說她好像在說話。我就重復地看了這段戲,看了好多遍終于看懂了,她是在說「謝謝」,她沒有發出聲音地對著這些家人說「謝謝」,我覺得這個女演員實在是太厲害了!

這部作品我覺得最大的主題應該就在這里,我覺得樹木希林女士借由這場戲丟了一顆球給我,那我接下了這顆球之后,我就在想接下來要怎么樣把這一些沒有辦法開口叫喊的、或者是說沒有辦法被呼喊的人,把他們的精神給傳達出來。我就一直把這個念頭當成是主旨,放在我的腦子里,繼續從夏天到冬天,把我的劇本給寫完。這是一個非常特別的經驗,由演員給了我一些東西,而且她還沒有特別說出來,要是我沒發現到,那最后可能也就什么都不會發生了。這些不說出來的地方,就是我覺得她很厲害,也很可怕的地方,如果我沒發現她的暗示,她可能也會覺得,這導演根本沒什么了不起,之后我如果再請她演戲,她可能就不會再同意了。好險我在剪接室有發現她的暗示,再把這個概念放到了劇本里面。所以后來在我們的這部片里面,就加了很多到底要不要叫對方的名字、要怎么樣稱呼對方等等,有很多這一類的戲。

后來我們拍攝,大概拍到了一半了吧,安藤櫻小姐?說到安藤櫻小姐,其實這是我第一次跟她合作,第一次跟她拍片。我覺得她現在應該是全日本最炙手可熱、最優秀的一位女演員吧。在拍戲的時候,她很少來問我說:「導演,這個角色應該是什么樣的一個角色?」,只有偶爾會來跟我說:「導演我覺得……這邊……這個……那個……啊,算了,我試試看吧」,然后她就走了。所以她從來沒有具體地問過我什么問題。我就想說,這個演員可能是一個不太會用言語去表達的演員。盡管如此,我們還是維持一個很好的關系繼續拍戲。

只有一次,她很清楚地問了我一個問題。她問說,她飾演的信代這個角色,從來沒有被孩子們叫過一聲媽,當然這是不要緊啦,但導演你是怎么想的呢?她就問了我這個問題。在戲中演她丈夫的中川雅也,他就一直要求小孩子要叫他爸爸,安藤櫻小姐就問我說,那信代是怎么想的呢?她到底希不希望小孩叫他媽媽呢?我聽了就回答她說,我覺得至少信代這個角色,應該不會如此露骨地去顯露出自己到底是否介意沒有被叫媽媽這件事情吧。可是我回去以后就想,今天安藤櫻小姐問我的這件事情,說不定很重要,說不定這可以成為我們這部電影的另外一個主軸。所以后來才會寫了一場戲是說,她跟戲里面演她兒子的這個小男孩走在商店街里面,我安排那個小男孩問她說:「你希望我叫你媽媽嗎?」,然后她就回答說:「無所謂啊,都可以」。同時一邊喝著彈珠汽水,一邊打嗝。之后有一場戲是她被警察抓了關起來,然后要接受警察的審訊。

她接受審訊的后半場戲,也是劇本里面沒有的。這個審訊的前半段,確實是在劇本里面有寫到,但是池脅千鶴小姐飾演的警察問她的這些話,是我寫在白板上,然后給池脅千鶴,叫她問這個問題,所以安藤櫻小姐是不知道這些問題的,她不曉得這個警察要問她什么問題,她就是坐在那邊。之所以會有這一場戲的構想,就是前面我說過的,我從樹木希林跟安藤櫻這兩位女演員身上獲得的靈感,然后我再去想說,這之后可能要有的戲。這些都是我與演員一來一往的過程當中,所誕生出來的戲。

當時我拍著拍著,因為我是用膠片拍的,這場戲問了很多問題,我就在想,我的膠片還剩下幾分鐘,漸漸地我也搞不清楚了,但導演其實都很在意這些事情啦。我心想糟了,這場戲一鏡到底,又這么長,萬一等一下膠片沒了怎么辦?其實膠片它快要轉完的時候,會有一個比較不一樣的、清澈的聲音,聽到這個聲音,我就大概知道說還有幾分鐘,我整個腦子都在想膠片的這個聲音。我一直在祈禱說,至少這個膠片要能夠撐到讓我拍完這場戲。我覺得非常的慶幸,它真的讓我拍完了,所以各位可以看到這場戲,它的力道非常的強。

像這樣子的表演,在開拍之前如果能夠全部都把它寫進劇本里面,當然是一個更有效率的方法,若我能做到這樣,搞不好就能成為一個專業的編劇了,在事前就全部都設想好把它寫進去。可是我可能是在拍片當中,邊拍邊做很多的嘗試,邊做很多的摸索,再去加很多戲,然后就創造出這些片段。我也會像采用不給演員信息,由我這邊單方面地丟出一些問題,去引出他們的表演。在拍攝現場即刻產生出來的戲,我現在覺得這些戲的力道才是最強的。所以大家可以看到從我的出道作品,是把分鏡全部寫完的作法,到現在我已經有了很大的改變。像這樣子的一個表演,是我跟演員之間,我們共同合作的結果,也是我覺得拍電影最有趣的一個部分。

侯孝賢與是枝裕和

電影的傳承,我一定要成為電影導演

回到最初的紀錄片,當時因為拍攝采訪紀錄片的緣故,我跟侯導的關系很密切,跟他有很多溝通跟交流。他曾經跟我說,今后其實他自己并不只是想要當導演,他希望可以跨越國境,把亞洲,比方說香港、中國、臺灣、日本的導演們聚集起來,然后一起來拍電影,他希望能夠打造出這樣的一個環境。他也把這些導演拍的16mm的片子給我看,他希望能夠扮演串聯這些導演的角色。「如果我可以實現這個計劃,到時候也一定會找你」,這是他當時對我說的話。我就很認真地想說,所以這也意味著,等到他要拍這個片子的時候,我也一定要成為一個導演。

楊德昌導演的辦公室是非常現代化的,同時也是非常民主化的一個辦公室,他會聽取年輕人的意見。他也思考說,接下來可能是年輕人的時代,他的作法比較和侯孝賢導演不一樣,他用了一個比較具體的辦法把他的理想呈現出來,當時除了年輕導演之外,他也在努力地培養一些年輕演員,這是我深切感受到的。可惜他很年輕就過世了。而侯導所說的,他希望打造出的一個能讓不同國家的導演都可以在這里拍片的環境,具體來說,也不算真的有實現。但日本的許多導演,包括我自己在內,受到他們兩位影響而開始拍片的人,真的非常非常多。

而且侯導所說的,其實也不是真的很具體的、像公司那樣的地方。而我深深地感覺到,現在在他的身邊,聚集了許多不同國家的導演,他所說的那種感覺,應該會持續地由下一代的導演、以及更下一代的導演們,不斷地擴散出去。所以他說的概念,其實已經是用一個眼睛看不見的形態在成形了。他對大家的影響,不一定是我們用肉眼看得到的方式呈現出來。我現在能夠在大家面前做這樣子的談話跟內容,我想最主要也是因為,我回想到當時侯導對我提的那段話吧。

我成立分福電影公司(BUNBUKU INC)已經有五年,現在我的年紀已經超過了當時侯導跟楊導了。我想我會創立這樣子的一個公司,最主要的原因就是當時他們兩位給我的影響,讓下一個時代、甚至是更下一個時代的這些年輕人,可以聚集在一起,以創作為主,讓大家可以互相切磋。而我會創立這樣的公司,其中一個重要的契機,我想就是因為我在當時遇見了這兩位導演。楊德昌導演那種具體的辦公室形象,其實一直都留在我的腦海里。我也很想做到像他那樣,去繼承他的概念,當然不是和他一模一樣的想法,但就是會時時提醒自己,應該要那樣做,而這也是我現在努力在做的事。

聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

文 來源/導演幫(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/B4DYEqJ5XMr7_GShUn4OLw

內容由作者原創,轉載請注明來源,附以原文鏈接

http://www.jgug.cn/news/8430.html全部評論

分享到微信朋友圈

表情

添加圖片

發表評論