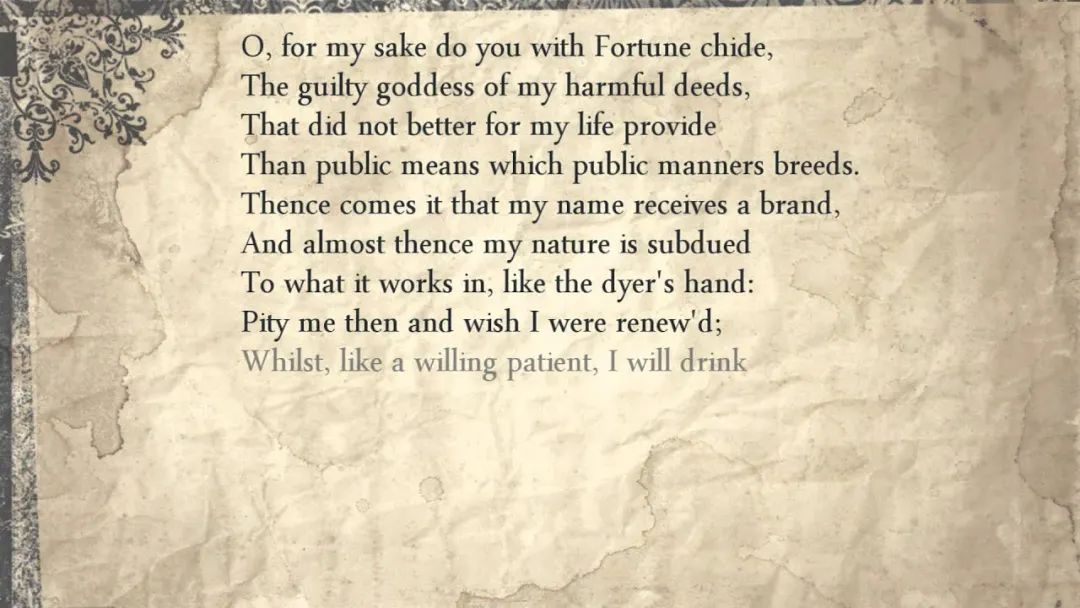

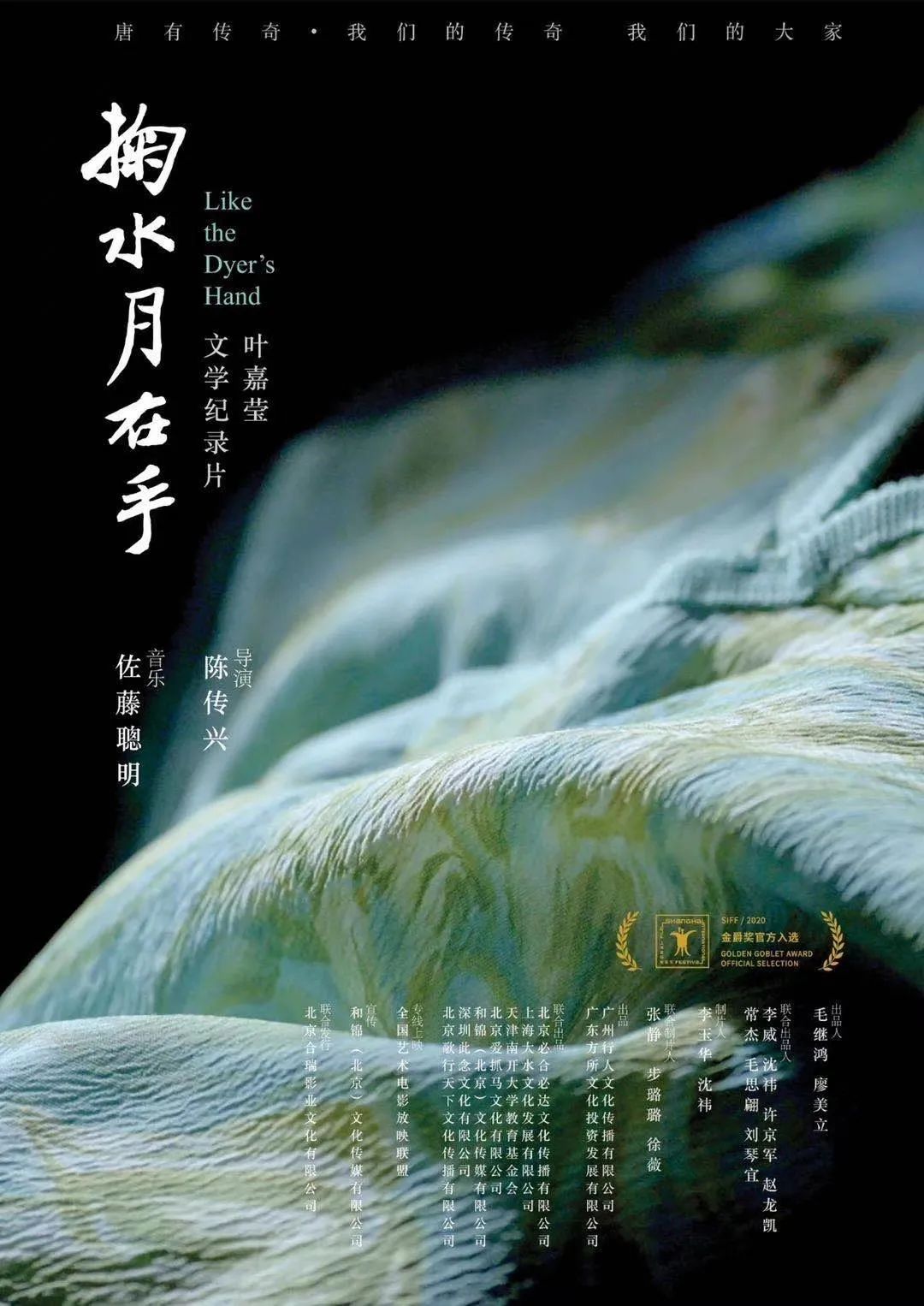

出自于良史的《春山夜月》,意思是雙手掬起一捧清水便擁有了月亮,賞玩春花更使得衣裳沾滿香氣。我們從小到大都有學古詩詞,為了更好的理解,都會翻譯成白話文。但似乎無論怎么翻譯,都無法完全還原詩詞中意境深遠的韻味。在這個互聯網時代,還有多少人會靜下心來,讀一首詩呢?有這樣一部紀錄片,它記錄了中國著名古典文學家,葉嘉瑩先生近百年來的詩詞人生。影片用鏡頭記錄詩意,在豆瓣獲得8.1的高分。被觀眾稱為“完全沉浸于美的兩個小時”。這部片走過上海電影節、北京電影節、山一國際女性影展等各個影展,是入圍第23屆上海國際電影節金爵獎紀錄片單元唯一入圍華語影片,在北京國際電影節開票5秒就售罄。它就是10月16日上映,但排片率卻僅0.8%的紀錄片——《掬水月在手》。如果你還未曾聽說過這部影片,那么它值得你走進電影院。最初鏡頭從葉嘉瑩生活的宅院開始,她念著杜甫的《秋興八首》,高低起伏的吟誦,仿佛緩緩道出她的坎坷一生。影片以葉嘉瑩敘述為主,沿著她一生的脈絡,去感受她的作品。片中有著大量的空鏡,景、器物,于無聲中葉先生的詩詞緩緩浮現。有許多人對此頗有微詞。認為在敘述中穿插長達5分鐘的空鏡,打亂了敘事節奏,顯得故事凌亂且無意義。還有人說,既然是葉先生為主角的紀錄片,為什么不以她的的詩詞為題,而是叫“掬水月在手”?明明應該是人物傳記片,為何留下許多線索卻沒有后續,故事沒有講清楚?陳傳興,他是一名導演,同時也是攝影師、作家。生長于臺灣,后赴法國留學,曾獲法國政府頒發的“藝術與文學勛位——軍官勛章”。他對詩歌的喜愛是從學生時代開始的。在采訪中他曾說,去法國留學他帶了很多詩詞相關的書,其中就有葉嘉瑩的詩集和杜甫的詩集。在《掬水月在手》之前,他還拍攝過另外幾部關于詩人的紀錄片。《我們在島嶼寫作》系列里的兩部:《如霧起時—鄭愁予》和《化城再來人—周夢蝶》。而對于這三部作品,陳傳興是這樣定位的:拍攝鄭愁予是“詩與歷史”,拍攝周夢蝶是“詩與信仰”,拍攝葉嘉瑩是“詩與存在”。鄭愁予,見證了臺灣現代詩與臺灣的歷史;周夢蝶是一個皈依佛教的詩人,在喧囂的塵世過著修行者的生活。三位雖然都是詩詞界的大家,但在拍攝上,陳傳興采用了不同的手法。比如在《化城再來人》中呈現了很多周夢蝶吃飯、看書、行走等的生活狀態,但在《掬水月在手》中卻并不是,而是通過大量近距離的訪談,為我們呈現一個純粹的、淡淡的葉嘉瑩,這也是葉嘉瑩提出的“弱德之美”的具現化。葉嘉瑩:德有很多種,有健者之德,有弱者之德,這是我假想的一個名詞。它是有一種持守,它是有一種道德,而這個道德是在被壓抑之中的,都不能夠表達出來的,所以我說這種美是一種弱德之美。我把它翻譯成英文——The Beauty of Passive Virtue而影片中所呈現的葉嘉瑩,其實正如片名——“水中月”本身是一種虛幻的意象,我們觀看這部電影,如同掬起一捧水,近距離了解葉嘉瑩先生。而那月既不是真實的月,卻也是月的投影。在陳傳興與梁文道的對談中,關于片名有著詳細的闡釋。《掬水月在手》的英文名《Like Tne Dyer’s Hand》出自莎士比亞《十四行詩》第111首:“也幾乎為了這緣故,我的天性/被職業所玷污,如同染匠之手”(And almost thence my nature is subdued/To what it works in, like the dyer's hand)葉嘉瑩的一生,與詩詞有著割舍不開的緣分。詩詞文化于她,如同染料侵染進了骨血。英文譯名并沒有直譯“掬水月在手”,而是援引了莎士比亞的典故,更能讓人意會。而影片最大的爭議,就是片中大量出現的空鏡。整個畫面只有風景和場景音。廠長在觀影時也覺得略顯冗長。不過看了陳導的相關采訪,陳導認為空鏡的出現,使畫面變成詞一樣的長短句。這樣電影的敘述就不會是單一的,在空鏡里能夠產生轉韻的可能性,音樂的律動。配樂還特意邀請到了日本傳統音樂作曲家佐藤聰明,來制作符合整部電影詩性的唐樂。陳傳興還特意飛去日本,和佐藤聰明一起在現場錄制工作,演奏有什么需要調整的地方兩人隨時溝通,現場收音。在陳導看來,《掬水月在手》是一部中國女性版的《百年孤寂》。詩是動天地感鬼神的文學,而葉嘉瑩就是詩的精靈。在近百年的人生中,她近乎孤勇地去探索詩詞這個文學世界。電影節奏慢,所講述的詩詞文化離現代人似乎又那么遙遠,這一切因素結合起來讓人不禁擔心:會有人看嗎?會不會太孤冷?太偏離小眾精英?但陳導說,它其實應該是在等待某一種很特殊的一顆種子。電影中經常出現一句話:“天以百兇成就一詞人。”這天,是“以天地為芻狗”的宿命,強大而不可抗力。葉嘉瑩在詩詞上的成就可謂無人可及,但她的一生卻是顛沛流離。1924年,葉嘉瑩出生于北京。她的祖父是光緒年間的進士,出身于滿洲正黃旗。父親畢業于北京大學,在中國航空公司工作;母親婚前是女校教師。在問到關于吟誦的啟蒙時,葉嘉瑩并沒有說是她的老師顧隨,而是她的家庭。在家里她的父親和母親就時常吟誦詩詞,讓她對詩詞產生最初的興趣,十歲開始寫詩,并填寫令詞。1941年她考入北平輔仁大學國文系,師從顧隨先生。但那是個軍閥混戰的年代,時值抗戰,北平被日本占領已有將近4年之久。她的父親已因“七七事變”隨國民政府西遷,與家中斷絕了音信。葉嘉瑩在影片中回憶道,在那個黑暗的年代,馬路上常常有日軍的車馬飛馳而過,上學路上的轉角就有凍死和餓死的尸骨。1941年9月,其母因癌癥去世。這是葉嘉瑩第一次切身體會失去親人的悲痛,她一連寫下八首《哭母詩》,字字泣血。1948年3月,葉嘉瑩與國軍軍官趙東蓀結婚。抗日戰爭結束后,11月,葉嘉瑩隨丈夫部隊退回臺灣,隨身所帶不過幾個皮箱,但她卻一直裝著老師的筆記。命運并沒有給葉嘉瑩喘息之機,1950年丈夫被卷入白色恐怖下獄,她當時還帶著1歲的女兒。為了生計,只能去臺南的私立女中教國文。白天她要帶著女兒上課,晚上要和女兒住在簡陋的宿舍。在這段時間,葉嘉瑩創作了《轉蓬》:葉嘉瑩說,她常做“回不去”的夢:夢中回到老家北平的四合院,院子卻門窗緊閉,她怎么都進不了門,只能徘徊于門外。那座四合院于她,是美好的童年、是回不去的故鄉。只是她離那里越來越遠了。1966年到1973年,她遠赴美國。曾任美國密歇根大學、哈佛大學任訪問學者,與海外的漢學家一起研譯中國詩詞。無論在北京、臺灣、美國、加拿大,她一直堅持教授中國的詩詞。1965年,臺大中文系畢業餐會錢思良校長與葉嘉瑩談交換赴美之事1974年,中國與加拿大建交,葉嘉瑩知道,她終于可以回家了。時隔二十多年,她坐在飛機上望著窗外長安街的街景,淚流滿面。然而,似乎是“天以百兇成就一詞人”這一魔咒的緣故。1976年,葉嘉瑩的女兒和女婿因車禍雙雙罹難。片中有這樣一個片段:青年葉嘉瑩背著手走在小巷之中,她反反復復地背誦著先秦詩篇《兔爰》中的名句:雖然葉嘉瑩歷經人間百苦,但她卻一直有一股堅韌的力量,這也正是她所提出的“弱德之美”。她沒有過多渲染自己的苦難,而是用一種平靜、克制的語氣去描述她的過往。那些苦難用詩詞去釋放,于無聲中與命運對抗。她失去了家人,且已邁入耋耄之年,但對于她來說還有一個十分重要的任務——宣揚詩詞文化。1978年,葉嘉瑩申請自費回國教書,受李霽野邀請,她來到了南開大學。在南開大學,她將她的全部精力投入于教書育人當中,培養了一批又一批的批中國古典文學研究人才,她的許多學生已是加拿大、美國及港臺各大學的知名教授和學術帶頭人。在影片中,葉嘉瑩的家是那么樸素。你很難想象,這是一位桃李滿天下、中國古典文學家所住的地方。家里大部分都是書,葉嘉瑩就坐在書堆中,靜靜地寫著。1991年,創辦中華古典文化研究所,并為研究所捐出退休金的半數(10萬美金),設立“駝庵獎學金”和“永言學術活動基金”;2018年6月3日,葉嘉瑩先生將自己的全部財產捐贈給南開大學教育基金會,用于設立“迦陵基金”。影片不僅是展示葉嘉瑩歷經磨難的一生,更是讓我們看到“文化的消亡”。片中引葉嘉瑩先生位于北京西城察院胡同的祖宅概念,以“大門”“脈房”“內院”“庭院”“庭院”,來象征其詩詞人生的階段歷程。直到第六段,忽然沒有了名字,只有一個“六”。緊接著畫面是葉嘉瑩的故居已被拆除,原來,標題的消失便暗示著故居的消失。在這個被手機、網絡包圍了的時代,我們離自然也越來越遠,生活節奏越來越快,我們很難慢下來,去感知自然之美,吟誦一首詩。詩歌文化會否也像被拆掉的四合院一樣,漸漸消失于歷史的洪流之中?也許很多并不關注文學的人,并不知道葉先生為了詩詞文化都奉獻了什么。但通過這部影片,你可以了解一二,對葉嘉瑩、對中國詩詞文化產生興趣,那么我想,這就是陳導所說的“種子”。諾貝爾文學獎頒給了美國女詩人路易斯·格麗克,說明詩的美,還具有普世的意義葉嘉瑩先生曾登上《朗讀者》的舞臺。這個節目中有個環節,葉嘉瑩的身旁站著五個孩子,他們大聲吟誦著詩歌,葉嘉瑩看著他們,眼角眉梢都是笑意。還有人記得詩詞,還有孩子們在吟誦著,那么詩詞就不會死。影片最后,是雪地上一排孔雀的腳印。而孔雀,也是葉嘉瑩筆名迦陵的原型。聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

文/新片場廠長 來源/新片場(ID:xinpianchang)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/bwFZkkeHyJA7QixS1R2EDQ

表情

添加圖片

發表評論