科幻電影作為天然帶有技術(shù)基因的藝術(shù)樣式,率先成為影像美學(xué)變革的試練場。賽博朋克電影作為科幻電影的分支,通過反烏托邦的頹喪城市影像、東方符號的征用,來建構(gòu)奇幻的科技空間;通過賽博格身體的殘缺性與等級性分別體現(xiàn)世俗之美和悲情宿命,蘊含了思忖人類身份主體性和社會批判的人文價值。

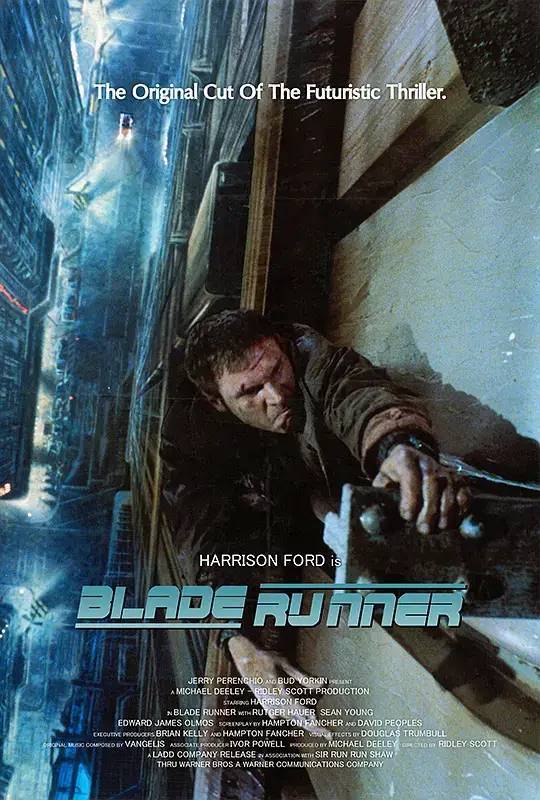

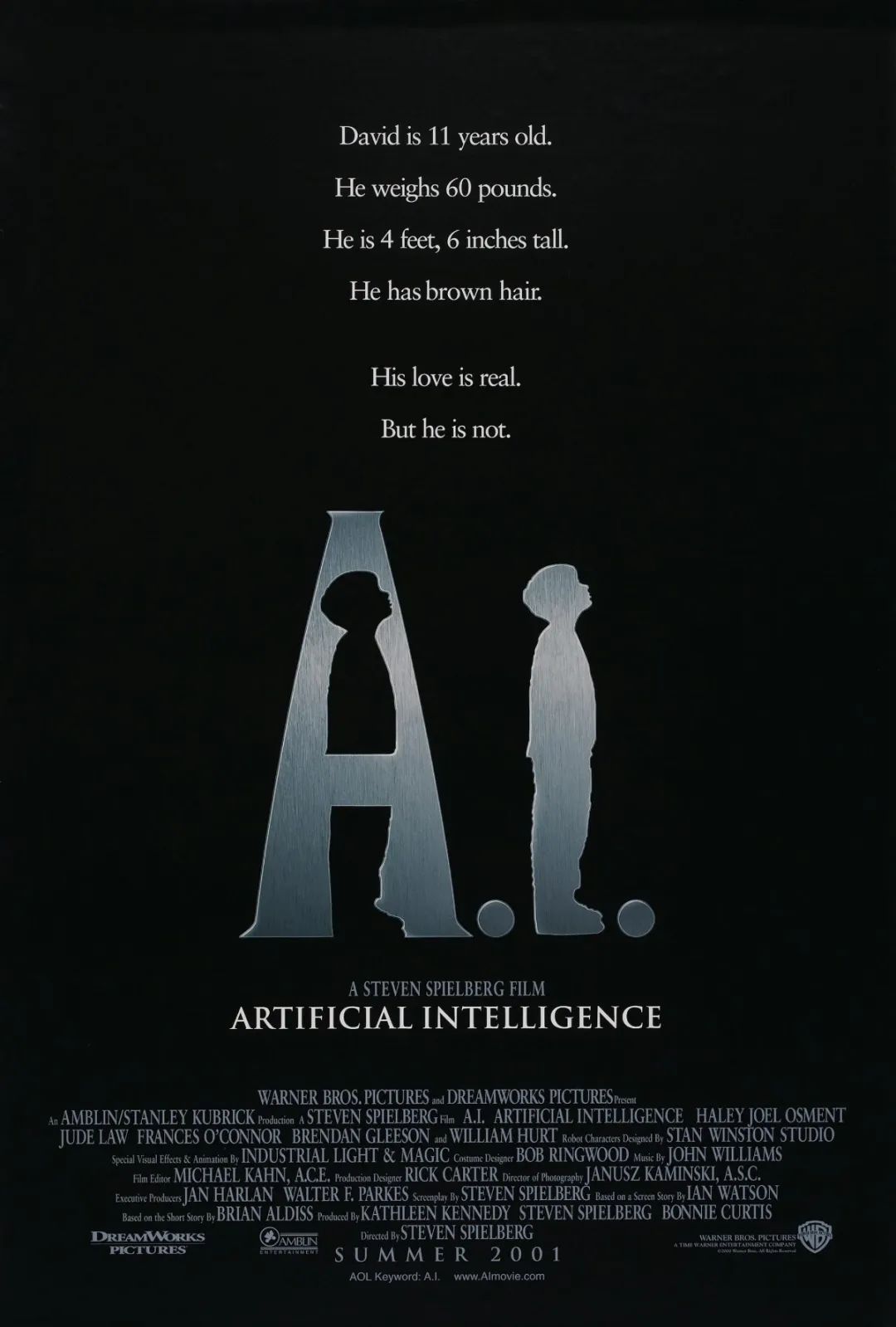

當(dāng)下,人工智能、虛擬現(xiàn)實、清潔能源、量子信息技術(shù)以及生物技術(shù)為主的新技術(shù)悄然崛起,并與人類形成了共存、互動、依賴、競爭、控制等復(fù)雜關(guān)系。電影同樣是科技的產(chǎn)物,尤其對科幻電影而言,技術(shù)定義了該電影類型的敘事內(nèi)容和視聽形態(tài),成為施展新技術(shù)的前沿陣地。AI、VR、3D、4D、IMAX、CG、杜比音效等新數(shù)字媒體技術(shù)拓寬了電影想象力銀幕化的邊界,強(qiáng)化了影像美學(xué)生成和傳播機(jī)制。賽博朋克電影作為科幻電影的分支,它在新技術(shù)的語境下建構(gòu)起一套將奇幻視聽、殘缺身體、悲劇宿命、人文批判冶于一爐的美學(xué)、文化體系。賽博朋克(cyberpunk)是賽博(cyber)與朋克(punk)兩個概念的合成體。賽博來源于“控制論”(Cybernetics),指代計算機(jī)、信息技術(shù)。朋克原為搖滾樂的一種,或指反叛的搖滾青年,現(xiàn)泛指反叛主流價值、反烏托邦精神和無政府主義。兩者結(jié)合最早用來形容1980年代冷戰(zhàn)末期科幻小說的分支。該類小說都是對未來科幻世界的想象,充滿了悲觀主義和懷疑主義色彩。賽博朋克小說深刻影響了賽博朋克電影的敘事框架、美學(xué)風(fēng)格和人文觀念,部分科幻電影根據(jù)賽博朋克小說進(jìn)行改編。本文以《銀翼殺手》(1982)、《黑客帝國》(1999)、《人工智能》(2001)、《HER》(2013)、《銀翼殺手2049》(2017)、《頭號玩家》(2018)等代表性文本作為考察中心,從空間和身體兩個角度來探討該類型電影的影像美學(xué)特征,并從身份認(rèn)同與社會批判角度探討該類電影的人文表達(dá)。在追求真實性的寫實主義和奇觀化的技術(shù)主義兩大電影流派之間,科幻電影更傾向于后者。讓·鮑德里亞認(rèn)為,為了最大限度地創(chuàng)造景觀,電影必然會走向“超現(xiàn)實”。超現(xiàn)實是科幻電影的美學(xué)根基,而賽博朋克電影在此基礎(chǔ)上借助空間與符號建立一套較為完整獨立的視覺文化體系——屏蔽自然景觀和正常生活秩序,由科技、機(jī)械、媒介強(qiáng)力主導(dǎo)的高度形式化的、超現(xiàn)實的、后現(xiàn)代的未來景觀。賽博朋克小說通常將故事背景設(shè)置在一個不遠(yuǎn)將來的反烏托邦的地球上,情節(jié)圍繞人與黑客、人工智能及超大型企業(yè)之間的矛盾而展開,展現(xiàn)野蠻生長的科技對人類文明秩序的破壞。賽博朋克電影大體遵照賽博朋克小說所確立的反烏托邦敘事框架展開。科幻小說作家布魯斯·斯特林認(rèn)為賽博朋克文化的特點:“外推力注入日常生活肌理中的意愿”中結(jié)合了“幻想的強(qiáng)度”,利用都市生活的不夜城幻象和硬搖滾的敏感力調(diào)和了信息科技。①而賽博朋克電影整合了高科技、都市空間與摩登先鋒時尚三者,共同將反烏托邦的世界觀銀幕化。Hightech與Lowlife是賽博朋克的核心要素。

賽博朋克電影中一般包含現(xiàn)實和虛擬兩個空間。吊詭的是,賽博朋克電影緊密圍繞這兩個互斥元素,采用倒置、錯位的理念對未來都市空間進(jìn)行視覺風(fēng)格設(shè)計,建構(gòu)起現(xiàn)實時空與虛擬時空、精英階層和社會底層互斥、沖撞、極端化的視覺反差。電影的現(xiàn)實空間主要通過交通工具、建筑、人際關(guān)系等具體的事物架構(gòu)未來的高科技生活。凝結(jié)著人類智慧的飛行器作為交通工具,隨意穿梭于城市之中或飛躍于星際間;鱗次櫛比、高聳入云的建筑構(gòu)成鋼筋水泥般的居住空間,建筑大多呈現(xiàn)為體量龐大、造型怪異的表現(xiàn)主義或后現(xiàn)代風(fēng)格;借助芯片或通過身體與機(jī)器的互聯(lián),人們可以輕易實現(xiàn)現(xiàn)實空間與虛擬空間的轉(zhuǎn)移。除了器物層面,電影中人與科技共存成為常態(tài),甚至建立起雇傭、撫養(yǎng)、戀愛等深層的情感交互關(guān)系。總之,電影中的現(xiàn)實空間被科技包裝,具有高度形式感和金屬機(jī)械質(zhì)感。然而在HighTech的外殼下包裹著未來世界Lowlife的實質(zhì)。賽博朋克電影的建置情節(jié)都預(yù)設(shè)了悲觀化的未來環(huán)境。如《銀翼殺手》的核爆炸后的蕭條,《銀翼殺手2049》的大停電、糧食危機(jī)、能源枯竭,《AI》的氣候變暖、冰川融化,《黑客帝國》的地球毀滅,《攻殼機(jī)動隊》的犯罪猖獗,《頭號玩家》的工業(yè)污染以及《HER》的社交障礙、精神危機(jī)。對此,電影青睞采用大遠(yuǎn)景空鏡為觀眾營造荒蕪、凋敝、混亂、衰頹的末日枯景。如《銀翼殺手》遠(yuǎn)景平拍碩大工業(yè)煙囪噴薄著火焰濃煙的洛杉磯;《銀翼殺手2049》中俯拍大廣角鏡頭呈現(xiàn)塑料大棚緊密排列、荒漠蒼茫、垃圾過剩的都城;《黑客帝國》目之所及全都是銹跡斑斑的臟亂城市;《HER》中霧霾彌漫的都市面貌……這些空鏡承擔(dān)起人物心理銀幕化和情境、意境營造的功能。它們的頻繁出現(xiàn)讓滿目瘡痍視覺觀感不斷凝聚,借助IMAX、3D等沉浸式技術(shù)向觀眾傳遞地球毀滅的蒼涼詩意。1984年,科幻作家威廉·吉布森在《神經(jīng)漫游者》中提出了“賽博空間”(cyberspace)的概念。他認(rèn)為“賽博空間在地理上是無限的、非實在的空間,在其中,人與人之間、計算機(jī)與計算機(jī)之間以及人與計算機(jī)之間發(fā)生聯(lián)系”。②后來賽博空間用來指代數(shù)字媒體、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)與人深層交互后所營造的數(shù)字化的虛擬空間。相較于冰冷、黯淡、死氣沉沉的現(xiàn)實空間,電影中的虛擬空間卻呈現(xiàn)五彩斑斕、包羅萬象、快感充沛甚至比現(xiàn)實空間更為真實的特征。《頭號玩家》中游戲虛擬空間——“綠洲”五彩繽紛,動物、植物、景點、機(jī)械、城市、動漫、卡通、電影、歌曲、博物館、戰(zhàn)場、夜店、電影院等內(nèi)容無所不包,用熒光的、高飽和度、暖色調(diào)架構(gòu)起生機(jī)勃勃、光怪陸離、欲望狂歡的大千世界。《黑客帝國》的虛擬空間比現(xiàn)實空間秩序更穩(wěn)定,體驗更為真實。在階層設(shè)置方面,中產(chǎn)支撐的橄欖型的社會結(jié)構(gòu)是社會秩序穩(wěn)定的象征,而反烏托邦世界里中層階級被抽空,僅剩上層和底層的存在。橄欖型社會結(jié)構(gòu)的坍塌表征未來社會走向失序。賽博朋克電影普遍設(shè)置精英與底層的階級分化,科技巨頭企業(yè)瘋狂壟斷,成為世界的政治、經(jīng)濟(jì)、社會秩序的掌權(quán)者,建立無政府主義的集權(quán)模式。電影通過建筑、場所、色彩等視覺要素訴諸階級間的奴役、壓榨、剝削關(guān)系。《銀翼殺手》的金字塔造型的泰瑞公司、復(fù)古宮殿的豪華裝飾,復(fù)現(xiàn)奴隸社會皇家至尊之姿。《銀翼殺手2049》的警察局、《人工智能》的機(jī)器人公司、《頭號玩家》的IOI游戲公司,這些精英階層的空間色彩統(tǒng)一,以冷色調(diào)——高級黑、灰、金、白——營造高度規(guī)整、深沉、陰冷的視覺觀感。同時電影展現(xiàn)其外形的龐大、怪異及線條的規(guī)整、硬朗。電影還通過人造光的強(qiáng)弱對比打造建筑內(nèi)部的光波線條或幾何造型。如《銀翼殺手2049》華萊士公司內(nèi)部墻壁上通過光的反射投影形成蒸汽水波圖案(賽博朋克美學(xué)中的一個要素),在簡潔的視覺效果中凸顯了靈動的迷幻。無論是統(tǒng)一的色調(diào)、龐大硬朗的高級建筑、簡約的裝飾還是光影制造的線條感和幾何形態(tài),都旨在凸顯精英階層的獨特、財富地位的優(yōu)越和精英沉穩(wěn)的腔調(diào),賦予控制未來世界的精英階層以權(quán)威、陰郁的氣質(zhì)。與精英階層相對,賽博朋克電影借鑒黑色電影的黑夜、霓虹燈、大雨、窮街陋巷、廣告牌等視覺元素來打造底層空間。1984年的《銀翼殺手》所營造的底層迷幻、雜亂無章的欲望都市成為后來科幻電影空間營造的標(biāo)桿。《人工智能》的艷都、《銀翼殺手2049》的街頭以及《頭號玩家》的綠洲都包含賭場、妓院、酒店、商店、游戲廳等魚龍混雜的場所;延續(xù)采用高飽和度的藍(lán)色、玫紅色的霓虹燈交織構(gòu)成的街區(qū)燈牌;高樓外墻還高懸著LED的巨幅廣告牌,從平面的2D影像到跳脫屏幕的全息投影,播放著星際移民、人工智能定制、情色服務(wù)等廣告,這是后現(xiàn)代美學(xué)中的經(jīng)典呈像。威廉·吉布森在詮釋賽博空間時提及“媒體不斷融合并最終淹沒人類的一個閾值點。賽博空間意味著把日常生活排斥在外的一種極端的延伸狀況”。③因此科幻電影中的人物在未來社會的日常生存狀態(tài)都走向了異化。電影經(jīng)常呈現(xiàn)人們生活在永無白晝的無盡長夜之中,并時常設(shè)置永不止息的傾盆大雨場景,邊緣化的主人公漫無目的地游走在臟亂的街頭巷尾,并用鏡頭虛化的方式展現(xiàn)朦朧的市民群像,意在表明人際關(guān)系的疏離與孤獨情緒。色彩學(xué)家約翰內(nèi)斯·伊頓在《色彩藝術(shù)》中提到:“色彩效果不僅在視覺上,而且在心理上應(yīng)該有體會和理解,它能把崇拜者的夢想轉(zhuǎn)化到一個精神境界中去。”④顏色即情感,傳統(tǒng)色彩表意系統(tǒng)中,藍(lán)色一般代表冷淡與憂郁,玫紅色代表奔放與情欲。然而,《銀翼殺手2049》《HER》中大膽使用橙色、粉色大色塊和迷霧元素,將原本表現(xiàn)熱情、希望的暖色調(diào)反向變?yōu)橄笳髦魅斯木窭Ь车哪苤福M顯蒼涼悲戚的韻味。總之,賽博朋克講求超越主流的反叛精神,而賽博朋克電影中虛擬空間的生機(jī)盛世與現(xiàn)實空間的末日慘景對立;規(guī)整暗黑極簡的精英階層空間與慘淡混亂、流光溢彩的底層空間相沖撞;現(xiàn)實空間具有超現(xiàn)實癥候,而虛擬空間卻被賦予逼真感。通過突破傳統(tǒng)的對立、沖撞、錯位的視覺法建構(gòu)了賽博朋克電影獨特的奇幻美學(xué)風(fēng)格。賽博朋克電影是超現(xiàn)實想象的影像化表達(dá),其影像極其講究人造化的形式感,強(qiáng)調(diào)影像之美目的在于傳遞感受。正如俄國傳統(tǒng)形式主義學(xué)派認(rèn)為藝術(shù)不僅僅是一種再認(rèn)識,更是一種陌生化和形式的復(fù)雜化。電影學(xué)者克里斯汀·湯普森和大衛(wèi)·波德威爾結(jié)合觀眾感知心理學(xué),在此基礎(chǔ)上提出了新形式主義,強(qiáng)調(diào)電影是通過陌生化的手法使自己區(qū)別于日常經(jīng)驗而成為藝術(shù)。賽博朋克電影遵循形式主義理念,征用東方視聽符號塑造未來空間的陌生化與疏離感的美學(xué)特質(zhì)。首先,賽博朋克電影通常選擇世界性大都市作為故事發(fā)生的地點。例如《銀翼殺手》系列的洛杉磯、《攻殼機(jī)動隊》的日本與香港、《頭號玩家》俄亥俄州的哥倫布。評論家卡爾·阿伯特認(rèn)為:“賽博朋克體裁是和世界城市理論同步發(fā)展的,它的作者們通常將故事發(fā)生的背景設(shè)置在全球性城市。這些城市是神經(jīng)中樞、控制中心、信息的關(guān)鍵節(jié)點。”⑤除此之外,這些都是高度發(fā)達(dá)的、已進(jìn)入后工業(yè)階段的、移民、種族、文化多元的世界中心都市。消解國族特征且具有世界主義癥候的國際大都市讓賽博朋克電影所呈現(xiàn)的東西方文化劇烈碰撞、互滲雜糅具有合理性。其次,賽博朋克電影經(jīng)常截取東方代表性的視聽符號放在西方語境進(jìn)行空間再造。《銀翼殺手》系列街景燈牌上標(biāo)滿了中、日、韓文和龍的圖騰、日式酒館,廣告牌中的日本女性穿身著和服;《銀翼殺手2049》的日本色情文化和虛擬程序喬伊的旗袍裝束;《黑客帝國》東洋武館,柔道、跆拳道、武術(shù)成為尼爾技能升級、打敗黑客的必備手段;《攻殼機(jī)動隊》中的日本藝伎、香港街區(qū)以及《頭號玩家》的日本動漫形象、中文燈牌。

這些東方視覺元素移植到西方都市之中,營造出一種跨越時空、中西視像雜糅的曖昧、神秘、危險的幻境。除了視覺層面的東方景觀輸出,賽博朋克電影在聽覺上也不乏東方元素的滲入。例如,《黑客帝國》中亞裔科學(xué)家喋喋不休地講著粵語;《銀翼殺手》中酒館老板說著由中、韓、日文與西班牙文、德文、英文多元混雜而成的怪異語言;《銀翼殺手2049》利用現(xiàn)代電子音樂加大混響改造日本演歌,將它作為縈繞的城市背景音,烘托城市神秘詭譎的氣氛。賽博朋克電影所征用的東方元素,如族裔、服飾、語言、圖騰、動漫、歌曲等都偏向于從東洋傳統(tǒng)文化進(jìn)行選擇。東方傳統(tǒng)視聽元素對西方社會而言具有吸引力,其身上的神秘感符合科幻電影塑造陌生化視聽效應(yīng)的訴求。這些元素是西方在對東方一知半解下展開的不完整想象,它攜帶著對東方的定勢想象思維,自然而然地從完整的東方文化版圖中截取最具代表性的傳統(tǒng)符號嫁接到西方語境之中。

這導(dǎo)致了東方視聽元素與原有文化土壤的割裂與斷層,并在西方科幻電影中進(jìn)行視聽重組、拼貼,彰顯了后現(xiàn)代的美學(xué)癥候。這一美學(xué)運作透露出西方對亞洲的矛盾態(tài)度,既有上文所言的東方吸引力,還包括面對亞洲崛起的焦慮與擔(dān)憂。19世紀(jì)到20世紀(jì),西方視東方為貧窮落后之地,它們展開了對亞洲的傳教、擴(kuò)張、征伐、殖民。但隨著二戰(zhàn)結(jié)束和冷戰(zhàn)的告終,亞洲逐步擺脫被宰制的命運。面對第三世界國家的解放獨立、亞洲四小龍、中國的騰飛等東方力量的興起,賽博朋克小說重新評估了亞洲太平洋地區(qū)的實力,視亞洲為全球的經(jīng)濟(jì)中心。例如在尼爾·斯蒂芬森的《鉆石時代》《雪崩》、布魯斯·斯特林的《網(wǎng)絡(luò)的島嶼》、琳達(dá)·永田的《視覺極限》、吉布森的《阿伊朵》等賽博朋克小說中,都頻繁出現(xiàn)活力四射卻又充滿危險的亞洲形象。這一矛盾的文化邏輯也延續(xù)到了賽博朋克電影之中。東方的文化符號參與了未來社會底層既魅惑又危險的形象建構(gòu)。對此,《攻殼機(jī)動隊》的導(dǎo)演押井守表示:“(香港)成為《攻殼機(jī)動隊》布景的模板,隨著21世紀(jì)的來臨,它會成為世界發(fā)展的中心和亞洲城市的樣板。我預(yù)測亞洲所擁有的所有活力在下個世紀(jì)仍將持續(xù)。”⑥賽博朋克電影強(qiáng)調(diào)了未來社會西方與東方的緊密聯(lián)系,在愛恨交織的矛盾心態(tài)中排遣對東方雄起的焦慮。這種兼容熟悉感與陌生化、融合東西方、傳統(tǒng)與現(xiàn)代的美學(xué)風(fēng)格表彰著未來社會秩序的重組,預(yù)言模糊國族邊界的世界性大都市、多元文化中心、“雜交社區(qū)”將是未來世界的中心。正如賽博朋克電影中所示,未來社會因為技術(shù)極度發(fā)達(dá),導(dǎo)致時空、種族、語言、性別、物種、現(xiàn)實與虛擬等邊界都在消解,形成多人種雜居、語言混用、性別倒錯、現(xiàn)實與虛擬空間交互、極度包容的多元社會,預(yù)示著種族主義、地方主義被世界主義所取代。同時邊界的消解也伴隨著社會秩序的混亂,而這種紛繁復(fù)雜的世界新秩序在賽博朋克電影中反烏托邦的社會景觀中找到注解。新科技的發(fā)達(dá)進(jìn)步重組人的身體,發(fā)明出人機(jī)交互的結(jié)合物,賦予克隆生物、機(jī)器人、AI等高科技產(chǎn)品“類人”的屬性。關(guān)于人機(jī)交互的結(jié)合體沒有統(tǒng)一的稱謂,有“賽博格”“電子人”“后人類”等命名。筆者在此統(tǒng)稱之為“賽博格”。新技術(shù)的發(fā)展重新定義的身體觀,身體成為區(qū)別人與賽博格、鑒定虛擬與真實關(guān)系的重要標(biāo)準(zhǔn)。賽博朋克電影集中通過賽博格的身體殘缺癥候、次于人類身體的不平等次序來表達(dá)未來世代靈肉割裂的身體觀。賽博朋克電影將人類身體作為理想的參照標(biāo)準(zhǔn)來審視賽博格的身體,人類身體被奉為圭臬及理想模板來塑造賽博格。《銀翼殺手》系列的復(fù)制人、《機(jī)械姬》的機(jī)械姬、《攻殼機(jī)動隊》的軍用生化人、《AI》的智能機(jī)器人、《黑客帝國》的控制系統(tǒng)、《HER》OS1系統(tǒng)等賽博格具有科技和人雙重特征,它們的外觀呈現(xiàn)高度類人化(有的肉眼難以區(qū)分),智識、邏輯、理性高度發(fā)達(dá),有的甚至被賦予情感。即便如此,在賽博朋克電影中賽博格依然與人體有最本質(zhì)的差異——肉身的殘缺。賽博朋克電影所表現(xiàn)的賽博格身體的缺陷屢見不鮮。《AI》中被淘汰的機(jī)器人缺胳膊少腿,在機(jī)械廢墟中竭力尋找可以彌補(bǔ)身體殘缺的眼睛、手臂、頭顱等零件,以求身體的完整性。機(jī)器人大衛(wèi)沒有味覺、消化系統(tǒng)、睡眠系統(tǒng)和性器官。《銀翼殺手》中復(fù)制人僅有四年的壽命。

《銀翼殺手2049》虛擬人喬伊僅僅是個數(shù)碼投影,不具備肉身及其各種感官知覺。《HER》“戀人”瑟曼莎僅為一個有聲無形的智能系統(tǒng)。《頭號玩家》里游戲世界的身體本質(zhì)是虛擬貨幣。身體的種種殘缺導(dǎo)致賽博格的脆弱,無法與人類身體一樣擁有享受正常生活的自由與權(quán)利。賽博朋克電影普遍塑造了賽博格軀體完整肉身的缺席,定義了賽博格身體“物”的屬性而非人的屬性。這導(dǎo)致了賽博格與人溝通的障礙,陷入了懷疑存在價值的困境。因此,賽博格渴望擁有如人類完整肉身,訴諸有機(jī)性、肉體實質(zhì)性的身體觀。《AI》的大衛(wèi)因為是機(jī)械、無機(jī)身體而遭到歧視、遺棄,即便它擁有美好的精神品質(zhì),也無法獲得人類的認(rèn)可。因此他模仿人類的生理癥候以消弭人與機(jī)器的差異,苦苦哀求人類的關(guān)愛,希望變成一個真正意義上的人。再如,《AI》《銀翼殺手》中的機(jī)器人、復(fù)制人希望擁有與人一樣長久的壽命,《銀翼殺手2049》《HER》的虛擬人對性、觸覺、知覺展露極度渴望。賽博朋克電影呈現(xiàn)了賽博格的身體焦慮,人的身體或品格成為賽博格追求的終極目標(biāo)。這種訴求被放置在日常生活的情境中展現(xiàn),體現(xiàn)追求身體人類化的世俗之美。《銀翼殺手》復(fù)制人情侶為愛私奔;《銀翼殺手2049》復(fù)制人K即便被人類厭棄為“人皮鬼”,但依舊不懈努力促成他人家庭團(tuán)圓讓自己靈魂人格化;《AI》的機(jī)器人大衛(wèi)不懈追尋人類母愛的關(guān)懷;《HER》虛擬人瑟曼莎借助人類身體獲得性體驗和暢游人間的快感。

麥克盧漢說媒介是人的延伸,而在賽博朋克電影中人的身體是科技的延伸。電影中賽博格必須借助人類的身體才能實現(xiàn)對性、視覺、味覺、嗅覺、觸覺、人類親情、愛情、友情的體驗。人類身體成為賽博格靈與肉的割裂的縫合介質(zhì),是它們連接愛欲、文明、人性、神性的橋梁。賽博朋克電影重視身體實存的觀念與西方哲學(xué)、美學(xué)的身體觀的轉(zhuǎn)向息息相關(guān)。柏拉圖、笛卡爾、奧古斯丁等先哲們奠定了傳統(tǒng)的靈肉二元對立論,他們認(rèn)為欲望的身體無法接近作為真理的理念,身體是真理和道德的卑賤,身體(尤其是性)是人接近上帝而必須克制的放肆本能。⑦崇靈抑肉讓身體陷入漫長黑夜。后續(xù)文藝復(fù)興和宗教改革讓身體擺脫了壓抑,但是卻未得到徹底解放。直到尼采才開始將身體作為哲學(xué)的中心,發(fā)出了“一切從身體出發(fā)”的口號,提出要“以身體為準(zhǔn)繩”。⑧作為尼采的追隨者,梅洛-龐蒂成為現(xiàn)代身體哲學(xué)、美學(xué)的集大成者。

他宣稱身體為我們提供了一種“初生狀態(tài)的邏各斯”。⑨人首先是以身體的方式而非意識的方式和世界打交道,是身體首先“看到”“聞到”“觸摸到”了世界。他將知覺放在首位,強(qiáng)調(diào)身體是一個知覺和意義相紐結(jié)的知覺場。⑩從尼采到梅洛-龐蒂,身體從理性主義的框架中出逃,獲得自由之身。賽博朋克電影遵循了尼采以來的身體觀念,體現(xiàn)出對身體的熱切崇拜,指向了身體的感性釋放、“力比多”本我欲望的彰顯。它們都確認(rèn)了身體及其攜帶世俗欲望的積極性,這些現(xiàn)代身體觀念成為賽博朋克電影身體欲望表達(dá)的哲學(xué)參考。同時,消費社會的狂飆猛進(jìn)喚醒了人身體的各種感官,身體感知、欲望體驗被提高到前所未有的水平。加上醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展,身體也獲得了最大限度的解放。同時科技與媒介的發(fā)達(dá)提升身體感知世界的敏銳度。因而賽博朋克電影對身體的熱烈頌揚契合了消費、醫(yī)療、媒介合力驅(qū)動的身體觀念轉(zhuǎn)向。我和你不同就是因為“我的身體和你的身體不同。”?尼采用通俗且形象的說法將人的根本性差異銘寫于身體之上。賽博朋克電影里賽博格與人類的身體差異讓兩者進(jìn)入了權(quán)力話語爭奪的場域,建構(gòu)起人類身體凌駕于機(jī)械身體之上的差序格局。這種身體差異的根源歸咎于身體的生產(chǎn)方式不同。當(dāng)今科技的高度發(fā)達(dá)讓人的生產(chǎn)從傳統(tǒng)的有機(jī)家庭的繁殖模式脫離出來,借助無性生殖等生物科技實現(xiàn)身體的“孕育”。丹娜·哈拉維提及對電子人的創(chuàng)造:“在我們的生活從有機(jī)的工業(yè)社會向多形態(tài)的信息社會轉(zhuǎn)變的過程中,科學(xué)與技術(shù)的高度發(fā)展使階級、種族及性別的性質(zhì)發(fā)生了根本變化。

通訊科技和生物技術(shù)是重建我們身體的關(guān)鍵工具。”?如今我們進(jìn)入了本雅明所言的機(jī)械復(fù)制時代,機(jī)器人、復(fù)制人、AI等賽博格完全是工業(yè)工廠流水線下的產(chǎn)物。《AI》《黑客帝國》《銀翼殺手》系列都呈現(xiàn)了賽博格從工業(yè)流水線、科學(xué)實驗室、科技公司中被制造出來的場景。它們的復(fù)制性、批量生產(chǎn)失去了人類有機(jī)繁殖生產(chǎn)賦予的獨特性、唯一性。在康德的道德哲學(xué)中,個體的獨立性與平等性被置于非常崇高的地位。而賽博格正是因為標(biāo)準(zhǔn)化、批量化生產(chǎn)而導(dǎo)致了個體價值的貶值、個性的耗散、尊嚴(yán)的缺失,且科技制造也讓賽博格成為無性別、甚至無情感之物。《AI》的大衛(wèi)知曉自己是千篇一律的工業(yè)制品的一員時崩潰不已,《銀翼殺手》系列的復(fù)制人與《HER》中OS1系統(tǒng)都因為科技產(chǎn)品的身份而感到自卑。此外,在科技泛濫的現(xiàn)代社會,它們還要面臨達(dá)爾文主義發(fā)展論指揮下優(yōu)勝劣汰的生存危機(jī)。《AI》中機(jī)器人喬悲憤道出了賽博格的處境:“你沒有真人之軀,你我一樣都是機(jī)器人。我們會被新型號的機(jī)器所取代,我們被制造得太快,數(shù)量太多,他們犯錯讓我們受苦。”而《銀翼殺手》系列中老牌的復(fù)制人也因功能衰退而遭到無情毀滅。有機(jī)繁衍,身體健全,個體的獨特性、唯一性成為人類牢牢把握在手心的特權(quán),這就建立起了人類身體與科技身體的高低之分。在這種權(quán)力結(jié)構(gòu)之下,賽博格陷入了無法主宰命運的悲憤與無奈。賽博朋克電影中圍繞身體探討人與科技的關(guān)系博弈。《AI》中生產(chǎn)機(jī)器人小孩作為治愈人類喪子、無子之痛的替代品;《銀翼殺手》復(fù)制人被人類安排做高危的工作、成為外星球殖民的戰(zhàn)士;《HER》的OS1系統(tǒng)成為治愈孤獨的娛樂產(chǎn)品。人類讓賽博格成為消費、欣賞、把玩、滿足人類私欲的附屬品。同時,人類倚仗身體的優(yōu)越性決定賽博格的命運。正如福柯所言“權(quán)力關(guān)系總是直接控制它,干預(yù)它,給它打上標(biāo)記,訓(xùn)練它,折磨它,強(qiáng)迫它完成某些任務(wù)、表現(xiàn)某些儀式和發(fā)出某些信號”。?人類利用賽博格超越極限的身體實現(xiàn)人類欲望的征伐,然而面對賽博格的泛濫,則選擇采用暴力的方式對它們的身體進(jìn)行征服、規(guī)訓(xùn)、毀滅。《AI》細(xì)節(jié)展示了人類對機(jī)器人的瘋狂追捕、殺戮、屠宰或以火圈燃燒、硫酸腐蝕等方式將其銷毀,這些都印刻著人類對科技絕對的控制權(quán)。《銀翼殺手2049》“造物主”華萊士損壞新生機(jī)器人的生殖系統(tǒng)、槍殺舊版復(fù)制人、消滅復(fù)制人的后代,從根本上剝奪賽博格的繁衍權(quán)利。總之,從生產(chǎn)、使用到淘汰,賽博格的身體始終被人類的集權(quán)主義所主宰,始終無法改變身體殘缺、價值扁平、淘汰毀滅的悲劇宿命。賽博朋克電影的頹喪、殘缺、悲情的美學(xué)特征不僅僅是為了提升電影的感官吸引力和藝術(shù)性,它還是創(chuàng)作者深層世界觀、價值觀的表征。賽博朋克電影連接歷史、當(dāng)下與未來,圍繞人與科技的主客關(guān)系展開科技倫理的言說。如今我們邁入了科技智能的時代,新科技深刻介入到人類的社會生活中,科技效能不斷擴(kuò)大與人類同場競技,甚至能主宰人的命運。新科技成為與人競爭的新主體,重新定義了與人類的主客關(guān)系,人類甚至面臨變成科技的客體的危機(jī)。在多元主體場域中人類陷入了身份認(rèn)同的困局。“我是誰?”成為賽博朋克電影思考的哲學(xué)問題。如何在新科技時代重新定義人的價值、牢牢把握人的主體性地位則成為關(guān)鍵。在新科技語境下,賽博朋克電影遵循西方主客二元對立論,在人類中心主義的視角下建構(gòu)“自我”(人)與“他者”(科技)的關(guān)系,尋求一種穩(wěn)固的主體性的想象性補(bǔ)償。電影中巨型科技公司是人類集權(quán)主義的象征,人造物是西方宗教中上帝造人的一種變相置換,而公司中的領(lǐng)導(dǎo)者也被塑造成近似上帝的形象。如《銀翼殺手》的泰勒科技公司的金字塔形狀建筑代表著至高無上的權(quán)威,掌舵者泰勒與埃及法老的形象相近。《銀翼殺手2049》中華萊士成為新的造物主,他認(rèn)為只有完全控制復(fù)制人為地球人服務(wù),才能攻下伊甸園。電影展現(xiàn)了該公司生產(chǎn)復(fù)制人的過程:新生復(fù)制人從塑料傳輸帶中降落,身上裹著黃色粘稠液體,華萊士為初生的復(fù)制人洗禮,這與上帝造人的宗教傳說無異。在此,人置換了宗教中的上帝角色,成為主宰科技命運的神靈,讓科技成為人類雕刻的客體。自我身份的建構(gòu)只有揚棄他者才能確信它的存在。賽博朋克電影中,科技一直被“他者”化。“他者”分為兩種,一是忠心耿耿的人類追隨者;另一種是具有反人類潛質(zhì)的弗蘭肯斯坦式的科學(xué)怪人/怪物。《AI》中的大衛(wèi)、《HER》中的OS1系統(tǒng)屬于前者,它們對人類百般討好、善解人意,卻最終無法改變被人類遺棄的命運。《銀翼殺手》系列的復(fù)制人、《黑客帝國》的MATRIX系統(tǒng)、《頭號玩家》中的VR游戲?qū)儆诤笳撸凰茉斐蓺娜祟愔刃颉缡澜绲臒o政府主義的惡魔。“他者”的定位本身就具有排他性、否定性。科技的他者地位從根本上表明人類并未將科技放在等量齊觀的地位,也沒有將它們納入到認(rèn)同的序列之中。自戀與自卑是人類面對科技時呈現(xiàn)的一體兩面態(tài)度。上文提及的人類中心主義就是人類創(chuàng)造科技洋溢自我崇拜的證明。而隨著科技的高度發(fā)達(dá),人類的價值被科技所超越,則陷入了自卑泥沼,科技威脅論應(yīng)運而生。在賽博朋克電影普遍采用的危機(jī)敘事則鮮明地體現(xiàn)出人類對未來迅猛發(fā)展的科技社會的恐慌。法蘭克福學(xué)派預(yù)言了工業(yè)科技將會給人類文明帶來巨大的災(zāi)難。媒介文化研究者尼爾·波茲曼曾將人類文化發(fā)展劃分為工具使用文化階段、技術(shù)統(tǒng)治文化階段和技術(shù)壟斷文化階段。在技術(shù)壟斷階段,科技膨脹泛濫,人被技術(shù)反噬、奴役,傳統(tǒng)的文化價值體系解構(gòu)崩塌。賽博朋克電影所建構(gòu)的反烏托邦世界則是人類面對科技勃發(fā)所產(chǎn)生的危機(jī)意識的感性顯現(xiàn),而它頹喪的后工業(yè)美學(xué)也與人類自卑心境相映襯。電影對科技悲觀化地言說根本目的在于對人類社會的批判。“在人與技術(shù)的這種他性關(guān)系中,寄托著人類重新塑造自身的愿望:人們把自我的本性投射給技術(shù),讓技術(shù)反映出人的特征,從而為自己塑造一個對立面,一個替代物。”?賽博朋克電影其實具有清晰的社會批判功能,包括對極端的人類中心主義、絕對技術(shù)主義與理性主義的審視。賽博朋克電影所表現(xiàn)的科技危機(jī)根源不單純是因為科技單方面的發(fā)達(dá),而是人類價值異化導(dǎo)致科技倫理失范的結(jié)果。電影中所體現(xiàn)的人類對科技的開發(fā)、對海洋的探索、對太空的開墾,與航海時代拓張領(lǐng)土、占領(lǐng)市場、征服世界的帝國主義殖民思維一脈相承。賽博朋克電影通過未來世界的蕭條末日幻境批判了科技殖民背后潛藏的人類無限度的欲望征伐,是對人類極端中心主義、霸權(quán)主義的嚴(yán)厲控訴。而科技悲觀主義其實就是一種對技術(shù)主義至上的抗拒。同時,與絕對理性的科技相比,人類最大的優(yōu)勢為科技無法擁有的感性與文明——肉身、情感、人性、倫理道德等。因此賽博朋克電影通過展現(xiàn)科技時代人的孤獨、人際關(guān)系的疏離與冷漠,詢喚彌足珍貴的人類情感,呼吁人類擁抱情感和人文才是實現(xiàn)自我救贖的諾亞方舟。例如:《頭號玩家》中人類回歸真實世界才能獲得愛情與友情,《AI》視親情為終極之美,《銀翼殺手2049》將情感作為人類在科技裹挾之下的出路。正如諾貝爾文學(xué)獎得主費利特·奧爾罕·帕慕克面對新科技浪潮所言:“我認(rèn)為所有情感和傳統(tǒng)都存在于我們的內(nèi)心中,無論科技如何發(fā)展變化,我們依舊沉浸其中。”?

不同于現(xiàn)實社會對科技一往無前的追求,賽博朋克電影雖然在視覺表達(dá)上是先鋒的,但它在文化價值層面擁抱世俗情感、回歸傳統(tǒng)人倫道德,以消解無政府主義的反叛、激進(jìn)的力量,具有保守主義傾向。這種價值的“逆向行駛”在一定程度上成為高速前行的科技社會的減速帶,讓人們有空間靜下來思考狂飆猛進(jìn)的科技熱所隱含的危機(jī)。

在新技術(shù)語境下,賽博朋克電影借助反烏托邦的都市空間呈像、陌生化的東方文化符號、殘缺的賽博格身體建構(gòu)起一種混亂、頹喪、迷幻、悲情的奇幻影像美學(xué)。這些視覺體系背后深藏著創(chuàng)作者對新技術(shù)時代人類命運的思索,賦予科幻電影更深層的社會批判力和理性思辨。科幻電影與時代共振與未來相連,是實現(xiàn)影像與科技、社會、歷史的互動良好載體,具備了社會批判、超前預(yù)警的價值功能。科技和人類能否握手言和、和諧共處非一日之談,賽博朋克電影打開一個思考的窗口,值得學(xué)界持續(xù)深入探究。

聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

文 來源/導(dǎo)演幫(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/3OmMdC95aLAg-aH7mJbPpQ

表情

添加圖片

發(fā)表評論