侯導是我們的老師,有很多互動是跟著侯導一起成長的過程,1989年我就到了香港,如果每年有回到臺北,侯導就會給我幾本書要我看,看書是很重要的,看書是一種訓練,訓練你的思維想法,讓你有更多知識、更海闊天空。知識在我們這個行業非常重要,例如我們拍《刺客聶隱娘》,有很多玉蜀黍在農村的屋頂上曬著,那時我就跟侯導說:「這個房子不能拍,因為玉蜀黍是大明萬歷年間從墨西哥進口的。」侯導說:「你怎么知道?」這就是因為培養自己多方面的知識,才能讓這部電影不會出現問題,明朝的東西不能出現在唐朝的畫面里,這是需要盡量避免,雖然不一定可以百分之百克服,這就是知識的重要性。

敢于在風險里去冒險、成長、改變

有一年我去香港電影學院上課,頭兩天我就告訴他們所有的標準,我讓他們知道做一個攝影師、攝影助理要知道的所有標準。第三天早上,我就說:「昨天、前天說的你們都不要做!」大家聽了都不知道為什么,我告訴他們如果你照我說的做,你就是很正常、很一般,沒人會看到你,因為全世界每天在拍攝的鏡頭是無數的,憑什么讓人家看到你,你一定要有一個特色,才會被人家看到。所以你如果只是做標準、正常,永遠不會冒出頭,這是我們行業里面非常重要的方法,也是一個非常需要的冒險。

所有行業里面幾乎沒有平白而來的成功,大家的成功都是在冒險中得來的,我自己就是這樣子。我剛當攝影師的時候拍《童年往事》,那時候侯導才剛剛冒出來,我很怕因為我的合作,他就消失不見,但我有我的想法,又不想完全跟著他走,其實那時候他也沒有很大的要求,主要因為我跟他年齡相仿,大概知道故事里那個年代的感覺,在那個年代老人的房間是會關燈的,要節省,所以不可能很明亮,那時候我們很大膽用了最少的燈,這也是個冒險。其實做電影的冒險常常需要經過很長的時間,你才會知道是失敗還是成功,我是隔很長時間以后,報紙才說紐約影展用了很奇怪的攝影名稱形容這部電影,但是最起碼人家看到你了,所以每一次都在風險里面去成長、改變。

Focus is inside in your heart

1987年我看了《末代皇帝》后很震撼,因為這樣的色彩、影像風格在華人電影里是沒看過的,那怎么可以達到?我就開始研究,但研究資料也很少,我知道第一個是要預算、要大制作,你才有能力弄這么好的色彩、結構,后來我就在想,我一個攝影師能做什么呢?能對色彩方面提供什么?我從那時候開始研究濾鏡,其實兩片濾鏡就能把天下改了,這是很有趣、不花錢的,只要花腦袋跟風險。其實很簡單,你增加一點點色彩,就把影像豐富了,這個色彩沒有花錢,但是對我來講就超越了,因為正常的色彩就是標準的色彩。

侯導的電影常常被說沒有焦,但也不是沒有焦,就是會飄,因為演員不rehearsal(彩排),焦點我們都是用預測的,演員還沒來之前,我們就先量好,但演員有時候突然站起來了、往后走了,所以焦點就會飄。有次我跟幾個國外導演朋友在巴黎吃飯,就談到那個鏡頭、焦點老是飄,有點out focus,我跟他們講說:「Focus is inside in your heart.」他們一想也對,雖然那是我臨時自保說的。于是我在巴黎拍《紅氣球》時,天天在車上拿傻瓜機拍,如果沒有焦點,那有沒有畫面?有沒有情緒?有沒有味道?我覺得有時候焦點是可以說故事的,所以后來把這些照片給我的法國導演看,告訴他什么是「Focus Inside」,我也偷了王家衛電影常用的音樂,這樣搭配會有情緒,所以音樂也很重要。電影是聲音、音效、鏡頭語言為主,除了故事內容跟演員表演以外,這幾個是最重要的,這些都可以增加電影的想像力、氣氛、美感。

隨時觀察真實而變動的自然光

我帶了幾個空鏡畫面,都是沒有處理過的、沒有調過光,是當場拍了以后,他們轉了工作檔給我參考,其實我拍的時候是用最原始的方法,我會加一些ND(減光鏡),有時候要冒險,以前是用底片冒險,看到底片沖印出來時已經來不及了;但現在都是數位,數位冒險是比較可以在現場找到一些不合適、不對的直接調整。畫面還沒調光本身就已經呈現出一個氛圍,將來把它壓深一點、層次更好一點,或根據劇情調整。這個畫面其實是在準備的時候拍的,演員是要經過這里,從右往左,我就拍了這么一個鏡頭。簡單的鏡片、隨時觀察,你要隨時觀察你的四周,不是到了現場只專注焦點看一件事、一個人,你要不停地變,因為光是一直在動的。

比方在拍《刺客聶隱娘》時,有場戲是張震到后宮去,因為是搭景,夕陽打進來非常影響拍攝,一般人就會把它遮掉,但我覺得那樣特別美,因為它讓這個景變活了。本來我們搭的景是假的,但一個真實的東西讓假的景變成真的,后來我就跟侯導說:「我們搶這個光。」夕陽很快就沒了,當天沒有拍成,因為準備得太晚,但第二天就拍出來了,后來包括劇照、演員、光色都非常真實,讓美感跟真實感都增加了。大家都是內行人,知道那是非常簡陋的一個布景,但所有東西都息息相關,包括「冒險」,像是你敢不敢用那個陽光?以我們所學的知識是不應該用那個陽光,因為怕不連戲、怕很多東西,但就是因為怕,我們就會變得很「正常」。因為現場需要觀察,所以「養眼」也很重要,大家要養自己的眼睛,不要老看一些不美的,所謂美是心里面的美,沒有定義,每一個人對于美的看法不一樣,這個等下我們再來談。

《莫爾道嘎》有一場戲的鏡頭是從左pan到右、軌道移到右,拍攝過程中我發現從另一邊回去更好,這里的燈不是我打的,是自然光,是我看景的時候觀察到的,所以看景就要看環境里怎么使用光、怎么使用當下最合適的東西。這個光是天然的、下午的光,煙也不是我放的,是他們燒的爐子產生的。看景跟拍攝有時候落差很大,看景是需要觀察場景,比如這個景看起來是很可憐、破破爛爛的,搭得又不夠好,可是當你使用簡單的光就可以增加它的氛圍,所以所有事情是相關、互相影響、互相可以產生不同效果的。看景的時候我就看到這個光,第二天要開鏡,這是在開鏡第一天下午就拍的,所以這就是看景的功能,這樣的光節省了時間,很快速地達到一個效果,而且很真實,也達到一種美感。

不被機器設定限制心中標準

有一場清晨的戲,就是很普通的清晨,太陽就要來了,我做了色溫處理,也加了一點濾鏡,讓它的冷更藍色,稍微有點不一樣,不要像我們習慣的顏色,所以影片的有些地方會呈現出不同的顏色,這個拍完之后,很快地就發現陽光起來了,那天我們也要去拍陽光,但因為事先沒有看景,我不知道那邊當下的情況。

當陽光出來了,我加了兩片鏡片,一個比較罌紅的、一個比較淡橘色的,因為加鏡片的時候色溫增加了,所以機器色溫要調整,這也是風險。機器經常會告訴我們要用ISO 800度,但我常常不用它們要求的,我用最低的可能ISO 200度,例如室外要用色溫5000多度,那我可能用3200度拍,打破它們的要求,就會產生一個不規則的影像呈現。

現在看畫面很暗,是因為我們想有變亮的過程,所以攝影師有時很可憐,邊拍還要邊調光圈,清晨可以拍成冷色調,也可以拍成很正常,但好不好也不知道,就要冒這個風險,你要嘗試去做。不過,常常你在風險里,老天就會莫名其妙來了一陣光、一個意外,就像我拍攝的時候畫面沒有那么火紅,但現在看起來好像還不錯,可能是放映機、monitor(螢幕)的關系。monitor最可怕,沒有一個標準,一百個monitor,一百個不一樣,所以標準是在心里的,不要被monitor騙了,你要用經驗、技術、跟你的追求,把標準放在心里,因為每個monitor都不一樣。但每個monitor看到的東西也就是影片可以存在的、可以達到的那個顏色,所以你從不好的地方找到你喜歡的東西,放在合適的地方它就會好、就會合適,合適就美了。

調整應變、大膽用色,不依賴后期

拍清晨,那就多拍幾個不同的,這樣子也比較有選擇。這部分我想跟各位分享的,一個是應變,一個是色彩要大膽使用,不要依賴后期,后期可以給你的,它也可以給全世界的每一個人,那也不是你的,那是硬盤、機器、軟體的,如果都依賴后期,工作也就很乏味、也就沒趣了,這畫面里面有色彩的差別,還有它的效果跟氣氛,基本上已經可以用了。同樣的拍攝其實可以做好多調整,讓主題改變,因為可以剪接就可以有不同的位置,所以有時候不要重復拍一樣的,你覺得OK,那一樣的就不要再重復,同樣再來一個、很順手就來了,但有不同的畫面,就增加了更多剪接或使用的細節。這個地方是零下47度,在內蒙古叫莫爾道嘎,那邊的景很平乏,都是小樹、小山,雖然大家一聽到內蒙古就覺得應該很有意思,但拍起來其實是蠻困難的。只是一個女人的情緒鏡頭,但我們拍一個東西是可以很多元,同時拍很多不同的選擇,有時候可以當空鏡用,當然你在不浪費計畫的情況下,是可以做更多選擇跟使用的。

不必要不打燈,突破標準,隨心冒險

其實大家是為打燈而打燈,打燈的目的是光不好才打,但常常變成大家到現場就先把燈架起來,很制式地去處理,但事實上打燈是因為光不好,光好的時候可以利用現場的光來拍攝,所以大家把打燈的觀念改變一下,看景、現場拍攝跟打燈的目的,一定是為了增加氣氛、情緒或細節,不然的話就不需要打燈。其實我是個很懶的人,基本不打燈,要打也是兩三個小顆的,常常一個燈而已,我有個燈光師小譚,他有個外號叫一燈大師,因為每次我都要他只留一個燈,他跟我拍了三、四部戲,后來才知道他的助理都叫他一燈大師,一拍戲就剩一個燈,都是侯孝賢的電影,包括《千禧曼波》、《最好的時光》。有時候不是要教壞大家,我去香港上課,講了兩天標準,最后我告訴大家不要照標準,因為標準很無趣,但要知道標準,標準是給我們養分,讓我們養成、增加知識、增加使用的嘗試、冒險的能力,知道就好,知道以后隨心所欲。

學員提問

Q:《印象雷諾瓦》有很多金色的畫面,有時候外面不是金色的,但里面一直是金色,當時怎么處理這部分的?是鏡片?小燈?還是加色紙?

A:我是拍攝前兩天才到法國,基本上我沒有先去看景,因為他們覺得我太貴了,就把看景給省了,這后來變成我的工作方式,把照片給我就好了,如果導演介紹什么影片給我,我一般也不看,因為常常會被它帶著走。我就一直在想,以前看了一些畫家的電影都很乏味,那我要如何拍這部電影,就想把自己當成畫家的眼睛,把我的影像拍出畫家本身的味道,因為雷諾瓦的畫風比較偏金黃,所以我第一天去看景,到剛搭好的畫室里面,跟那位美術指導也合作過幾部戲,我說:「你這個景我會通通改。」他一聽嚇一跳,問說:「不好嗎?」我說:「不是,我會用燈把顏色改掉。」因為場景太新了,沒有使用感、沒有年份感,所以我用燈在屋頂上打了些重顏色的回光,讓木頭有厚重感,這個厚重感有時候不夠,所以我用filter(濾鏡)再來增加它的厚重感。

我拍《戲夢人生》時還加過柔焦片,基本是不用的,當初會加是因為在大陸拍攝的道具質感都非常不好,加點柔焦片讓它增加質感,那還是偷偷加的,我叫助理加的時候都是打暗號,不讓侯導聽到,聽到他可能會瘋掉,但其實對演員沒有什么影響,就很淡很淡的。

《印象雷諾瓦》有好幾次在室外打燈特別困難,室內就比較好控制,我其實只有兩個大燈12K跟6K,因為我平常不用燈,但他們還多給我,燈光師怕燈不夠用,自己偷偷多訂了幾顆燈,后來我請他加一些常用的chroma(彩度),加了一些紙,就覺得顏色不夠,就再加一些色紙,加到很厚,他們都暈了。你現在問我加了什么,我也記不住,因為我不喜歡重復,我每次做什么,我也不記,我是憑當下看,后來他們就問我:「你拍過什么用這個?」我說:「我從來沒用過。」大家都很緊張,但導演很興奮,對我很信任。那時候還是用底片不是數位,數位大家可以看到、可以解釋,后來拍出來的畫面,畫家跟他兒子在溪邊,后面有很多樹、金黃色的光。畫家畫畫不是他看到什么畫什么,電影里有一段拍一位裸體女孩坐在前面,最后他畫出來是顆檸檬,其實畫家有自己的思維、有自己的當下,這對我來講也是一種學習。有時候我會去看景,看半天沒用,因為之后要拍冬天,現在看景是大太陽,或者看景是沙漠,結果下雪,那你不拍也不行,因為開銷很大。早期還有可能先拍別的,但在一般體制里是不太可能的,每天的工作安排跟場景使用都是固定的,都是很早就在計畫里面。

《印象雷諾瓦》也是加了filter,打了一些燈,我比較驕傲的部分是有個鏡頭用Steadicam(攝影機穩定器)拍的,從跟著兒子回家,一直走過一個很暗的長廊,再走到很亮的陽臺,地中海的光很亮,女主角常需要裸體,所以我的助理全是女的,工作起來比較方便,我跟助理說:「你幫我跟光圈。」那個助理看我說:「不可能,如果跟兩檔我還可以跟,你要跟八、九檔,從f1.4跟到f32,怎么可能?」但導演想一個鏡頭拍完,我就說:「那我來。」后來拍了3個take,也是用底片拍,拍完以后他們偷偷打電話去沖印廠問:「那顆鏡頭有沒有問題?」沖印廠說:「你說什么鏡頭?它沒有問題啊,只有第一顆鏡頭感覺好像有點跳,其他的都沒有。」沖印廠不知道原來是從1.4的光圈跟到32,所以這就是你每次的冒險造成你更大膽的前進,你每次冒險的成功,會讓你更有養分去想像別的事情。

我今天本來要講一個主題「舊的新用」,舊東西新用,我們常會覺得手邊沒東西,這些東西都常用、都重復了,一直這樣很無趣,那你可以把它新用,新用它產生的光色、影像就不一樣。我做過好幾次這種事情,例如學生學攝影最早用的褐色鏡Sepia,加上去就會有懷舊的年代感,基本上我是不用這塊鏡片,因為我覺得那是高中生用的東西,但在我前面十年左右,覺得那些鏡片試來試去都用過了,有一天想到我為什么不能用這塊?因為一開始我就排斥它,后來就叫助理去把它租過來,我把它當底色片,本來色溫應該在5500前后,就會產生懷舊,但我把它用在3200,它就懷不了舊,再加一塊鏡片就產生了很有味道的光色,所以這些顏色其實不用花很多的錢。美術指導聽了不太高興,因為印象會被打折扣,不過這樣就很便宜又可以增加色彩,在拍攝時增加這樣的色彩會產生混合光,那種化學變化會比較真實跟自然,如果是事后再去調光,它是痕跡,即使調的很好看,它還是一層一層都留著,凡走過必留下痕跡,都會留在上面,而且一看就是假的。以前我是更狠,假設我用了這個鏡片,用了HMI燈顏色還不夠冷,就HMI燈加B3,不行就加B5,就是一個大配套,把它整個攪亂以后,它就產生一種新的微妙變化,可能一般觀眾不一定看得到,但我們專業的人會很清楚知道。

其實我是底片守護者,《刺客聶隱娘》算是臺灣最后一部用底片拍攝,大陸的《長江圖》也算是最后一部,在大陸基本上隔了很久以后才有人再用。《印象雷諾瓦》也是,當時法國很快就不用底片,沖印廠都關掉,算最后一部。在《刺客聶隱娘》之后,就開始必須用數位,一般大家都怕數位,都想拍得像底片,但我想既然要拍數位,我就要認識數位,為什么要做個假東西?為什么要排斥它?在2000年拍《千禧曼波》的時候,我們就想用底片拍出數位感,目的是想迎接數位,所以我自己不是很老舊的、很保守,我是很想嘗試新的東西,但在2000年到2010年前后,數位還不夠成長,表現力還不夠,放在大螢幕上,聚焦能力差,所以我就沒有使用。

我拍《寒蟬效應》時問攝影器材公司老板說:「哪臺機器最數位?」他就說Sony F65,我說:「好啊,那就這一臺!」我都沒試,他說:「這臺我們買很久都沒有人用。」一直叫我用別的,我說:「就這臺了。」我拿到現場拍攝時,大家都有疑問,數位要怎么拍?底片要怎么拍?我是在拍電影,用什么拍都是一樣,所以就把觀念分開,不要被牽制住,就照著電影打光的思維跟使用方法,但我把機器領了一下,它是800度可以有上7下6的空間可以事后調光,我心想不需要那么多,我不要那么多空間,我就把它改到200度,讓影像扎實很多。它是要用5500色溫,我就用3200跟它對著干,拍完以后,臺北影業(沖印廠)說:「這個怎么像底片?」他們請Sony的人去看,就問說:「這是用Sony拍的嗎?不太像。」他們都覺得是底片拍的,很驚訝Sony的機器可以拍成這樣。后來我覺得這有點意思,因為第一次也算是一個冒險,通通都領壞了,最后上7下6什么都沒了,但產生了另外一種很厚實的影片風格。為什么我選擇用Sony呢?還有個原因是CMOS感光元件是Sony研發的,你用任何牌子,它們的CMOS都是Sony研發的,它是第一家,所以我覺得它的感光元件應該是最好。

《七十七天》是在無人區拍的,4300到5400左右的海拔高度,電跟人都是問題,兩個月都住在帳篷里面。我給大家看的,大部分都是原來的畫面,沒有經過任何處理,導演跟我說:「很多朋友說不用調光了,這樣上片就夠了。」大家都喜歡安全、多拍幾個能夠選擇的畫面,其實常常越多選擇就是沒有選擇,因為都很好,這個舍不得、那個舍不得,所以好就好,如果你多拍幾個,就要改變拍攝方式、內容,讓它可以多方面使用。比方我跟新導演合作,我都會建議他們盡量一鏡到底,多拍幾個不同角度,這樣速度很快,因為預算都很少,很容易達到每天的進度,剪接起來空間很大,你可以當藝術家,也可以當商業片去剪。

Q:如果碰到新導演,他的劇本很好、很會說故事,但對鏡頭完全沒概念,這時候你會怎么協助?

A:鏡頭是干什么?分鏡是干什么?我認為分鏡是一種讓大家知道畫面,作為工作上的使用,但最早的分鏡是為了訓練觀眾看懂電影,所以我要用顏色跟鏡頭去強調、制造鏡頭效果,其實分鏡不是最大的問題,重要的是你心里想要表達的,現在這空間又更廣闊,你想表達就表達。像侯導不是又拍背又拍全景,他也有冒險的,但他就被人家看見,所以沒有一定之規,而且所有東西都是可以互用的,把不好的鏡頭、不好的表現方式用在合適的地方,它就產生了一個功能。

《千禧曼波》其實缺點很多,不過那是拍攝之初刻意做的,因為千禧年就像一個少年的心、少女的心,是動蕩的、不安的、不確定的。拍攝舒淇站出車頂天窗的畫面我們有用Steadicam Operator(攝影機穩定器操作員),但這是我自己拍的,因為我不想拍得太標準,想要有一點不穩定、不安全感,所以在電影里面我把monitor閃爍留下來。在拍攝的時候,有一個鏡頭是用135,兩個車在進行中,用135是根本沒辦法拍的,因為人一下子就不見了,不在畫面內,焦點也沒得跟,但你拍到的時候,它就產生出一種另外的情緒、另外的影像味道。拍天橋鏡頭時,我們也嘗試好多,去了三、四次,有手拿的、做唐三藏取經的架子架著的,也有場務組扛著、由我掌握機器,或他們扛著機器,但最后都還是不行,所以我們用現代的Steadicam,用一個不會用Steadicam的我來拍,它就產生了這樣的結果。《千禧曼波》是為了迎接數位年代,那是我們心中想像的一種數位。

我以前都會帶一段在車子上的畫面,那個很out。這個焦點是我自己跟的,因為助理沒辦法跟,它就很虛渺,你說怎么有人會那么傻,把自己陷于這樣慘的情況。當初拍的時候是很有危機感,不知道成不成功、會不會被接受,幾乎是隔了一年才知道,因為片子剪好了,放試片給人家看,每個人的第一個印象就是舒淇小姐剛剛走天橋的鏡頭,那就成功了。每部電影人家記住你一段故事、一個鏡頭,或是每部電影能夠感動、影響一個人,它的魅力就產生了,電影就有生命了。

Q:攝影的好跟壞,第一個判斷的標準是什么?是知道攝影機要擺在哪里,還是光影好不好看,你怎么認為?

A:其實我很早以前用過一次Viper(Thomson Viper)的攝影機,大家可能沒有聽過,是一間美國公司最早的HD。那時候拍《挪威的森林》,我很擔心這個攝影機是數位的,它的finder(Viewfinder取景器)是黑白的,然后機器很熱,后來我請助理用冰袋包著攝影機一直滴著水,還是很熱,也沒辦法判斷,你打的再好的光,你看到還是黑白的,我問他們為什么是黑白的?他們說保護你眼睛啊,人家是好意,但問題是我跟我的影像脫節了,所以我當時就放了一個很小的Panasonic傻瓜機,固定在攝影機上,我叫日本助理每個鏡頭你都幫我拍。拍攝完成之后要去調光,調不回來,因為那個機器全世界只有兩臺,沒有公司會調光,怎么調回來也不知道,那個相機就產生功能,當初目的就是將來調光的時候,最起碼有個參考物,可能不好,但起碼有一個類似,最后還是找到了調光師,把影像呈現出來。我就把Panasonic傻瓜機拍的USB帶去,給那個工程師,一放出來,導演、調光師、我都開始流汗,太美了,比Viper攝影機還要漂亮,因為檔案小,放大后特別透,質感也很好,那時我就傻了,從美國運過來的那么多臺攝影機也不過如此,這臺傻瓜機憑什么?后來我就一直想這個問題,我知道了,是光,光不好什么機器也不行;光好,什么機器都可以。

有人說用iPhone拍,iPhone很好,iPhone比Panasonic好太多倍了,重要的是你也不能用那個去拍,你用那個拍,演員怎么演?要不然就很實驗性。歐洲演員沒有燈是不行的,沒有燈,神采、明星魅力出不來,所以這是一種尊重,演員需要用這些東西來增加他的現場感。明星本身就有那種氣場,不能用這種小機器拍,拿個小傻瓜機拍畢諾許,這沒辦法的事。實際上是可以達到,但它有很多缺點,不能24格、不能改變焦點、不能用鏡頭語言、不能傳輸、不能在現場給別的monitor,它可以達到,但不專業,所以我們也是這樣,我們不要只是做一個可以達到、但不專業的Panasonic,我們不要當小傻瓜機,什么都可以,拍出來都很好,但不專業還是不行。

Q:你對于攝影有構圖嗎?例如說攝影機擺在哪邊、什么角度、用什么鏡頭?或是光的contrast(對比)打多少?

A:攝影機擺在哪,其實大家都會嘗試,以前很難嘗試,因為傻瓜機很貴,我當攝影師,都舍不得買好的傻瓜機,所以要拍照、試驗,大家都是這樣子,但這樣不過癮,因為看不到實體、看不到結果。所以我們當攝影師都嘗試在不同的電影里,往左、往右、往中間、往下擺都拍過,但那都假的,只是個形式,甚至于談不上風格,所有的角度、畫面美感,我覺得都要看當下。我跟侯導發現最好的角度,是我們在聊天時,機器隨便碰一下,哎,這個角度很好,這樣拍好了,常常這樣。因為那些很好的角度,都是在我們的想像之中,就是一般而已,沒有意外、驚喜,當然不能靠這個吃飯,運氣不會每天那么好。再來就是要「養眼」,訓練你的審美,不是只有攝影師,導演、制片也要審美、養眼,例如我們去看景,如果導演、制片有美學可以判斷好壞,很快就可以決定要用的場景,如果都依賴攝影師也可以,攝影師就要從養眼中訓練自己的判斷力。

比方我喜歡買瓷器,我去地攤一看,就會有個瓷器跟你打招呼,因為有焦點,你的審美就會很快發現美在哪,就像突然出現的光、地上的影子、風吹的葉子,或是火車過去的影子,這些東西有時候是沒意義的,但你把它用在一個合適的地方,那就產生很多意義,甚至是禪意、生命的味道就會出來。所以是可以大量的嘗試,不要刻意去找風格式的影像拍法,因為電影不是個人的拍照,可以很風格、可以很唯我,電影是好多內容、好多細節、好多要求。

《長江圖》是用底片拍的,在那么小的空間,我還用了一個軌道,如果擺著不動是很乏味的,這是在江上拍的。這部電影我幾乎沒有燈,唯一的燈就是船上面的燈,因為有燈也沒用,沒有電,船很小,擺了2K的發電機,就只能充電。畫面中的互相配合,就是一種訓練,要訓練自己判斷怎么使用光,其實這是很簡單的一個光,演員一直在說話,也強調出情緒來。

Q:請問在冒險的過程中,有沒有失敗的經驗?該如何去轉換?讓它在電影上呈現出另外一種的樣子?

A:其實我是很漸進式的,例如顏色的改變也失敗過。我拍攝李連杰演的動作片《方世玉》,在拍攝前跟導演、李連杰談說我可能增加一點不同的古裝顏色,他們都同意了,我們也拍了,拍完了最后在香港放給片商看,臺灣片商就請了一個代表去,這個人可能是電影行業但不懂電影的人,他看完后退片,他說:「你們不要亂印,印成這個樣子,我怎么帶回去?」就是指我們畫面的顏色,其實大家都看得好過癮,但他退片,那就很尷尬。雖然后來導演、李連杰就跟我講別理他,但我還是覺得很尷尬,因為是我的餿主意,所以有時候壓力很大。因為人家投資那么多錢,你不能拿來開玩笑,你不能說我想用一部幾千萬的預算去冒險,不行的。

比方拍《海上花》時,侯導跟我講說要晶晶亮亮的質感,他形容的很有畫面,但怎么拍?我也不知道,所以我在拍別部片時,就嘗試打燈、嘗試用衣服可以反光,看到細節又有質感,后來我就找到了,但我不能用人家片子去打整個電影,我只是某場戲合適時來嘗試,就產生這種經驗的使用。但拍《海上花》的時候,有天晚上侯導就把燈關了,我們燈都很少,都是照寫實打的燈,侯導就說你現在拍的不寫實,因為寫實不是那樣子,其實桌子上就只有一個燈,靠旁邊一點點回光,他關掉了就只剩燭光,有點像鬼片,那就跟他以前講得不一樣,我說:「導演,要寫實就不是你那天告訴我戲要呈現的質感。」后來我就問:「為什么你覺得我的不寫實?」他說:「廖桑說你拍得太美了。」廖桑打小報告說這個太美了,不像寫實電影,后來我說:「導演你有沒有聽過華麗寫實?」導演說:「什么叫華麗寫實?」我說:「現在這個就是華麗寫實啊。」所以有的時候是你要在環境里利用不合適的東西。我的法國導演朋友常常跟演員開玩笑,演不好Mark的鏡頭就搖走了,但有時候你也搖不走,但導演常嚇他們。這就讓大家都在一個專注的氛圍里面,所有的風險都是可以遇到一些合理的出口。

Q:我們新生輩會想要一些嘗試,但是很快就被扼殺,每部電影的制作成本是非常高的,所以寧可打安全牌,或者是在我更有能力的時候,我再去做一些冒險。

A:那你就不會更有能力,因為你不冒險,永遠都不會有更多機會,還是會有,但不會有更多的好機會。比方《海上花》的燈,我也很冒險,因為所有的燈都是我跟燈光師一起發明的,用硬的美術板,因為它很厚所以不容易燒掉,中間挖個洞,那個光就剛好打在油燈上,油燈的回光給了大家,基本上光是這樣來的,我沒有說那邊補燈給誰,那真的是華麗寫實,但是也很冒險了,因為也沒人這樣打過燈。

比方開場一桌人吃飯的戲,演員說的話都不是重要的,它的主題是梁先生心情不好離席。每場戲要有焦點,不是清晰的鏡頭焦點,是戲劇、內容的焦點,不然的話這場戲就是廢戲。因為侯導以前不喜歡移動,拍《戲夢人生》時我就想改變他,我就開始移動,他也讓我移,但是他都把移動剪掉。《海上花》他也沒輒,他不用軌道,他也不要rehearsal,因為要說上海話,演員他們自己re一些,拍的時候我常常是用相反的拍攝方式,常常拍的是主題在畫面外面,這個人說話的時候我不會留在這,我可能去那邊了,事實上整部電影就是一直在動,但動得好像沒有動,有時候我自己在現場都要睡著了,因為動太慢,但是沒辦法,不動不行,因為不動,第一個很無趣、太老套,還有一個是沒內容,動反而產生一種問號,后面在干什么?你要給我們看什么?你想說什么?其實什么都不想說,后來剪出來這個方法還滿好,就把所有吃飯的、拍攝困難的解決掉。這是修復過后的,所以燈看起來比較正常,在底片的時候燈是很亮的、爆亮的,因為所有的光都打在這個上面,你看桌面很亮,所有的光都從桌面回來,當然有時候人移動會吃到光,你也不知道上面是不是還有另外一個油燈,因為在畫面外。

冒險跟年齡、跟資深不資深沒有關系,我在拍《童年往事》時就很冒險,用60、100瓦的家用燈光作為主要光源,有來探班的老前輩就說:「你們燈呢?」他們找不到燈,我們只有夜戲時用了幾個,那時候有2.5的HMI燈,用了幾個來打院子。

Q:合作過的動作導演到演員,你會是怎么樣跟他們溝通、合作?把你的風格加注在這個動作戲當中,如何去找出也許拍得比較好看的角度、或是拍攝風格或方法?

A:香港的動作片是非常驚艷的,你常常不知道今天怎么飛的,那時候沒有特效,你也看不到,只有偶爾會看到鋼絲。我那時候陰差陽錯,跑到香港去拍戲,但我不會拍動作片,他們都用18的鏡頭拍動作,我是用50的鏡頭拍動作,我都退到很遠拍,他們都搖頭覺得這家伙太外行,不過拍出來又有另外的味道,所以初期是這樣子混過去,但我知道那樣拍要很真實才好看,也拍不出張力、爆發力,因為太平了。我就開始偷學他們,很多香港武術指導喜歡自己拍,每個人拍的不一樣,比方程小東是用9.8鏡頭,你還在打燈,他已經開機了,他就用那幾秒鐘,所以他的電影很好看,后來我看他們拍攝,學會了一種拍動作的方法,要用小碎步,不能大步跑,大步跑機器會晃得厲害,演員跑一步,你可能要跑四步,機器要拿手上,而且以前finder最早還不能動,后來才可以動,又沒有monitor,一拍完他們就問OK不OK,全部人看攝影師,有時候你根本沒有看到畫面,怎么知道OK不OK?就要憑你的經驗,剛才那些動作有沒有拍到、有沒有掌握到,甚至要比演員快一步,因為他這一拳出來之后,下一腳踢之前,你要到那個位置,讓那一腳的張力呈現出來,所以香港動作片攝影師是非常非常不容易。

我學到一個觀念是「思維要天馬行空」,請各位做導演、制片都要天馬行空,不要限制自己,要不擇手段達到目的,想盡辦法拍到。比方王家衛導演就拍垮很多老板,這就是不擇手段,他是為了好,他不是不會拍,別人也愿意支持他,所以這是個成功的方法,思維一定要天馬行空,行為要不擇手段達到目的。拍動作片還有個困難度,演員套招的時候,我們都要跟著一起跳,你要知道鏡頭的位置在哪,不是他們練完你就拍了,你要一直關注他們的招式跟動作,而且大部分都是手持攝影機,以前沒有Steadicam,那個時候的攝影師特別不容易,所以在限制里面,拍出了好多90年代的經典港片。

我們的前輩導演小津、黑澤明,那時候一個片子底片的長度要九千呎,可能公司的預算就是一萬兩千呎,根本不能NG,你沒有選擇,所以每一個畫面都是他想要的,經過多少嘗試或想像、多少噩夢之后,他就是要做到這個的,這個不能失敗,在那么困難的環境里,那么大的限制里,最后都成經典。我們現在就很難看到這類型片,因為大家選擇太多了,可以拍好多個take,今天不行,明天再來,反正不是用底片,用硬碟,其實硬碟也很貴,所以我常常跟朋友講,限制是很重要,因為限制才會激發你,反而太多選擇的時候是沒有選擇的。

比方像我自己,因為97、98年小孩要讀書,我太太選擇從香港搬到美國洛杉磯,那時候打個電話很貴,一分鐘十幾塊錢人民幣,我搬去以后生命重新開始,因為打電話跟誰聯絡都很困難、浪費錢,溝通非常困難,什么都沒有,等于生命重新開始,所以我那幾年拍的電影每部都很好。我隨便講講《千禧曼波》、《小城之春》、《夏天的滋味》、《心動》,因為不好不行、不好沒工作,打電話跟你溝通那么貴,還要付機票請你回來,所以危機才是轉機,我們不要太安逸。

這個行業最重要的,你一定要有個危機感,一直把自己放在很邊緣的狀態。我拍的電影都是很痛苦的,兩個月住在無人區,零下47度,然后兩個月住在長江冰冷的船上,過程都很痛苦。當初我帶了一些工作人員去,心里覺得很對不起他們,吃那么多苦,這些人跟著我好多年以后,他們都在不同的時間跟我講,賓哥,謝謝你帶我們去長江,他的人生就豐盛了。因為有時候一個很辛苦的工作就是最好的記憶,畢竟一輩子可能也不會有機會從長江尾走到長江頭一趟,平常誰會去零下47度的地方,無人區還不讓你進去,想住一個晚上帳棚都不行。

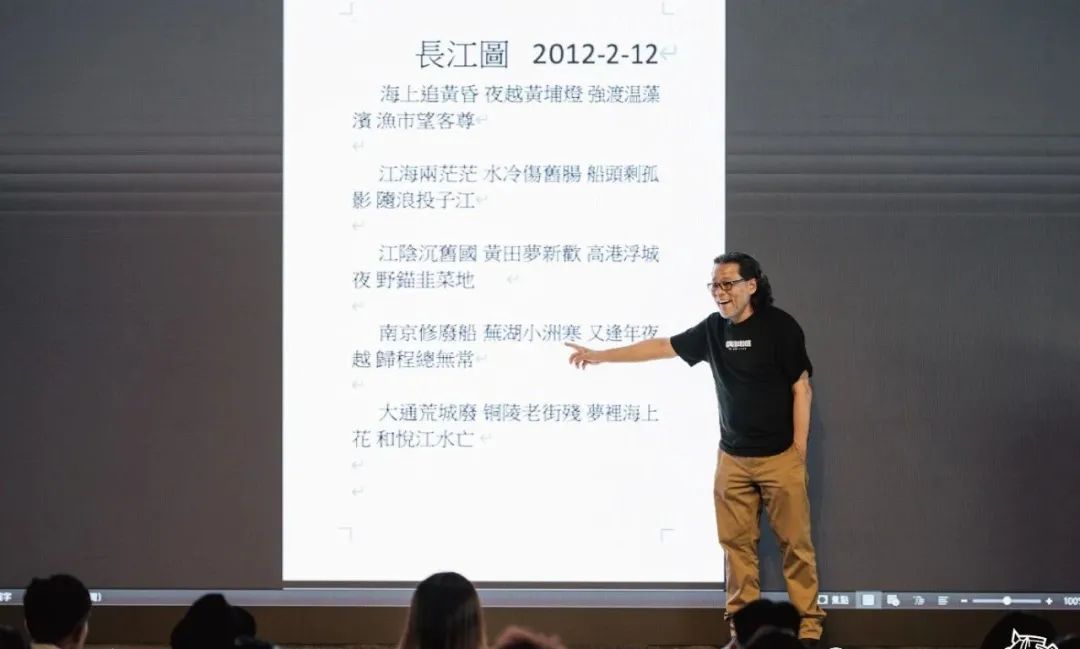

拍《長江圖》其實很悶,每天都在船上,晚上又很累,因為去了就回不來了,逆江而上,雖然慢,但是沒有回頭的路,每場戲拍不到就沒有了,雖然有很多時候場景很像,問題是整個電影的進度都是安排好的,所以我每天都會寫一首打油詩,一方面是因為我喜歡讓文字變成影像,我也喜歡影像有文字感。「江陰沉舊國,黃田夢新歡,高港浮城夜,野錨韭菜地。」這是講有一場戲拍他們相遇,拍這個女的當妓女,他們下錨在韭菜地,韭菜地是不用付停泊費,「高港浮城夜」跟韭菜地是一起的故事,你們看過這電影就大概可以感受到。「南京修廢船,蕪湖小洲寒,又逢年夜越,歸程總無常。」因為我們在那邊拍攝,但船壞了,然后又冷,碰到過年回不了家。

有時候你要找文字把影像寫出來,你看到文字要有影像,以傳統中國文化來講,每首詩都有一幅畫,每幅畫都有一首詩,「畫中有詩、詩中有畫」,其實就像電影一樣,畫家在有意境的時候,畫了一幅畫,他寫了一些詩在邊上,互相托襯,我覺得這尤其是對攝影的人很重要,你看到文字時要有影像感,你要想像那個影像是什么?當然這些影像經過想像之后,不會定格在那,因為這些東西你控制不了,去拍攝的時候是什么就是什么,所以就變成養眼很重要,你看到一堆東西里,哪個是最好?你怎么運用那個?

比方剛剛有一個鏡頭,那個光斜灑進來,那是看景看到的,這個又快速、又不用打燈、又有氣氛,就用了那個方式拍攝。所以大家就是要訓練自己的應變,不要依賴制片給你進度表,也不要依賴導演給你的要求是什么,因為你跟導演合作,除了想辦法達到導演想要的內容之外,你要付出一點東西,你要讓它加分,讓它更豐富一點。

Q:有一派說法是導演盡量做好導演的工作,不要去管鏡頭的問題,這個部分假設碰到要如何做選擇?

A:不是,導演不是不管鏡頭,其實侯導以前也不懂,他不是不懂,因為他不需要懂,他跟陳坤厚老師合作時,一個是負責影像、一個負責劇本,兩個人分工很好,跟我合作以后,他開始進入影像跟光,他超越我,因為他沒有壓力、壓力都丟在我這,他每天胡說八道要求我,其實是很痛苦的過程,你要達到導演的要求,他常常是無理的,但最后發現無理里面,還是有理,還是可以有所為,總會找到有趣的東西。所以我們做攝影,不要開口就說NO,比方我拍《墮落天使》是用6.8鏡頭拍,王家衛說:「可不可以拍李嘉欣的特寫時不要變形。」因為6.8的鏡頭就接近魚眼,我說:「怎么會不變形呢?」導演說你試試看,后來找到一個角度,真的不太變形。

所有東西都有可能,沒有什么一定之規,我不是要破壞你們對事情的看法,我是希望你們不要受到限制,比方我拍《一個陌生女人的來信》的最后一個鏡頭,Steadicam壞了,那場是男演員回想以前住在他們家對面小院子的女孩子,那女孩愛了他一輩子,他們年齡差距很大,他走出房間看著四合院遠處的小房,我們就Steadicam過去一直到窗口,有點不寫實,他想像到當初那個女孩子在窗前寫功課,看著鏡頭笑一眼,很美的一個鏡頭。拍的時候Steadicam壞了,修了一個晚上修不好,我就很急,因為也快殺青了,導演也很輕松,后來我就說:「導演可以拍啰!」導演說:「為什么?修好了?」我說:「沒修好,但是我有個方法。」我就把焦點放在最后,因為是回憶跟想像,所以我就前面讓它out,是比較廣的鏡頭,然后我從一直out推到前面,拍到小女孩是很清晰的,導演說:「那也沒辦法,還沒修好,不然就拍吧。」拍完真的很美,然后我助理說:「賓哥,修好了。」我啪地推他的背說:「你這家伙不是害人嗎?」修好導演一定會再拍一個,后來導演要拍,我說:「導演不要,再拍你一定會用。」他說:「不會,既然都好了,我就再拍一個。」最后你們知道他用了沒有?他當然用了。

那部電影在西班牙得過一個最佳導演獎,如果用沒有焦的那顆鏡頭,他可能一下就成名了,你冒了風險,人家就會看到你。后來我再遇到他就說:「導演當初勸你不要用,為什么要用?」他個理由說:「那個沒焦的,到那邊有頓一下。」那個有焦的鏡頭太正常了,當時老天送了一個大禮物給我們,但我們沒有看到就沒有了,光也是一樣,美也是這樣,它存在那里,但你沒有看到,它就不存在,你看到用了,它才有生命、才存在。要觀察所有的美好,你喜歡的色彩、光影、線條,怎么讓它在現場被看見,我去看景時很少去看小細節,因為每個細節要改都是錢,都是鈔票啊,比方《印象雷諾瓦》的墻,我用燈就可以改了,很簡單;如果還是不好,我就少帶一點,有很多方法可以讓這事情圓滑。有時候攝影師會表現他的威力,這個不行要改、低一點、高一點,不說好像就沒有意見,但他們都說我是OK桑,什么都OK,OK到他們都害怕,其實那不是OK,是因為我知道所有都是錢跟時間,一個好的攝影師是應該要節省這些費用,怎樣減少麻煩、利用現場,用你的判斷力去掌握好的線條,當下產生的一些意外,可能都會給你增加不同的影像內容。

我剛剛常講,天助人助、人助天助,比方我不打燈,但有時老天會給你燈。《尋找長著獠牙和髭須的她》有一個片段是男孩子清晨醒過來,他看到她妹妹,妹妹其實死了,他看到是個鬼,也是個想像的。本來是想說要比較幽暗一點,但我想用一個相反的方法拍它,不要拍得那么陰森,不要拍得像鬼的樣子,而是一種美的鬼,因為是他妹妹、是他親人,所以我就補了一點點燈在那個位置,希望他拿布的時候,可以有一點反光,整個房間只有那塊吃到陽光,剛才那個光都是陽光,一個take完以后,再拍第二個take光已經沒有那么強了。

有一次我去拍是枝裕和的電影,從東京坐很快的電車去迪士尼,在這個過程里要拍完,拍不完的話只能回來再拍一次,所以日本的燈光師帶了很多燈去打,打得到處都反光,因為都是金屬。最后已經快沒時間了,我就叫他們把燈關掉,大家都很不愿意,因為沒燈太黑了,外面太亮都不見,這時候一片陽光灑進來,因為車在動,一路都有陽光。這種經驗我遇到好多次,你敢冒險,老天爺會幫你忙,我覺得這是量子問題,你相信老天會幫你,每一次就會成功。

比方我跟侯導拍戲,每一次我鏡頭pan到這,風就來了,錄音師小湯還是小朱就跟我講:「為什么每次一pan過來,鏡頭到這邊風就來。」你要觀察氣流的變化,要觀察空間,所以你會知道什么時候開機。遠處你聽到一點聲音,或有一點微風時,就表示可以開機了,那時候都用底片,所以觀察四周很重要。《刺客聶隱娘》我們拍山上的云霧,那個鏡頭才拍了兩個take。因為是用底片,什么時候開機很重要,早開了,重要的時候沒底片了,侯導什么時候關機你永遠不知道,所以要保留好底片,要控制開機的時間。那天在旁邊拍的時候,我已經觀察到云霧流動的原因是什么,所以我拍的兩個take云霧都來了,我就跟侯導說人家可能以為我們特效做的,太完美了,但就是觀察,也就是養眼,訓練自己的觀察,去每個地方看它的色彩、看它的光,有沒有用不知道,但是累積久了它就會產生你的能量。霧的移動,等于是幫侯導說故事,整個山嵐、情緒跟著最后變成茫茫一片,呈現出道長師傅的一個心情。

就像剛才有個同學問我影像怎么擺?以前我去看很多東西,每次看完了都不懂、也不明白要看什么,但咬著牙就走一遍、兩遍,就是去不同地方看,久了以后,其實內心就產生了一種變化,你就增加你的審美概念。有些鏡頭我們拍完但是沒有用到,因為導演不敢用,碰到侯導,才會產生鏡頭拍到了、很有意思,然后他又敢那么長鏡頭把故事說完。

《一個陌生女人的來信》最后一個鏡頭,如果是朦朧的過去,跟著音樂、情緒、想像,接一個小女孩的臉,是很動人的,但現在這看起就很平常的收尾。電影的開始跟收尾都很重要,前面三到五分鐘,就要讓大家眼睛會亮,十分鐘之內要讓人家進入你的電影。電影是個催眠,所以需要暗才能集體催眠,要在催眠里帶你進入一個故事,當然并不是說一定要這樣做,因為催眠是有一定的時間限制,時間太長催眠效果就沒有了,大家都醒了,夢就不見了。

《戀戀風塵》就是從黑里面慢慢要怎么呈現出你要說的內容。那時候我也是一個新人,平常如果我們遇到黑,一定會鋪點底光,隱隱約約看到,這也是一種表現方式,但我就完全沒有打燈,后來發現這樣反而更有味道,反而更有想像空間跟情緒感。我覺得鏡頭是可以說話的,因為整個電影就是時光流逝,景物依舊,人事已非,生命還有希望,我們拍到片尾的畫面時是個臺風天要收工了,我看了景就叫機器趕快架起來,我記得那時候filter都還是很便宜的相機filter,加一些ND,然后就拍出這個鏡頭。吳念真告訴我在日本有兩、三百篇文章談這個鏡頭,他們覺得這個鏡頭特別有生命力、有內容,所以電影的開始跟尾巴是很重要,也要想好怎樣可以收尾收得很有力量或很動人。

Q:我看《千禧曼波》在男女主角關系比較好的時候,用的色調是比較輕量、偏小玻璃杯的綠色。當關系比較差、充滿猜忌時,色調開始變暗。《紅氣球》是比較飽滿、偏紅色,這樣的設定是當初看到劇本,還是看完景后,就已經事先設定好這部戲的色調、基調要用哪一種?

A:其實這種設定是很痛苦的,在哪一場要設定一個色調,除非特別強烈才有效果,一般是產生不了,我們當初想呈現出數位色彩的表現方法,所以在很多時候是用螢光燈,因為我想數位可能不穩定、會閃爍,然后帶點陰陽怪氣的顏色,誰知道現在數位其實非常進步了,但是那時候只用底片嘗試去拍一個數位感。顏色的設定常常是根據整個片子來看,單獨的也常常會因為場次、早晚、跟房間的設定來調整。但是有時候像《海上花》,就是想要華麗的感覺,所以我就把場景暗掉,把焦點集中了,結果產生了一個片子的風格。慢慢連貫下來就產生一種美,你會發現暗部的想像空間更多、層次感更好。有時候是邊拍邊找,因為如果設定一個tone調有時候很痛苦,因為你會一直被干擾、被左右,但不是不要設計喔,很多年輕朋友都很用功,每一場都有目的,太多目的以后就沒目的了,人家看不到,所以要在重點的時候呈現出色彩的力量。

《紅氣球》背景是在巴黎,我跟侯導只有一個條件就是不拍巴黎的風景,因為大家都去過巴黎,拍風景片就很無趣,所以如果要拍巴黎,就從車窗玻璃呈現出來就好,看到什么就是什么,它沒有被風景牽著走。這也是一種限制,巴黎本身的色調以前是比較臟黑的,因為那些石房子都一、兩百年,后來這些年都洗刷了,變得比較warm、比較干凈,因為這是一個親情故事,是關于媽媽與孩子,所以讓它稍微溫暖一點,大概就是這樣去看。

大家都覺得很奇怪氣球怎么拍?是不是特效?其實電影沒特效,有時候會有一條魚線,但大部分時間魚線只是怕它飛走,沒有特別的功能。比方要拍它進火車站,它不會聽你的話進火車站,我們就讓它出火車站,倒拍完它就變進火車站了。因為我們是半偷拍,車來了、車上有誰也不知道,無法讓氣球聽你的話,所以我們聽它的話、跟著它走,結果大家覺得我們設計的很好,好像氣球在幫我們說故事。其實誰知道它會去哪?氣球、小孩都能拍,侯導拍他們都很有方法,因為他都拍真實的,如果不合適,他就想辦法再來,所以很容易呈現出一個比較合適的內容。

Q:對演員的狀態觀察有什么獨到的見解?亦或是演員應該要以什么樣的狀態跟攝影師產生一個默契?特別是在有很多戲是即興狀態下?

A:《紅氣球》拍完的時候,畢諾許小姐要走了,大家就找她簽名,我記得侯導是把護照讓她簽名,然后她簽在我的衣服上,她很厲害,每個人的工作她都記得很清楚,寫出每個人的特性,她寫給我「謝謝你情人的眼光」。有時候很為難,一直看女演員,她覺得你吃豆腐,所以你要偷偷看,因為要拍好她,你要找出她的味道,打蘋果光當然都很漂亮,但就是太一般了,有時候在沒有光的情況下,還要把美拍出來,那個韻味要找到,所以在觀察的時候,要判斷如何去拍。比方像好萊塢的方法,機器拔高一點,女孩子臉瘦;光高一點,輪廓很漂亮;把額頭遮了,有時候上下都遮,露個眼睛,眼睛就很大,這是最傳統的拍法。拍女演員有時候就是要讓她們放輕松,你們大概都知道侯導有時候都偷拍,就是在演員沒準備、不知道你在拍他,我們就會開機。

拍《小城之春》的時候,有天兩位制片跟兩位女士跟我聊天,他們覺得說剛開始她們都覺得我太外行了,居然不打底光,也不讓他們試戲,我就打燈。后來開拍他們都覺得為什么演員都會走到光很漂亮的地方?我打燈的方法是依據這個環境,什么地方可能會有燈?什么地方可以加強燈?或什么地方有光的來源要先說服我自己。我設定了這些光,當演員進到這個光區時,這個光就存在了,光的魅力就產生了。如果演員沒有進來,這個光就不存在,所以我不會去以人而打,我會以環境而打。我到每個現場都是看環境,拍女演員時,我常常開玩笑說:我睜只眼、閉只眼,因為攝影師的工作就是睜只眼、閉只眼。其實是很累的,因為每次都要把她們拍的好,沒有女孩子會說丑一點沒關系的,你要想辦法觀察到她們的美感。

Q:當你拿到一個劇本的時候,有沒有一個就是最基本、準備的方法?以及在劇本解讀的時候,就把這些概念、主題放到影像上,有沒有什么特別的方法?

A:其實有時候都沒看劇本我就接了。比方拍《莫爾道嘎》,導演只告訴我要拍天、地、神、人,我一聽:哇!在內蒙古,零下47度,OK!天、地、神、人,一聽就很多內容、很多層次,零下47度,還要看什么劇本?最后看劇本還是會想說:唉呀,不夠天地神人。那我們就是去幫助這個東西更豐富,人家找你不是來吃飯、喝茶,都是希望我能夠有所助益,所以每一個工作其實壓力都很大,沒有一次是很開心去玩、去賺錢,但也不痛苦,因為我喜歡那種壓力,壓力會促進產生新的思維。我看劇本其實不記細節,我老把很多細節忘了,有時候在現場我會問場記或副導,他們總覺得我沒看劇本,其實我是看過很多遍,我是看這場戲的焦點是什么?我要把這場焦點拍出來,而不是誰跟誰說了話、誰跟誰手碰了一下,那些拍的時候可能都會改變,但我要知道這場戲的中心是什么,這是我看劇本的方法,所以我有時候看過就丟掉了。

Q:請問你跟美術老師的合作方式?是不是對道具燈很有要求?

A:美術溝通其實有時候是沒有那么細膩,除非這個戲的特效很多,就要事先討論美術做到哪個部分,就會有比較多的圖表出現。一般我都接受美術呈現的,不好的就讓它黑掉,不對的讓它改顏色,反正我是一個做補救工作的人,把不合適的拿掉,再不行就切掉。一般來說,他們都會給我圖表,有時候我會建議,但因為我遇過太多美術人員,我知道他們的困難,不光是我,還有導演、預算、場景、時間。我覺得就是一種合作,合作就是互相,有時候我們要求美術組,美術組也會很樂意去協助我們達到目的。

他們覺得我太nice,其實我很痛苦,因為那些所有的不合適,我要想辦法去修補。在各種冒險之后,如果你沒有競爭力,還是沒有用,那競爭力是什么?一個是找到你的色彩、你的光影,另外一個就是你要不停地變,不能重復做一件事情,很怕變、怕失敗,其實回頭一看才走了半步,想掉下去都掉不下去,所以大家不要怕,盡量嘗試是很重要的,增加你的競爭力。

比方現在要拍二戰的片子,我要有現在的視野,要用一種所謂摩登的光影給現在的視野去看,不能用四十年前的那種視野,很多片子都是還原那個年代,但還原里還有一點新意,有點「現在感」的影像、光影,所以競爭力是很無形的。我常常說我給導演吃了迷藥,讓他們老想我、忘不掉我,下次還要找我,因為我很少說NO,任何事情其實都可以找到一個方法。一個導演從零開始,他籌組故事、資金,然后請你來拍攝,你一下就說:「你都不懂、你這不對。」當然我們大部分都是好意,但你已經傷害他,所以我覺得在不說NO的情況下,還是可以達到你的目的,這樣工作起來才叫合作,如果合作只是我幫你、你不懂、聽我的,其實是一種互相傷害。而且不要忘了,所有的成敗還是導演要承擔的,我們不能太本位,只顧著自己方面好,就覺得你的都不合適。最好的方法是跟導演合作,要了解導演想干什么,然后不要說NO,要帶領他慢慢看到。

比方我拍行定勛導演的《春之雪》,他每天提著皮包到現場試戲,試完戲就說:「Mark桑,你看怎么拍。」我就跟他講可以怎么拍,然后他就會說OK,我們就打燈、準備拍,拍完他就說「你可不可以再找一個angle?」可能一場戲找兩、三個角度拍,拍個長鏡頭,拍完再剪接決定長短。就這樣快要拍完的時候,我就問他:「導演,你那個皮包里面是什么?」他就笑了,說是分鏡表,我說:「你都沒給我看。」他說:「因為我想的就是很一般的分鏡表,但你跟我講的每次都讓我眼睛一亮,很興奮。」但我每天壓力很大,變成每天將軍抽車都是我,到現場就是大家都看你。其實合作就是這樣,你硬要告訴他,你不要這樣拍,最后他痛苦又沒意思,因為你提供你的角度給他,他接受了,反而可以放棄他整部電影的分鏡表,所以有時候合作其實是互惠,沒有非要競爭到大家不快樂,這是我的方法,合作就像我跟侯導,像男女朋友、像情人一樣,如果每天不高興,事情做不下去的。

Q:在跟制片合作方面,有沒有遇過什么樣的限制,是覺得有挑戰性,或者是激發出你的靈感的?會感受到他們的壓力嗎?

A:大部分跟我拍的制片都偷笑,因為拍得太快,又很省錢,我要的器材可能比同學拍畢業制作的還少,打燈很簡單,很快就完成了。所以我前兩年跟宗薩欽哲仁波切導演合作,他本來要拍兩個月,后來30天就把它拍完了,他每天說:「我來不及,你拍太快了。」但他OK的,我們才往后拍。

也遇過很多挫折,有一次我跟一位法國制片在美國拍《今生,緣未了》,我們拍沙漠,要拍白天、夜晚、黃昏,還是個受保護的沙漠,不讓人隨便亂走的。我之前就要求做些簡單的電瓶燈,他們不會做,做了很大的車子拖著燈,我說都不要了。那天很快拍完了,也拍得很不錯,因為是底片拍,他們看不到,制片就覺得為什么有那么多人跟設備都不用?他不高興地說:「I have any craft!」就是我什么東西都有,你卻只用了兩個Dedolight就把整片沙漠拍完了。拍完后他又說很多地方都他抱怨,沖印廠都說:「你們攝影師是不是外行,因為他只要了一種200度的日光片。」其實我跟導演溝通過,導演一聽就很開心,但是制片聽到就覺得我是不是不太懂,我能解釋嗎?我不能跟每個人解釋這件事,所以我也沒解釋。半年后,他看完試片,寫了很長的信給我,一直說對不起,把所有他以前誤判的都寫在信里,說電影有多美,他當初觀念不對,不知道這樣也可以拍成電影。

法國制片是會在現場要求導演停拍的,時間到就停,導演常常跟他們吵,再10分鐘、再2分鐘,像買菜一樣。因為每天的預算考量,制片其實是個壓力很大的工作。日本也是,幾點鐘以后收工,每個人都要給車費,一人車費就一兩千塊臺幣,一百多人是很大一筆費用,所以都不敢太晚收工,到時間就擋在鏡頭前面不讓你拍。其實就是合作,合作順利的話,機會很大,但是不順利的,最后就用影片解釋,用嘴巴解釋沒有用的,因為他不是這方面的專業,最后看到影片,所有東西都清楚了。

聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

文 來源/導演幫(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/DyZUAuLONy0Vrz9LtUYyQQ

內容由作者原創,轉載請注明來源,附以原文鏈接

http://www.jgug.cn/news/7508.html全部評論

分享到微信朋友圈

表情

添加圖片

發表評論