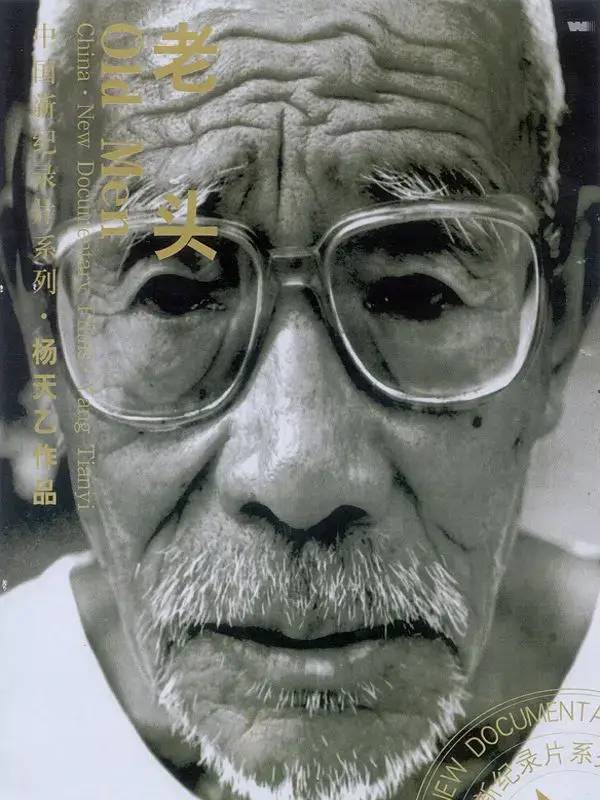

《待避》劇照,本片在實踐社第一次公開活動上播放在實踐社之前,曾有賈樟柯、王宏偉和顧崢于1994年成立了青年實驗電影小組,我認為那其實是電影民主化的開始實踐社活動章程的第二條就是“越來越多的人希望把影像表達的權利從貴族化的行業中奪取過來”實踐社成立于2000年4月1日,至今恰好10年。2000年作為一個標識文化時間的界碑,對中國獨立電影來說,是重要的年份。如果說1990年張元、王小帥的電影《媽媽》和吳文光的《流浪北京》(1988年開拍)作為中國獨立電影的最早發端,實踐社則可以看作中國獨立電影的第二個階段——數字電影時代或者說“非專業電影時代”的正式開始。DV(數字影像)發明自1995年,在國內的最早使用,是楊荔娜1996年開拍《老頭》、吳文光于1998年夏天開拍《江湖》、朱傳明1998年開拍《北京彈匠》……這些作品都在2000年以前就完成了,它們是由技術帶動的另一個紀錄片運動的新起點,而實踐社使這些作品恰好在2000年的時候聚攏在一起并進入大家的視野,進入一定規模的社會交流和社會互動之中,姑且可以說,實踐社標志著中國獨立電影第二個時代的來臨。

為了追溯這段歷史,我先后采訪了五個與實踐社有關的人:楊子、杜慶春、張亞璇、王笠人和朱傳明。實踐社的創辦人楊子(楊海君)1998年畢業于電影學院,當時他經常與正在讀電影學院的楊超、常征等人討論電影。“那時候第四代第五代還在拍片,我們拍片的機會很少,覺得前途渺茫。”朱傳明當時是電影學院的攝影系本科生,他也描繪過那個時代的電影氛圍,當時的電影環境是非常不平民化的,“學校推崇的是大制作,像《霸王別姬》。弄得大家都不敢動。”電影學院門禁森嚴,有嚴格的專業分工,而且進入這里的多是世家貴胄,如謝飛、陳凱歌、田壯壯。有一次筆者進入老作家梅娘的家里,她說她的女兒也是電影學院畢業的:“想當年,電影學院是達官貴人的孩子們玩的地方。”此語令我印象深刻。電影學院當年雖是貴族化院校,不過其中也有層次分別,在實踐社之前,曾有賈樟柯、王宏偉和顧崢于1994年成立了青年實驗電影小組,我認為那其實是電影民主化的開始(那時候說的電影主要是指劇情片,而劇情片的“民主化”比紀錄片要晚一些),賈樟柯最早的兩部短片都不是膠片拍攝出來的,機器也不是官方(電影廠或者電影學院)提供的,這一點就是他與其它第六代導演的重要區別。當年賈樟柯的小組正是在一片質疑聲中進行了他們的創作,因為那時他們是電影學院的“邊緣群體”,首先,賈樟柯和王宏偉不是導演系的,其次,他們是旁聽生。此后多年,賈樟柯為呼喚dv的民主化寫了一些惹得學院老師不高興的好文章,這大概與他是電影學院庶出的身份有關——雖然他現在進電影學院總是被前簇后擁,而且電影學院積極將他納入自己的學校文化,其實賈樟柯的存在也重塑了電影學院的精神內涵。當年青年實驗電影小組成立是為了以后可以一起拍攝電影,暫時拍不成的時候,就權且作為一個學習和交流的小組存在。這一點,實踐社與之類似。實踐社活動章程的第二條就是“越來越多的人希望把影像表達的權利從貴族化的行業中奪取過來”。暫時無法行動,他們就以交流為主。“那時候我們每周都聚在一起聊,也需要彼此相互鼓勵啊,有時候我們看片子,也經常會去資料館。”實踐社的最后成立,卻與電影資源——一大批錄像帶的獲得有關。根據記載,實踐社成立當天放映的是塔可夫斯基的《壓路機與小提琴》,其實還有兩部短片,一部是楊超的《待避》,那一天王小帥、管虎都參加了。實踐社很快就由播放國外藝術片轉向播放中國未公映的獨立電影,這個時候的觀眾比播放外國片更多。當年的觀片環境如何?一是小西天的電影資料館每周定期放映兩場國外電影,再就是大使館會偶爾放送本國影片。重要的資源都在電影學院,但即使對專業學院來說,某些方面的資源也不如今天某些影迷的資源豐富。電影學院標準放映廳里每周一到周三有電影觀摩,但一般是國產商業片和好萊塢有限的片源,周傳基教授當時說,如果把電影學院的片單拿到國外,會讓人笑話的。學院有一個拉片室,曾被目為圣地,但其中的許多外國片沒有翻譯,且觀看時間有限制。有一次,朱傳明為了看《遒山節考》,先去查鄭雪來的《電影鑒賞大辭典》,了解了影片大意,然后來到拉片室,當他看到影片里獸交的畫面,十分激動,覺得太有創造力了。實踐社之前,電影學院在1997年還有一個“道光電影小組”,正是朱傳明、杜海濱等人創辦的,這幾個人是班里年歲較大的,也是因為當時沒有實踐的機會,于是就一起交流并群策群力找片子看,然而片子并不容易找到。有一個學生從留學蘇聯的導師那里弄來了一套塔可夫斯基全集,他們十分羨慕,可惜沒有翻譯,而且擁有者并不總是“眾樂樂”,讓人覺得苦悶。后來有了一個實踐社,朱傳明說,那可是一件令人振奮的大事。片源始終是最重要的。1999年,楊子在資料館遇到一個叫潘劍林的人,他有一套從臺灣那里搞來的藝術電影,據說那是國內最為完整的文藝電影,有600多部。楊子等人花錢從他手里買來了近200盤,其中有戈達爾和布列松的全集。那都是繁體字版本,是臺灣譯自日本,而日本又譯自歐洲的。這其中更有離奇的故事,可見國家在公共文化事業上的愚鈍和失職。潘劍林乃甘肅臨洮人,學經濟法的,后來搞過運輸和房地產,一次他結識了個算命師傅,談得投緣,就到了師傅的家里,發現了整架子的電影錄像帶,包括眾多中國獨立電影,他看了阿巴斯的《櫻桃的滋味》和賈樟柯的《小武》,深受震撼,于是和電影結緣。不久后,當朱傳明來到潘劍林在天通苑的家,看到他家里也堆滿了整架子的電影,柏格曼的作品全有,“簡直是羨慕死了”。因此,實踐社最早的電影資源,并非來自電影學院,而是來自于上述崎嶇的路徑。學院保護資源不外泄,據說當年戴錦華在電影學院教書是是禁止旁聽的,有外省人慕名前來,也被她拒之門外,后來她去了北大教書,教室里擠滿了旁聽生,她卻微笑著歡迎。電影學院拉片室也是其資源獨享的重要部分。開始的時候,楊子們在電影學院北邊的黃亭子50號酒吧聊天,這個酒吧最早是詩人簡寧開的,經常做些文學活動。后來的老板老林在美國呆過,“我們有時候聊天跑那里去聊嘛,他說你們在我這可以搞個活動,這種活動在美國很常見,在中國可能不算常見。”于是他們就經常在這里放片子,直到次年愚人節才宣布成立實踐社。如今已是資深策展人的張亞璇說她第一次知道實踐社的消息,是在北師大學生宿舍門口的海報上。海報上寫的是放映塔可夫斯基的電影。根據記載,實踐社成立當天放映的是塔可夫斯基的《壓路機與小提琴》,其實還有兩部短片,一部是楊超的《待避》,那一天王小帥、管虎都參加了。這個社團的成立,標志著他們的電影活動由內部轉向對社會開放。與實踐社幾乎同步的南方觀影團體緣影會,最初的成立也是因為有了電影錄像帶。創辦者歐寧當時生活在深圳,他去香港時結識了香港影評人舒琪,舒先生當時買了一些歐洲電影的版權做中文發行,歐寧于是拿來在南方做酒吧放映。可以看到,南北兩大民間電影社團的文化資源線路圖堪稱曲折而宏偉。但是,當這些社團所依賴的資源迅速普及的時候,許多活動的價值就消失了。1993年中國生產出第一臺VCD,97年以后逐漸在家庭中普及,盜版光碟隨之興起。1999年,SONY率先生產出DVD,這是一種高清晰度的光碟技術。之前看錄像帶——如國外某學者所言——就如同看出土文物。錄像帶的影像重影、變形、糙點多,對于大眾來說是折磨,卻同時也增加了人與電影的距離感,高清晰度的 DVD 光碟使觀影變成一種享受,也變得平易,當此時,影迷文化得以迅速培養,發燒友一般能擁有數千張藝術片光碟,而電影學院的拉片室此時門可羅雀。在實踐社成立的2000年之前,我們已經能夠在市場上買到一些藝術電影的DVD。但是那需要有心人去沙里淘金,實踐社則使這些電影較為方便的到達了觀眾眼前。在此情勢下,實踐社很快就由播放國外藝術片轉向播放中國未公映的獨立電影,這個時候的觀眾比播放外國片更多。中國獨立電影自1989年后誕生以來,無論民間紀錄片還是第六代的作品,大部分沒有得到國內的公開放映,整整十年處于被雪藏的狀態。張亞璇說:“實踐社是第一個開始放獨立電影的社團,其它的可能都沒有這些條件。雖然101(上海的一個電影小組)更早,緣影會的活動也不錯,但是他們沒有這個條件,當時主要的幾個組織人在電影學院,在北京又很容易聯系到那些導演,還有當時第六代導演的作品。實踐社是第一次把他們放到公共空間里,哪怕當時是一個酒吧,在這個方面,它起了不可替代的作用。”當時的氛圍與今天相比有一個差別:紙媒對獨立電影葆有某種熱情。如《北京青年周刊》等媒體會對獨立電影活動做一些預告。但是不久后,尤其是北方的媒體對獨立電影的熱情驟減。什么原因呢?也許是因為獨立電影活動不發紅包?

實踐社劇情小組呼吁的民主自由,其實是從第五代第六代那里要求分權,更多是希望讓年輕一代獲得更多電影表達的機會。而當膠片電影來到dv面前,膠片電影就成了“優質電影”,它是有原罪的,因為它在中國的背景下代表著專門化、特權化、貴族意識、行政壟斷以及巨額資金。實踐社的內部精神是分裂的,不過還好,爭論帶來了思考中國獨立電影以寫實主義取勝,但這些具有現實針對性的電影卻無法與國內觀眾見面。多年后,吳文光回憶了《江湖》(99年完成)在實踐社放映時的心情。“……這個片子和我之前的其它片子在國內放映場合只是我家的錄像機上,觀眾只是幾個朋友,每次絕不超過10個。一般是他們看片,我在廚房做飯。看完了,我飯也好了,通常主菜是我拿手的大酥紅燒牛肉。當然不會有正經討論反饋之類,我也不好意思動員人家說,只是馬上說,飯好了,吃吧吃吧。有一次張元和老林(林旭東,曾被稱為"地下電影的教父")來看《我的1966》,近3小時。張元躺在床上看。完了,老林就說了一句:這是個聽的片子。還有一次,劉震云和余華來看《四海為家》,完了就吃飯,邊吃兩人不斷說:紅燒肉好吃。”“所以《江湖》在黃亭子放我是激動的。這是一個公共場合,雖然是個簡陋昏暗酒吧,但支起一個小投影儀,投影打在一個長寬100公分的銀幕上,放映就成立了。我已經覺得很天堂了。特意約了一些藝術朋友來看,因為他們和我交往多年,實際上都沒有看過我的片子(那種在家里靠紅燒牛肉喂養觀眾方式做多了也煩)。來的人現在記得有:司徒兆敦、老栗和廖文、張曉剛、方力均等。觀眾目測大概有過百人,密密麻麻擠滿酒吧,不少人站著,沒有座位。我在黑暗中站著一起看完片子,聽著片子里的河南方言在中國的一個公共空間響著,心情比在不久前放過的阿姆斯特丹電影節還愉快。這是我久已期待盼望中的自己拍的片子在中國放映。”90年代的獨立電影與今天相比,數量并不多,實踐社放映的獨立電影有《冬春的日子》、《郵差》、《老頭》、《北京彈匠》、《鐵路沿線》、《不快樂的不只一個》……放映后一般都有導演現場交流,觀眾以年輕學子為主。黃亭子的放映據說必須在9點半前結束,以免影響酒吧的生意。后來負責提供場地的,還有藏酷、盒子、燕尾蝶、北大的藍院……為了保護版權,有些人要負責跑片,氣氛顯得熱烈。如今張亞璇評價當年的活動,覺得那些物質空間反而比人更顯得重要,應該被記住。當時的氛圍與今天相比有一個差別:紙媒對獨立電影葆有某種熱情。如《北京青年周刊》等媒體會對獨立電影活動做一些預告。但是不久后,尤其是北方的媒體對獨立電影的熱情驟減。什么原因呢?也許是因為獨立電影活動不發紅包?布爾迪厄說,媒體的沉默是另外一種審查形式。當時網媒日益發達,私人電腦迅速普及,人們獲得了另一個呼吸空間。北大在線的電影夜航船、后窗看電影、清韻影視亂談等網站都對實踐社的放映活動有所回應,一個獨立電影傳播的良性生態形成了。一批非專業的民間影評人也在那時崛起,并在今天占領了報紙文化版面和電視臺的影評欄目,比專業刊物的作者更具大眾影響力。實踐社名為實踐,最初意圖是鼓勵創作,現為北電教授的杜慶春說是“創作沖動遠遠大于推廣”。但是今天來看,它創作的成就不如傳播的價值大。實踐社組織架構相對完整,其中有影評小組,還有劇情片小組,后者主要以電影學院的學生為主,這里都是專業人士,他們又有一種“膠片情結”。當2000年8月26日吳文光倡導的“dv數碼紀錄小組”成立后,兩種觀點之爭逐漸顯現,有一些爭論可以說體現了膠片媒介和數碼媒介之間的本體性矛盾和困惑。多年后楊子說:“吳文光對電影學院系統的人是比較反感的,像有某種比較私人的情感,在一些意見觀點上與一些實踐社成員特別是與劇情片小組完全不同,像楊超是做劇情片,他不做紀錄片,徐皓鋒當時也是這個小組的,現在是導演系的老師,所以在討論會上也會有一些意見上的不同。”朱傳明以前是燒鍋爐的,后來的創作有濃厚的草根氣息,但當時他是電影學院的學生,他也印證了吳文光在心理上對學院的排斥。他說吳文光有江湖氣息,有心胸,但是他認為dv代表民間立場,不應該學院化。“老吳那時候在寫一些專欄,在輿論上有話語權。”dv小組成立那一天氣氛熱烈,據說程裕蘇(他后來拍出著名的dv作品《我們害怕》)專程由上海飛到北京來參加活動。這是一個學習小組和互助小組,吳文光曾寫過一篇文章《持dv機的手握在一起》,記載了當初的相濡以沫。Dv在一個資源壟斷嚴重的國家的使用,有特別的意義,老吳對此有所期許,他是最早留意Dv并塑造dv的文化意義的人,多年后他的村民計劃,延續了他的電影民間化的追求。當劇情片小組的人們說到dv的粗糙可能會傷害電影的時候,老吳被激怒了,他不憚以最惡毒的話語來回擊。他說對方不過是混入地主家的貧農,后來卻捍衛地主閨女,最后地主并未將閨女許配給他們。在多年前的一次采訪中,當被問及是否會因為dv帶太便宜所以可能拍攝過程不節制的時候,老吳又開始了他的攻擊:“這有什么好擔心的呢?不節制?費錢啊?不節制到底是個什么東西呢?有人說dv會傷害到電影,電影已經脆弱到這個地步,竟然被dv給傷害了,說這話的人還委屈成那個樣子!電影還是處女嗎?他是為古人擔憂嗎?他疼什么呢?”吳文光覺得年輕人比他還保守,Dv作為新生事物應該多看到其建設性與可能性,不能一味反對。他在實踐社里算是年齡最大的了。楊子在當時站在了楊超等人一邊,他說:“不是所有人都能拍電影,我們提倡精英化的電影。要認真對待每一個鏡頭。”他那么說是因為當時出現了大量粗制濫造的作品,他呼吁的是更為嚴謹的創作。杜慶春這么回憶dv:“電影學院有一種膠片拜物教。那時候還沒有高清的概念,就找beta,沒有廣播級的就找準廣播級的。最后你沒轍了才用dv。那時候dv基本沒有被業界采納。那完全是家用級的設備。是一個home vedio的東西,是拍攝家庭錄像的。包括杜海濱的《鐵路沿線》,還有朱傳明《群眾演員》,這些東西出來以后,大家才發現dv。其實賈樟柯給dv的創作帶來了很主動的地位,但是賈樟柯很快進入了更高的制作門檻。”實踐社成立時有一個背景,就是好萊塢電影在中國的影響日益巨大,國產電影也逐漸強調商業化,電影學院的教育雖然仍然是“大師教育”,但一出校門即滿眼商業之風。實踐社呼吁作者電影,強調作者的個性自由,他們的綱領里面有一條就是“將電影作為藝術”。藝術與個性自由的確是一對伴生的事物,但由于語境問題,在老吳眼里這些關于藝術的口號卻是在設置電影門檻,阻止另外一些人進入。當膠片電影遭遇到dv實踐,頓然顯示出了“階級溝壑”。實踐社劇情小組呼吁的民主自由,其實是從第五代第六代那里要求分權,更多是希望讓年輕一代獲得更多電影表達的機會。雖然中國電影“第七代”的命名一直沒有到來,但是他們的心中可能還是潛藏著一個“代”的意識的。而當膠片電影來到dv面前,膠片電影就成了“優質電影”,它是有原罪的,因為它在中國的背景下代表著專門化、特權化、貴族意識、行政壟斷以及巨額資金。實踐社的內部精神是分裂的,不過還好,爭論帶來了思考。實踐社的創辦者楊子主要不是作為一個精神領袖而存在,他是一個活動家,他為大家提供了一個彼此相逢和對話的平臺。這個平臺比一篇富有激情的精神宣言重要的多。杜慶春稱楊子的活動能力非常強,很快將實踐社做成了一個全國性的機構,而首屆中國獨立映像節是實踐社組織的最大的一次活動。最初這個電影節在電影學院舉行,但是閉幕式卻是轉移到朝陽公園對面的楓花園汽車電影院。原因是什么呢?大概第四天電影學院就接到上邊進行責難的電話。“因為當時有一個電影叫《盒子》,涉及同性戀題材,熱情的老同志說怎么能放這類片子,叫電影學院的張會軍做檢討,《南方周末》總編也做檢討,不讓弄了。實踐社的解散并非自發,而緣于被迫。由于南京分社的一次放映,實踐社被調查,原因據說是“活動未報批”。“當時實踐社的負責人叫芮定坤,是專利局的,領導找他談話,你這個工作到底還做不做,后來杜慶春、張獻民都分別被談話,有單位的都談話了。首屆中國獨立映像節對于中國獨立電影的策展來說,是一個開先河的行動。它舉行于2001年9月22日到27日,聲勢堪稱浩大。其征片范圍包括1996年以來的中國民間映像,后來收到短片和紀錄片作品約109部,其中紀錄片35部,可以說是國內電影人開始dv創作以來成果的整體展示。當時實踐社聯合了其它三個民間放映團體——上海的101、沈陽的自由電影、廣州緣影會一起,同時獲得《南方周末》(署名為主辦方)、北大在線、TCL等單位的資金支持,楊子自己也花了三萬塊,電影學院的王紅衛老師資助了兩千。這個展覽的特點就是:年輕。電影節分展映單元和競賽單元,前者是第一代獨立電影人如段錦川、賈樟柯等人的電影。競賽單元的作者則多是學生和藝術青年,多是用dv或者電視臺廣播器材拍攝,參與者包括評委多是年輕教師(比如杜慶春、張獻民)與年輕媒體人,當然還有文壇名流如翟永明。那次觀看,觀眾對這些作品表現了極大的失望。多數電影煽情又不懂電影語法,號稱實驗而又矯揉造作。當時做評委的胡續東說:“眾多所謂的影片突破了我生理承受的極限,對我的智力、性情乃至作為觀影者的人格進行了全面摧殘。”作為評委的他因為向銀幕扔礦泉水瓶子而被舉報。他說如果再多看兩天這樣的片子,30%的評委就會“拎著據說為中國電影帶來無線曙光的dv機自己把自己砸死”。有人撰文稱這是“偽民間偽獨立的一天”。有的觀眾聲稱在劇情片競賽單元里,DV作品全面潰敗,而紀錄片也手法陳舊,過于沉悶,因此這是給“DV小資”的一次沉重打擊。評論者幾乎是集體質疑了DV作品的粗劣和缺乏電影教育。這場DV作品的考試帶來了此后一段時間對于DV創作的貶低和反思。電影學院的老師在課堂上希望DV創作能夠節制,哪怕帶子價格很低,也要控制片比。在資源匱乏時代,膠片拍攝時的片比控制是一個政治任務,這個控制使得拍攝者每個鏡頭都精打細算。如今DV恰好解除了片比的魔咒,而現在的教育者卻又呼吁控制片比,呼吁節制,吳文光的上述言論與此論調有關。吳文光覺得“即使是垃圾也比什么都沒有強。”最初這個電影節在電影學院舉行,但是閉幕式卻是轉移到朝陽公園對面的楓花園汽車電影院。原因是什么呢?大概第四天電影學院就接到上邊進行責難的電話。“因為當時有一個電影叫《盒子》,涉及同性戀題材,熱情的老同志說怎么能放這類片子,叫電影學院的張會軍做檢討,《南方周末》總編也做檢討,不讓弄了。本來賈樟柯《站臺》是在電影學院放的,但是后來不讓放了。說實話這個事情我對不起賈樟柯。汽車電影院的放映場地太不好了,據說賈樟柯的制片公司還花了不少錢,才把膠片拿來。”杜慶春說,那時候獨立電影這個詞雖然刺耳,但是似乎不像現在這么令人警惕,也不像現在這么意識形態化和政治化,所謂獨立在核心社員如楊超等人那里,其藝術精神遠遠大于現在自由主義的表述。當時他們組織活動還是比較謹慎的,“那時候為什么叫獨立映像節,你叫獨立電影節就不能,因為大家都找到一個中間的灰色地帶的表達。”后來責令停止的理由,杜認為可能并不是因為那一個片子,“誰也不會公布一個原因,在中國本來做一個電影節就不允許民間來辦的。”那次風波之后,電影學院的電影放映活動更謹慎了,據說有一段時間,放映的電影必須是通過審查的電影。不過電影節的全國巡回展卻在沈陽、西安、杭州、南京、上海等地舉行。所到之處,獨立電影的力量得到整合。獨立映像展此后曾籌備第二次,據說因為“非典”被取消。但是獨立映像展的內容和精神在“云之南”和南京的中國獨立影像展(CIFF,從2003年開始,每年一屆)那里,得到了延續。關于實踐社的解散有很多說法。有人說是管理松散,也有人認為是楊子將實踐社變成了公司的原因(2001年的8月,楊子以“實踐”之名注冊了公司)。它當時在全國已經有了名氣,而且在多個城市有分社,但是在后期,楊子和楊超籌劃拍攝膠片電影《旅程》,就把具體事務移交給其它人。“我們希望把傳播放映那一塊給更多年輕的人去做,他們有時間有熱情。”實踐社的解散并非自發,而緣于被迫。由于南京分社的一次放映,實踐社被調查,原因據說是“活動未報批”。“當時實踐社的負責人叫芮定坤,是專利局的,領導找他談話,你這個工作到底還做不做,后來杜慶春、張獻民都分別找談話,有單位的都談話了。據說調查實踐社的資料有那么厚厚的一摞。”這是2003年年初發生的事情,如果繼續參加這個社團,就將失去工作。楊超當時是研究生在讀,后來沒有拿到畢業證,有人說與此有關,也有人說與此無關。在談話對象中,卻沒有楊子,“因為我當時沒有單位”。只要是有單位的,都找來談話了。當時朱傳明在老家江西看外景,接到北電老師的電話,心里“咚”的一聲,“真的嚇壞了”。通過體制內單位實施控制是便捷有效的,賈樟柯曾在一篇文章中聲稱“我沒有在體制內呆過一天”,這的確是一個傲人的資本。他在體制外為獨立電影開拓出一條活路,有一種巨大的示范作用。正像吳文光在《流浪北京》里為拋棄單位體制的藝術家們造像,那的確是一個非常重要的開端,那些人在鐵板下撬開了一道縫隙,為后來者提供了經驗和勇氣。多年之后,有些人形容實踐社“作鳥獸散”,也有人說實踐社“一不留神青史留名”。這本是一個松散的組織,其最初意圖(并非是做電影普及,而是很精英化的)也與后來的實際狀況相去甚遠,但是這個組織秉有天時地利之便,它放大了民間的電影夢,把潛藏的電影的民間激情整合、凝聚并呈現出來,為中國新一輪獨立電影建立了一個明晰的起點,使其獲得了歷史坐標和參照物,以后就有了更為自覺的跋涉。如今的獨立電影策展圈子里的大部分人都與實踐社有關系,包括曹愷和朱日坤等人。他們顯示了中國民間電影力量的自我組織、自我生長的能力。首屆映像節更是拉開了此后十年民間策展的序幕。實踐社的被禁沒有走任何法律程序,沒有任何申訴、溝通和辯論的環節。只是一個口頭命令、幾個電話就結束了青年們苦心經營的社團。甚至不告訴你一個正式的理由。2004年緣影會在南方被禁止的局面與此類似。這樣的行為損壞了蓬勃自發的創造力,也帶來人格的失落。在2001年12月于北大舉行的首屆中國同性戀電影節同樣被禁之后,獨立電影策展在地域上逐漸走向邊遠化、郊區化,在市中心的活動則走向圈子化、沙龍化。但是獨立電影也同時開始了另外一個維度,那就是走向追求公民政治的對話。歐寧曾跟我說,當他苦心經營的緣影會被迫解散,他開始感覺到參與建立公民社會的重要性,他的創作和策展都具有了某中政治自覺。而北方的獨立電影人也逐漸從徹底的非政治化走向擁有恰當的政治意志。在我們的環境里,民間的電影力量必須在官方信任的框架里進行組織和整合,但是被圈養的事物是沒有創造力的,被控制了的心靈難以產生靈感。如今實踐社創辦恰好十年,值此獨立電影艱難生長而非獨立電影創造力全面委頓之際,謹以此文作為紀念。王小魯,青年學者,電影批評家,著有《電影與時代病》、《電影政治》等。曾任中國獨立影像展選片人和策展人。聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

文/王小魯 來源/導演幫(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/bJg1a00m9lhUrFC40sZEgg

表情

添加圖片

發表評論