你尚未認證為創(chuàng)作人或影視公司,認證即可享有:

演員謝園于8月18日突發(fā)心臟病去世,享年61歲。遵照謝園囑托,其家中將不設(shè)靈堂,不舉行遺體告別儀式和追悼會,不召開任何形式的追思會。謝園1959年出生于北京,1981年出演影片《新兵馬強》出道,代表作包括《孩子王》《棋王》《大喘氣》《寡婦村》《瘋狂的代價》《上海一家人》《天生膽小》等,曾榮獲中國電影金雞獎、大眾電影百花獎、中國電視劇金鷹獎、飛天獎等多個表演獎項。

1959-06-17 至 2020-08-18

曾和謝園合作《孩子王》的陳凱歌導演發(fā)文悼念:" 謝園是一個帶給人快樂的人,認識他的人沒有不喜歡的。我對他說,你在人前表演,得到最大快樂的是你自己,所以他是天生的演員。多少年前我們一起在云南拍‘孩子王’,為了演活這個知青,他兩三個月蓬著頭,臉也不洗,穿著一件舊衣服不換,過年大家都回了北京,他也不走,為了活在人物里,他一個人守在景地,等大家回來。我最喜歡一張‘孩子王’的法國海報,謝園從竹屋的窗里向外看出去,不知是在看什么,眼睛里滿是柔情。我們今天也這樣看看你,謝園,我們的老同學!"

謝園:他叫陳凱歌

1988年5月19日,法國南部名城戛納的一間公寓式客房里,我、電影局外事處小蔡、吳天明正在閑聊。凱歌破門而入,睜大一對散著神兒的眼說:“好,大獎不知下落,小的已經(jīng)有一個了。”我們互相看看,小蔡貼墻站起來。凱歌不坐,仍立在廳的中央:“法國三名記者在咖啡館里給了《孩子王》一個金鬧鐘獎。”他咂咂嘴,隨手抓起桌上飲料喝了半口剛要再說什么,小蔡一抬手在空中翻了兩下,他平日有些結(jié)巴:“那那那是反的,是是、最乏味、最最沉悶的影片獎。”

凱歌僵了,停在一個表情上眼死活盯著我,我緩著點了個頭,見他慢慢松下上身卻仍定在原處不動,雙腿交錯在一個最難受的點上,后腰怎么看也象是頂著桿槍......

我忽地漾起一股酸水兒,馬上想起拍《孩子王》最艱難的時候,他那張跟今天幾乎完全一樣的臉。

38個工作日、114個鏡頭和近30萬元人民幣,由于攝影機片門出了問題而全部報廢。樓道里已經(jīng)有人罵街,帶到外景地的大師傅也拒絕做飯,一個劇務(wù)醉著兩眼指了我喊:“你說,你一天到晚傻呵呵站在鏡頭前,全是白瞎,白瞎......你自己說,是不是讓人給雞奸了?”更有甚者已在打點行李準備回家。

制片主任帶著顫音跟凱歌說:先把部門長穩(wěn)住!

那在西雙版納,是云彩壓得很低的上午,凱歌一頭亂發(fā)站在山腰上,胡子很倔地朝前撅著:“我只說一件事,當年我們插隊到這里,年僅16歲卻干著和成人一樣的活計,菜里見不著一滴油星;有個上海知青還是女的,半個月下來,中午那頓竟吃下2斤3兩多干飯。那時有著某種信念,大家不覺著苦,可后來那東西破滅了,今天我們來是干什么,干成了沒有?”

一席話點燃了20多根煙,山洼洼里靜得不能再靜,巧在遠處飄過歌聲,是僾伲人又象是樵夫,正拎了斧抻著脖子野唱。

沒幾天凱歌大病一場,一個星期里僅嚼了些方便面。他直直坐于藤椅里,雙手合十插在兩腿中間,我走進屋,發(fā)現(xiàn)桌上放著一只扒雞。

“制片是好心,這雞也是好雞,德州的,可它張著那么大的嘴,死時必是很痛苦,我不吃,我不能吃!”

“還是吃吧。”我說。

凱歌的眼更加無神,始終虛望著:“關(guān)于雞的事待會兒再理論,現(xiàn)在先說你明天要完成的鏡頭。”

我趕緊打開劇本,一邊翻到早已折好的那一頁,一邊平著攤在導演面前。也許西窗的太陽白白地打在紙上,才映得凱歌臉亮:“吃、喝、 拉、撒、睡、生、死、人、鬼、操,人生十件事就都擰在這場戲里,孩子王看字典。字典在全片里是文化的象征,它沒有救了孩子,反而害了他們。所以孩子王臨走時要對王福說,以后什么都不要抄,字典也不抄,腦袋扛在肩膀上,文章靠自己!因而,你在看這本宇典時的 表情應(yīng)控制在既有點生氣又有點高興,既有些欣喜又有些悲哀,又想抬頭又不想抬頭,出現(xiàn)在銀幕上的客觀效果應(yīng)是四大皆空、似悲似喜、如夢似幻、四喜發(fā)財......噢,沒有四喜發(fā)財,那成劃拳了。”

我忍俊不禁:“要是有幾個四喜丸子?”

凱歌強板住臉:“別逗,我今兒個病了,別逗,孩子王要說的事情很多沒工夫逗!昨天,昨天有個細節(jié)你注意了沒有?”

我茫然著兩眼。

“演王福的這個楊學文15歲了,一頭好發(fā), 家里姥姥看看不順眼,按到那兒就給剪了,傻傻的,象個馬桶蓋兒,同學看著亂起哄,我們的戲也沒法拍了,這就是中國多少年來的“殺子文化”,孩子算什么!我是你姥姥,是你母親的媽,我說了你敢不聽,所以,一開始你到學校手里提著刀,意念在于,那哪里是去教書,分明是殺人,自然到后來你悟透了許多,還有我問你,影片《孩子王》為什么要講求儒家的認真與道家的豁達。”

我竭力回憶著:“小時記得二老祖家有幅對聯(lián):‘新松恨不高千尺,惡竹應(yīng)須斬萬桿’橫批卻是‘心平氣和’。我想老人家的意思是說,愿望永遠和現(xiàn)實隔著相當?shù)木嚯x,在可欲而不可及的亊物面前要相對努力又要相對平和。”

凱歌不說話。

“還有一次我學了古文于回家時賣弄,我吿訴祖爺,學了孟子的弈秋教學生下棋,學生甲學棋很認真,學生乙邊學祺邊在腦海里想‘天上有鴻銷將至’,所以老師說甲是好的......祖爺跟著問:‘你以為怎樣?’我自然說老師是對的。祖爺不象是在反駁我:‘弈秋教二人下棋,甲學得認真活得很實在,乙邊下邊于腦里想天上有鴻鵠將至,也活得很實在,這兩個人又有哪一個是當指責的呢?’我當初不覺什么,后一想有著極深的道理。”

凱歌終于開了口:“鈴木大拙說得好,‘大器者,直要不受人惑,隨處做主,立處皆真’。《孩子王》在大的立意上就是要說一吃二喝三不爭人先,把上山下鄉(xiāng)的背景遠遠推向深處,絕不可以就事論事,須著凝練不具象的手筆勾畫出宏大的人生斷面,是一部完成了對個體人生存在價值本身的超越而對廣大現(xiàn)象世界有著豐富興趣的影片,正象孩子王臺詞里所闡明的:學了很多字卻不知生活是什么,今夭來學這個 ‘活’字,什么是生活呢?就是活著,活著就得吃就得喝,所以左邊是三點水,右邊是個舌頭。”

久立于墻角,聽了半天的劇務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地說:“我不懂卻很激動,想了半個鐘頭覺得現(xiàn)在的中國人正需要這種精神,一味在物質(zhì)上互相較量,忘了活著的真正意義,那日子不是給自己過的,往往為著街坊四鄰,你多個冰箱我少個彩電,中國人真的庸俗了嗎?實質(zhì)上,孩子王要告訴人們的是一種最樸素、最實用的生活方法......”

凱歌笑道:“世事洞明皆學問,人情練達即文章。”

正在這時,出外選景的美工、副導演回來。凱歌喜形于色并把我指向大伙:“謝園一向好給人編段子,他就不敢編我。”話音未落十幾口子站出來揭:“誰說的誰說的,他當你面不學,背后可把你糟蹋慘了!”

凱歌驚著兩眼:“是嗎,已經(jīng)把我歸置啦?”

一屋子人點頭,有的還樂不可支,趴在導演耳邊的那位喘著短氣,間或聽到的完全是關(guān)于我的“罪行”。突然凱歌燙著一樣站起:“什么, 是真的嗎?”

我象圍棋里的黑點被大片白子吃住,只好從實招來:“凱歌大家熟悉,《黃土地》的導演,與田壯壯、吳子牛同為電影學院七八級,是......”

“少廢話,說,怎么糟蹋人家的!”

“......是,北京電影制片廠著名導演陳懷皚之子,其父乃福建口音,還經(jīng)常好說個北京土語,什么‘塔兒哄’、‘拿糖’、‘二位爺是磁器口’的等等,走起路來水蛇腰,身高不足五尺,可生得凱歌卻一米八二,寬肩闊背,胸厚臂長;只是從比例上說,腰部過于綿延,托起的上身很高不論,加之平日好穿肥大衣衫,便更顯得腿短!走起來不僅局促且在山路上,土經(jīng)常朝里翻,因為凱歌是里八字,右腿還有些羅圈。往臉上看,天庭雖不飽滿,腮頰卻極方圓,眉似臥繭,眼如秋水,于平靜中常能見出高傲;但鼻子差,呈一棍之梁狀,又窄又瘦,想象中是挑不起這張臉的,所以,盡管胡子很倔地朝前撅,盡管腮頰異常方圓,可缺了那鼻峰,非但難成托五形之相,且那胡須也讓人覺著除多著幾分裝飾外,剩下的似乎僅是虛張聲勢了……”

“好!” 一群人同時發(fā)一聲喊。

“凱歌說話經(jīng)常愛用 ‘你看那’。‘你看那山’,‘你看那河溝兒’,乍聽起來覺著做作,日子久了,反倒悟出里邊有股什么韻味。一日我陪他上山,可能是早晨的釅茶讓凱歌興奮:‘你看那山,夕陽西下的兩個鐘頭里可疊出七道層次,假假的象舞臺上的景片。你看那霧,濃的時候讓你十步不見刀叢,所以《孩子王》影片里要有四大造型因素,暴烈的太陽、濃濃的霧、黃昏的逆光和黑得發(fā)青的夜,這里從形象上說有很多只可意會難得言傳的內(nèi)容。’正說著,一塊云彩遮住太陽,凱歌立時感慨:‘這云彩有意思,投下的影子在走,起初我們看那云彩呆呆地不動,便在地上追它的影子,誰知即使騎上最快的馬也極難追得上,我們跑累了就都看著天,嘴里不住地叨念:‘有意思,真有點意思!’我說:版納是天造地設(shè)的好地方。等下到山底,見幾位農(nóng)人在種田,凱歌走著走著忽然朝其中—個老者興沖沖奔過去雙手抓著人家的膀子:‘還認識我嗎?’老者仰了臉,散著神兒的眼看定凱歌,凱歌象是在一分鐘里做了好幾樣表情,最后終于松了手:‘你不認識我了,15年前我在這里插隊,我們一起打米,我叫......”那農(nóng)人只是笑。凱歌回過頭并很深地咽了口唾沫,莫名其妙地盯著我說:‘他不認識我了。’就這樣,我們說了一路上山,沉默了一路回來,偶而聽凱歌在身后嘟囔:‘他不認識我了,他怎么就不認識我了呢?他憑什么不認識我!’”

“吃飯的那條小道極難走,凱歌的筷子夾著肉停在臉上,他望著一個點出神,突然肉飛出老遠,凱歌摁平了筷子在桌上:‘走,謝園,我們加一場戲!’我一驚之后想:又要陪著餓一頓,但還是隨他回了屋。凱歌十個指頭全張開在空中揸著:‘加一場戲,一共五個鏡頭,先是你見到王福的父親王七桶說:老王不認識我啦,老王一張漠然的臉,再說我們一起打米,老王任何反映也沒有,你低頭重復(fù):真不認識了?老王搖頭并笑得很開心。這絕不是說我們這個民族越來越不重感情了,而是強調(diào)真正的蕓蕓眾生對于所謂小知識分子的小布爾喬亞情調(diào),從骨子里就有著最徹底的排斥!還有......他想著什么,沉畎了一會兒緊眨幾下眼象是自責:‘人,為什么要重感情呢?!’”

屋里,起身去倒茶的都在半路停住,凱歌垂著頭。眾人皆說不好,段子段子就是要逗樂而不在寫實;一哄之下把我架出屋,扒雞也讓大伙分了。這無心的提醒倒使我想起凱歌的婚姻,也是他心血來潮時非傾吐不行的:“小孫是我前妻,跟我十一個春秋說走就走了,這之后三年,很偶然的一回機場碰面她居然說:‘我見到你跟見到路邊隨便誰都一樣’。”

我們互相看看,沒人愿意評論。

“一日夫妻百日恩哪!”凱歌又犯著老毛病,他喜歡感慨:“也難怪,我有我要干的事兒,一出去就是多少日子,身邊老有個男人纏著,烈女還怕磨郎,可是......”他沉吟片刻:“再怎么著也別傷人,這讓我想起小學老師的忠告:‘世界上最愚蠢的事情莫過于去相信人,因為人在他笑容、笑容可掬、老誠、老實八交的背后還隱藏著另一副嘴臉!’小學老師自有小學老師的偏見......”

還一次,凱歌得罪了組里的劇務(wù),劇務(wù)當著所有人的面破口大罵,連祖宗帶奶奶地卷,凱歌不動,一句句聽完最后說:“你到底給配合我們拍電影的孩子吃什么我不管,那是你的工作,反正是不能在大中午的時候一頓餅干打發(fā)人家!”劇務(wù)仍在不依不饒,一會兒的工夫講了不下30個理由,凱歌的背夾得很緊朝山下走, 來打飯的碗里空空的,也許正是如他形容前妻,才沒有去傷人或是心里揣著高貴,不愿同庸人 一般見識?但我總是記得:凱歌任西柏林電影節(jié)評委,為了中國影片,為了他的同班同學吳子牛,也為了《晚鐘》的命運,而從子牛的身世介紹起,那些洋評委聽著他感情色彩很濃的講話,都為之吸引,關(guān)鍵凱歌說到:“當年從10年“文革”過來,青年人都盼著趕緊抓回失去的青春,象我、田壯壯、謝小晶、趙丹的兒子趙勁都是所謂世家子弟,父母爹娘均是搞電影的,這在入學、學習期間和畢業(yè)分配問題上分明有著極大的方便,子牛不一樣,是憑自己的本事干考上的,而且于上學時克服著經(jīng)濟上的拮據(jù),并不去在乎身家地位平平而隨時可遭的冷眼。畢業(yè)以后更是堅定自己的藝術(shù)追求,始終鉆山溝、下農(nóng)村,僅幾年的光景就拍出了六七部優(yōu)秀的作品。”

跟著就如數(shù)家珍,把子牛所拍影片一一陳述。到了定獎的三天里,他通風報信,生怕子牛于等待、盼望與焦灼中再添什么新的不踏實。

自然,誰也不是說《晚鐘》的銀熊獎跟凱歌有什么直接關(guān)系,但最起碼的他沒有被路人指為“同室操戈”之輩。

《孩子王》在戛納電影節(jié),又有哪一個象凱歌在西柏林一樣說起過這般多的好話呢?

去法國,有我一生最難忘的時刻,當凱歌在美國聽說我沒資格去,又身單力薄不可能爭得這份權(quán)力,立即打電話來:“22個人組成代表團去法國絕不可以沒有謝園的名字,他為塑造‘孩子王’的形象,三個月沒洗澡,春節(jié)不過一個人守在景地上,如若他不去我自然也不能去!”

我象是25年沒落淚了,這一回卻形同婦人,我不是感慨那電話,而是感慨日月已經(jīng)交換到了今天,居然還能存住如此之希世的品格......這實質(zhì)已經(jīng)引出一個主題,也是我始終認定的:陳凱歌與《孩子王》,特別是他苦苦追求并追求得不徹底的東西,不過是一個遙遠的神話。

那是我剛到外景地,凱歌紅著眼睛說他的構(gòu)想。他要使大量畫面不動,表現(xiàn)出創(chuàng)作者是平靜地觀察世界,強調(diào)注入鏡頭的一切都應(yīng)“無為而無不為”,常常于畫面上出現(xiàn)的大片空白,象征著空靈和自在。他要告訴人們尋得內(nèi)心的安靜是最艱難的,他要倚著自己的感受勸說大家必須活得平和,要隨遇而安與世無爭,還反復(fù)申辨這絕不是封建士大夫階層的感時傷世。事實上,凱歌在不斷地畫餅充饑。

樣片由西安回來,他發(fā)現(xiàn)洗印效果極差, 便把十指全張開在空中揸著:“鄙人決計先斬后奏,這無疑是欺負我。我不就是外請導演嗎?通知廠里,以后的樣片不再送西安而直殺北京洗印,我只對藝術(shù)負責,經(jīng)濟隨誰去管!”

再一次,攝制組由西雙版納回到昆明,制片為了省錢而找到一家十分低檔的旅館,床單上什么都有。凱歌急了。他考慮大伙不容易,在下邊艱苦是沒有條件,這到了昆明怎么也得住個象樣的地方。歸總兩天的中轉(zhuǎn),加上以后各奔東西,他私自做主并以組中360元錢讓所有人美美吃了一頓。這下惱了制片,認定他的越俎代皰是屏晁蓋于一百單八將之外,明中暗里設(shè)下圈套,一使凱歌自付所用銀兩,二要所有“吃客”自己買機票走人,余下的房錢由補助費里扣除;凱歌勃然大怒,竟氣得十指亂抖,面如土色,問了我等“吃客”:“怎么辦?你們說怎么辦!”我見狀可憐趕緊抓住他的手,涼的幾乎象五根冰棍兒,臉上一掃昔日“你看那”的風彩,單薄的鼻翼下兩片緊護著牙的嘴,把那點強裝出來的從容也于剎那間沖得蕩然無存......

我一陣凄楚:玩道家面孔和莊禪那自然是狡猾人的手藝。凱歌,您單純了。

這道理很有些象《鋼鐵是怎樣煉成的》里的保爾?柯察金,可能沒有任何人不認作他是堅強的,他是自己的主人又是生活的強者,但不容易看到的是什么?是保爾?柯察金這個小布爾什維克身上有著濃重的“小布爾喬亞”情調(diào),在硝煙中,在監(jiān)獄里,在工地上,他不斷使自己堅強起來,但所有這些對于“堅強”的刻意追求,其實正是對纖敏情感柔弱氣質(zhì)的默認與克服......凱歌的內(nèi)心曾幾何時平和過。他怕對眼前身后的事是非功過于認知上太清醒,又擔心后人會重蹈復(fù)轍,在某種杞人憂天的幻覺里走上《孩子王》景地,實實在在為自己塑了一個空中樓閣。

要尋找凱歌的與世無爭,翻遍了我的記憶 也似乎只有一回。那是《孩子王》參加國際電影節(jié)比賽,是去戛納還是去西柏林;先是西柏林電影節(jié)主席看了片子覺得很好并電話告知正在美國以學者身份出訪的陳凱歌,讓他做好一切準備,只要導演本人和中國電影局同意《孩子王》參加比賽,大獎不敢保證,但總是一部可以得重獎的影片。凱歌當時興奮,不幾日卻不再問及此事。趕巧戛納電影節(jié)總代表亞戈布于西柏林電影節(jié)開幕的頭兩個月得知中國近年有部好電影,導演是第五代導演的頭把交椅,便也發(fā)邀請希望《孩子王》參加1988年在法國南部舉行的第41屆戛納電影節(jié)。國內(nèi)一些電影事業(yè)人員自覺得參加戛納好,因為它不僅是歐洲第一也是全世界最重要的電影節(jié)。電話問及凱歌,他并未深入分析便草草決定:去。這在當時是相當?shù)米锶说模靼亓蛛娪肮?jié)主席拒絕《孩子王》退出并幫中國人分析,《孩子王》不適合去戛納,戛納電影節(jié)在一定程度上既看藝術(shù)又重商業(yè),《孩子王》是不具備任何商業(yè)性的,所以很可能作為整個電影節(jié)的陪襯......可腦熱之時誰聽得進,誰又真為《孩子王》的命運揪心;失去西柏林機會后的短短三個月是戛納海濱的全線大倒灶。而且任何一個導演面對任何一次機會都本能地不遺余力。凱歌不一樣,他一不打探電影節(jié)的實際性質(zhì),二不盯緊出國拷貝,三在諸多細節(jié)問題上沒能想在結(jié)果的前頭。致使最不應(yīng)該出現(xiàn)的問題出現(xiàn)了,出國拷貝一塌糊涂,連基本的色彩還原都不對,總代表亞戈布十分驚訝地說:“我在戛納22年,這是所見參賽影片中最差的一副拷貝。”

臨了凱歌說什么:“從開拍那天就不順,在劫難逃,拍電影嘛首先是滿足自己。”

《孩子王》組的小道具耳朵貼著半導體等消息,當知道全過程后不無夸張地說:“在最緊要的關(guān)頭,凱歌把我們6個月的勞動和他十幾年的積累付之一炬。”

本是相當優(yōu)秀的影片,一時間里卻聲名狼藉。

這又勾起了另一件非常有趣的往事。在西雙版納拍戲,住在熱帶植物研究所的同仁們都是正當年的小伙子,幾個月下來個個憋得困獸猶斗,偶然一日中午,見棕櫚林中有位窈窕女子正在寫生,便找出各種理由朝人家那邊走,先是抓耳撓腮沒話找話,后就齊聲昧著良心夸她的畫兒好。其實至多是個業(yè)余美術(shù)愛好者。都因姿色勝于筆紙,大家才久久不愿散去,我一時不見凱歌,卻看他也朝這邊來了,便左右查找,忽然發(fā)現(xiàn)他站在小女子斜前方一個最好的角度,深沉著一張臉抹著胡子,眼晴不時小心地往這邊瞟,內(nèi)心動作異常清楚,我來個身高馬大又與眾不同,看你們這一幫人都不如我引人注意!卻不想那小女子埋頭作畫并跟周圍人有說有笑,顧不及看他那邊。過了好一會兒,凱歌累了,四下看看象是很沒趣這才哈下腰來隨了眾人,搭仙的頭幾句語無倫次不說,抓著膝頭的兩手還顯得特別緊張......

我們大家很開心,說凱歌是白居易的好學生,因為做起事來總記著他的詩:尤抱琵琶半遮面。

其實真理在什么地方?凱歌內(nèi)心世界永遠和現(xiàn)實對立的癥結(jié)在什么地方?道家思想沒有救得了《孩子王》,《孩子王》也沒能救了我們的根本原因在什么地方?說天論地,往往還就在于沒能記牢毛主席那句最通俗簡單的話上:掃帚不到,灰塵照例不會自己跑掉。

凱歌也崇拜主席,經(jīng)常向大家發(fā)問:“你們說主席的詩寫得有多帥,‘背負青天朝下看,都是人間城廓。’他在哪兒?‘橫空出世莽昆侖,閱盡人間春色。’他在哪兒?‘問蒼茫大地誰主沉浮?’也在哪兒——

……他在天上。”

“你看主席的身軀,高大魁梧,那么開闊的前額,那么從容的眼神。他生在湖南韶山?jīng)_,我去過韶山,可見的人大多矮小,極少看到或者說根本沒有同主席身形近似的人,你說怪不怪?加上主席又出生在萬惡的舊社會,光吃喝一項就比不了現(xiàn)代人,可他卻那么高大,這絕非偶然,我不是迷信,我絕對認為那是真龍?zhí)熳酉路?.....”

我們常常聽得很投入,但總覺聽完了以后沒有更多可琢磨的內(nèi)容,便發(fā)現(xiàn)凱歌盡說了些皮毛,他怎么就沒講毛主席為了他的理想,幾位親人喪生敵手;為了事業(yè)的成功,住在延安吃黑豆面,親自動手開荒;為了鞏固江山,毛岸英和37萬志愿軍的尸骨一齊埋在朝鮮,這似乎只是現(xiàn)象的一閃?

也是一回偶然,我重上《孩子王》景地,那情景相當悲涼,原在影片中出現(xiàn)的那條通天路,早被兩人多高的雜草淹沒,擠剩一條羊腸小道上滿是枯枝爛藤。我艱難地伸著雙臂走錯了再回來,終于眼前一亮,紅土,紅土還在, 這是三年多前一車車從五百公里外拉來的,我俯身抓了一把,干干的有煙起來,隨著極遠傳過的馬幫鈴響,我喃喃地念:故人已乘黃鶴去,此地連黃鶴樓都沒了,僅立于山邊的那棵枯樹,被白蟻吃得瘦骨嶙峋,它冷冷地一動不動......

我忽然想:凱歌,你的路還遠沒有走完。

這里的山民依然刀耕火種,依然胡亂伐樹,“呼嚕嚕”地吸著他們的水煙;這里的孩子,家里窮的,依然光了腳提著鞋走五里山路到學校門口再穿上。一個參加過當年《孩子王》的拍攝的大齡學生,娶了堂妹作老婆,三年里生了三個孩子,我去家一看,個個鼻歪眼斜......我望著遠處,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)沒人愿意走這條原來是紅的山路了,便也匆匆走下來。幸得安慰的是,早年看護《孩子王》景地的那個小賈,小時候得過大腦炎,家里大人看他一事無成,就給他起名:賈不成,只有他還常去景地,常在山頂瞇著眼看天,嘴還象當初那樣叨念:“天是哪樣?天是藍藍的一條線......”

凱歌去美國,說是一年卻三載不歸,臨走時對記者說:“我將寫一篇十萬宇的文章闡明《孩子王》。”

文章呢?我沒有見到。

《孩子王》于戛納失利,凱歌激動:“不廢江河萬古流。”

新作品呢?!

凱歌的母親,令堂大人于病逝前一聲聲呼喚凱歌的小名:“鴿子、鴿子回來了。”因他在 1988年7月出國時講:“媽,我年底一定回來。”好,你說年底回來,那我就從8月臥床食宿不能自理一直等你,中間死而復(fù)生多次,最后等到]988年12月31日晨才凄然一死。

凱歌終沒能回來!

這絕無半點言凱歌不孝的意思,但又終歸擋不住那個橫在中間的道理。

到你陳凱歌桑榆暮景之年,你是要英格瑪·伯格曼的38部影片,還是要你那嘴子利落卻也抵不過三流翻譯的英語呢?

活著就該信守活著的原則,它有如衛(wèi)星進入軌道的計算一樣嚴格。人們站在梵蒂岡圣彼得大教堂面前,米開郎基羅就是頂天立地;人們進入盧浮宮,從普桑到庫爾貝的250年就是輝煌燦爛永載史冊;人們聽到莫扎特、貝多芬、肖斯塔克維奇的音樂......人們看了《阿拉伯的勞倫斯》、《桂河大橋》、《日瓦格醫(yī)生》,大衛(wèi)?里恩的名宇就響遍全世界!

凱歌,你不是也不該是多余的人生。

“不要怕走路,不要怕家里的壇壇罐罐給別人打爛。”凱歌,你也不要怕貧窮,不耍耐不住貧窮,拍電影的跟小說家大多是一種職業(yè),— 個意思。古人早有高見:“文人不幸而為小說家,蓋小說家者,大都窮年兀兀,富于才而嗇于遇。其生平所歷之境,尤必坎坷困塞,不遂其志。于是發(fā)其牢騷,吐其郁勃,為憤世嫉俗之言,與天地造物抗。愈抗愈窮,愈窮而愈工。此固凡為小說家者必經(jīng)之軌道也。所以快讀者之心者在此,而招世人之忌者亦在此,其不幸為何如。然而文字有靈,不脛而走。一篇傳誦,婦稚皆知。君子疾沒世而名不稱者,小說家可無憾焉。是又小說家之幸也。”

1987年3月15日,攝制組撤到思茅,眼看就要分道揚鐮的大家在一切喝酒,美工突然破門而進,青著半邊臉說街上有人無端擊了他一掌,凱歌立時站起:“在哪兒?”

我們一行九人上了街,凱歌邁著里八字打頭,胡子仍很倔地朝前撅著,那形象今天想起來,怎樣恭維,也不過是一介武夫。

走至黑處,美工指向墻角大聲喊叫,眾人也就沖了過去,見三個小伙子箭一樣竄出并朝身后小胡同猛跑,凱歌哪里肯舍,催眾人跟上的同時自己已經(jīng)消失在洞穴里,我膽小加上眼神兒不好跑在倒數(shù)第二個,隨跑隨覺腿軟,別是《三國演義》中的引兵之計吧?說時遲,那時快,只聽一聲頓喝,小胡同里竟殺出三十余人,有提斧有拎刀有操凳有握棍,轉(zhuǎn)念之間,空中已有瓦片飛來,我沒等叫出聲先就跑了,自然是頭一個,當撞進賓館潛入廁所的時候,街上已是一片寂靜。

我只覺眼前一陣金星,扶了扶眼鏡又鬼使神差地沖出去,沖上街,沿著逃回來的路往前跑,猛丁從側(cè)面的巷子里走出一隊人,領(lǐng)頭的是陳凱歌。

他眼腫著,鼻里淌著血,象個身有利器的莊稼人,直著脖子走。那時候,正面有顆子彈打過來他也根本不會躲,我垂了頭耐著心,聽腳下一聲聲鞋響,我看天將大白,便于懷中摸著那桿纏著膠布的鋼筆。

一切都逝去了,一切都經(jīng)過濾,思茅也早把你陳凱歌是誰忘得一干二凈。

你留給那街巷,留給那黑胡同的唯一禮品:是勇氣。意大利導演貝托盧奇繼《巴黎最后的探戈》后,十五年倒運,最后卻以《末代皇帝》奪了七項奧斯卡大獎。

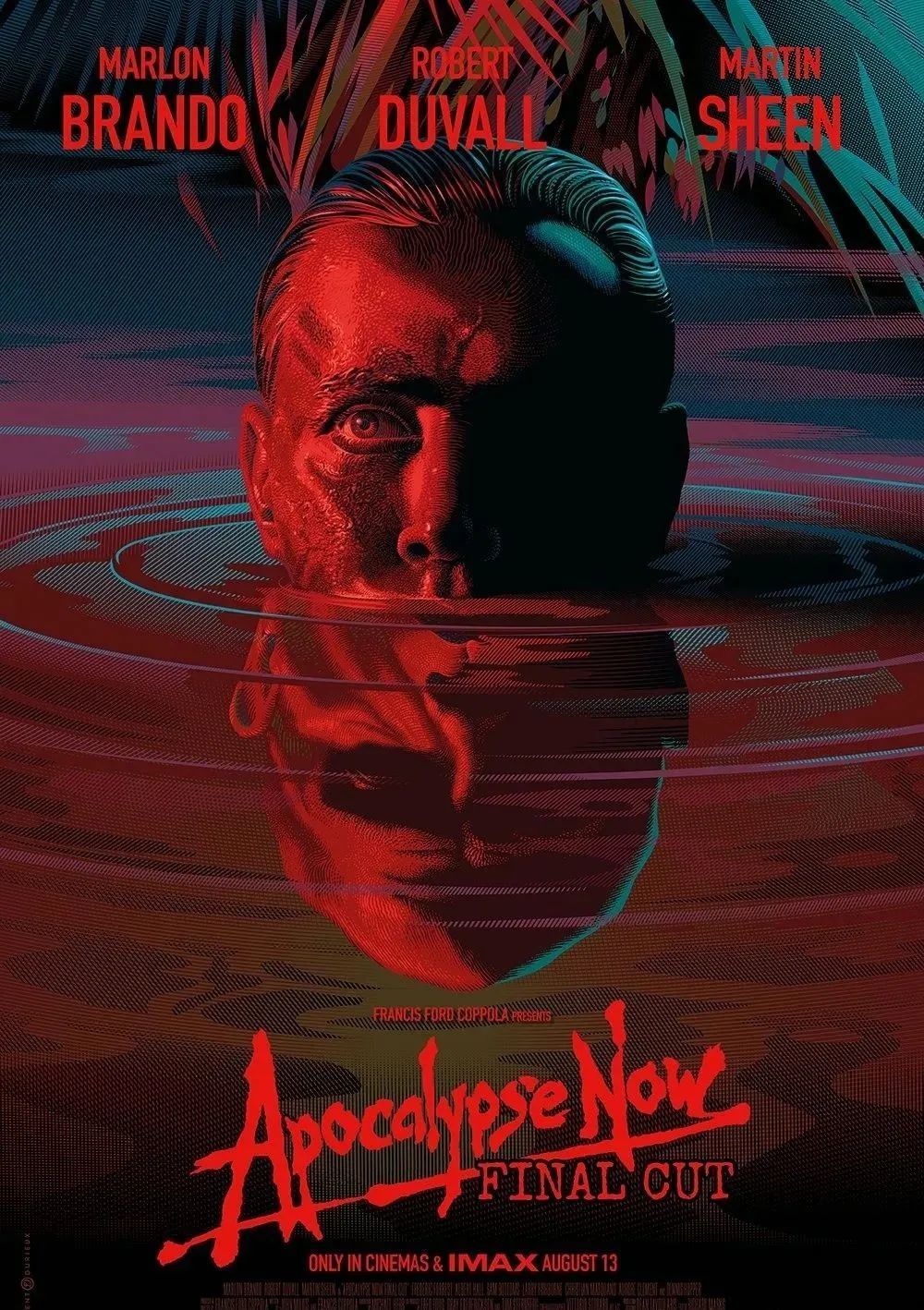

被世界影壇稱作怪杰的美國導演科波拉在拍劃時代影片《現(xiàn)代啟示錄》時,一場100多萬美元搭成的景,在肆虐的臺風下化為烏有,但歷史卻永遠留下了科波拉所注釋的越南戰(zhàn)爭。

英雄自古善敗,善敗者不死!

你我法國的激動,也絕不該是今天別人茶余酒后的幽默......

......

戛納,天海一色。為了沐浴也為引來影商導演注意的妙齡女郎赤著上身堂而皇之地走來走去;沙子泛著金色,3架飛了十幾天的廣吿飛機,仍不知疲倦地拖著長長的彩帶由西向東又由南向北;岸上是些宴安鴆毒的浪人。凱歌仰著臉,地中海的風把他的胡子吹得微微在抖,太陽也不似西雙版納的溫柔。我忽然想起 《孩子王》中的段落:“學了很多字卻不知生活是什么,什么是生活呢?就是活著,活著就得吃,就得喝,所以,這個活字,左邊是三點水,右邊是個舌頭。”

凱歌回了臉,我回了頭,并再也不曾相見。

注:此文寫于1990年春,如今發(fā)表已是兩年之后。其間,凱歌又拍了《邊走邊唱》、《霸王別姬》,再次名噪一時。故以上文字,權(quán)且當作“閑談”一讀。文/ 謝園原標題《他叫陳凱歌》(原載于1993年第一期《當代電影》)

聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

文 來源/導演幫(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/sIRVhSOVRvfnmqULuOrarQ

內(nèi)容由作者原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明來源,附以原文鏈接

http://www.jgug.cn/news/7354.html全部評論

分享到微信朋友圈

表情

添加圖片

發(fā)表評論