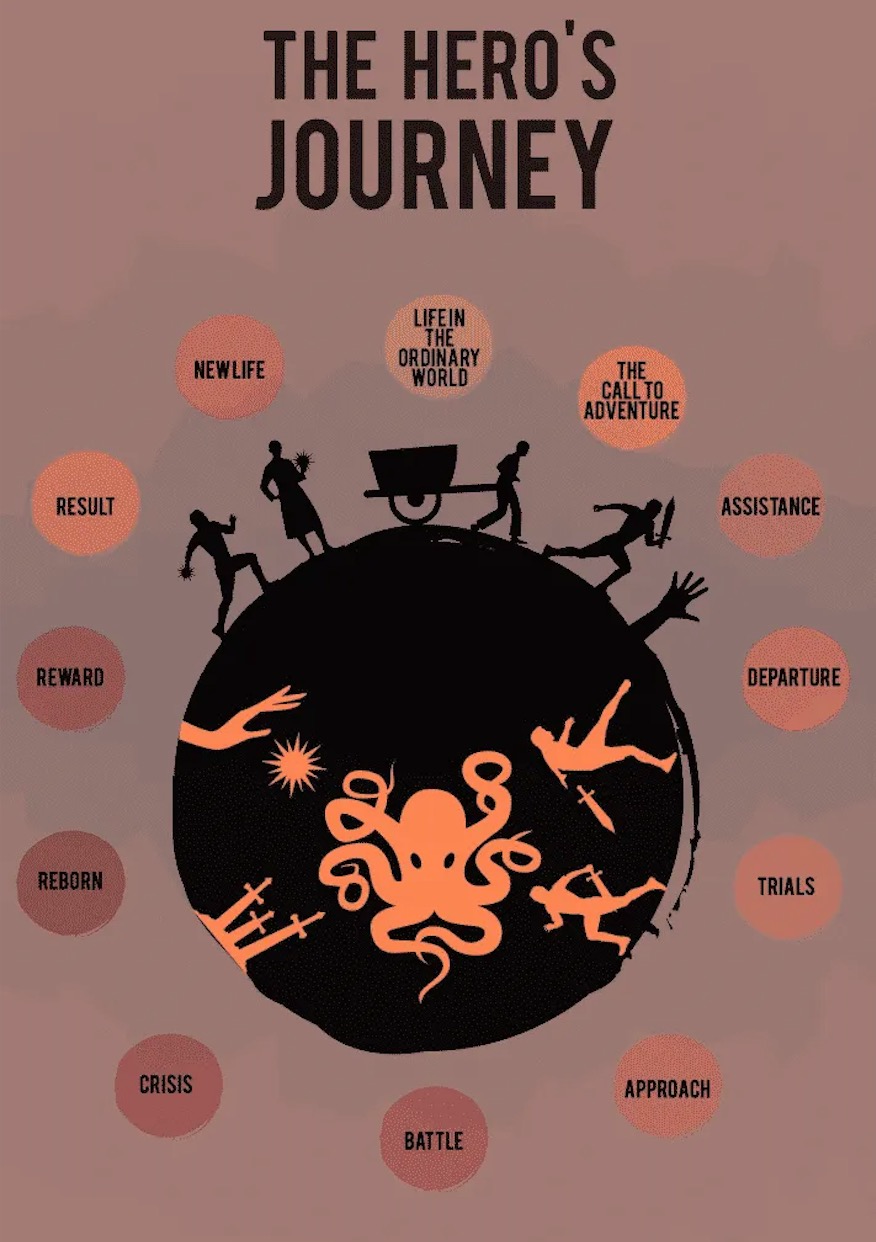

盡管距離前作的上映已經過去了整整四年,但是關于《神奇動物在哪里:鄧布利多之謎》的話題和爭議卻好像從不曾淡出人們的視線,銀幕之外的大戲每天都在社交媒體上演。本系列主演之一,格林德沃的扮演者約翰尼·德普此前因被前妻指控家暴而深陷丑聞,在起訴《太陽報》誹謗敗訴后,華納于2020年11月5日向倫敦片場發布了德普將退出拍攝的通知,7日,德普在Instagram上證實了這一消息,26日,華納宣布由麥斯·米科爾森接替飾演格林德沃一角。主要演員的變動難免會對系列電影的連貫性產生影響,也將許多場外因素納入了觀眾對于影片的接受過程中。就在影片上映前,另一個主要角色克雷登斯的扮演者埃茲拉·米勒因妨礙治安在夏威夷被捕,華納叫停了與他的后續合作,讓粉絲不禁為神奇動物系列的未來捏一把汗。與此同時,作為魔法世界的締造者和系列電影的編劇,羅琳本人近年來也因為一系列有爭議的針對跨性別者的言論,在社交媒體上受到批評和攻擊。電影再也不只是銀幕上的兩小時,主創的一言一行,出品方的一舉一動,都被觀眾舉著放大鏡觀察,在觀眾走進影院前,《神奇動物在哪里》就已經被預設了太多立場和原罪。除了主創人員帶來的波折,電影一度因為疫情推遲制作發行。一面是疫情給全球院線帶來的巨大沖擊,另一面是演員變動造成的制作成本的增加,相比于系列前兩部作品,此作面臨了更大的困難和壓力。至于哈利·波特這個超級IP,從1997年小說第一部出版至今走過了25年,它最初的一批讀者已經從兒童步入成年,并且早已超出英國本土遍布世界各地,龐大的粉絲群體為衍生作品神奇動物系列提供了流量和熱度的基本盤,但同時也讓華納和羅琳在面對作品復雜的受眾群體時難以找準自身的定位。那么倍增的壓力和關注之下的《鄧布利多之謎》交出了一份怎樣的答卷呢?根據貓眼電影平臺的數據,《神奇動物3》在上映的首周末累計綜合票房達到了6271.5萬,豆瓣4萬人評分6.3。就國內而言,本作目前的口碑浮動在及格線上下,貢獻了哈利·波特全系列史上最低評分,票房也和第一部四天破三億的紀錄越差越遠。盡管影片目前還沒有在北美院線正式上映,但從現有評論文章看,這也是一部令人失望的作品 ,Indie Wire 網站評價本作:掉入了和前作相同的陷阱中,笨拙又混亂地混合了成人主題和兒童幻想,過多的次要情節,過多的人物,每個轉折點上粗暴的風格轉換更加大了理解的難度。情節的瑣碎和混亂是神奇動物系列自第二部以來被詬病最多的問題,本作依然延續,而一個更加突出的轉變是主創團隊對觀眾幾近諂媚的討好姿態——既然受眾廣泛又復雜,那就將影片的120分鐘拆分成若干片段,竭盡每一幀的可能去吸引和服務一類群體。這種轉變是以犧牲劇作的邏輯、人物的完整性、系列電影風格的統一和連貫為代價的,看上去很像是電影藝術的一面在商業面前的全面潰敗。我們會看到為了照顧此前不熟悉哈利·波特系列的新觀眾,《神奇動物3》選擇了好萊塢最主流和常見的“英雄之旅”的故事模式,并且通過臺詞一遍又一遍地向觀眾介紹出場人物、解釋魔法設定、交代劇情進展,這在前兩部是幾乎不存在的。劇作家克里斯托弗·沃格勒在《作家之旅》一書中總結了“英雄之旅”的故事模型,大致為“平凡的世界—冒險的召喚—挑戰—進入新世界—終極考驗—轉變—返回”,《哈利·波特》原著小說也符合這個模式。《神奇動物3》大體符合這一模型,只是不同階段的“英雄/主角”并不一致,導致了觀眾會困惑這個系列的主角到底是誰。而針對哈迷們,影片也準備了一籮筐的情懷梗:霍格沃茨城堡、學院、魁地奇、霍格莫德村、鄧布利多的禮物、7個箱子、“Always”(其實有些梗在它的語境中出現真的有點強行)。至于GGAD的CP粉就更不必多言了,不知道有多少以拔叔形象為原型的同人文已經在路上了。疫情下久不進影院的觀眾也會看到精彩的魔法奇觀和視效場面,既有奇幻的、兒童的、輕松的神奇動物,也有現實的、成人的、恐怖的政治隱喻。我們還會看到面向中國市場的麒麟、候選人劉洮和在桂林的取景,和代表著女性力量和少數族裔的魔咒學教授希克斯和女性候選人桑托斯。同樣是碎和散,《格林德沃之罪》的問題在于——以小說和文字見長的羅琳在進入電影語言時,難以自如和流暢地將復雜的世界觀鋪陳,同時兼顧到普通觀眾的觀影體驗。而《鄧布利多之謎》的問題則在于——它就是一個為不同群體準備的文化符號大拼盤,只要量足夠多觀眾就會暫時忘記其實它們不兼容。體現在觀眾反饋上則是,第二部的觀眾中粉絲還算是滿意和期待續作的,普通觀眾則一頭霧水、不知所云,到了第三部不論你抱著怎樣的期待進入影院,出來時則大概率是是一邊覺得“我到底看了個啥?”一邊又覺得“好像還挺高興的”。這種超出觀眾預期的傾倒,帶來的好處是盡管《神奇動物3》作為一部電影很多地方其實是不及格的,但總有觀眾會因為某種滿足感而忽視其他缺陷,最終給出一個中上的評價。至于這種套路究竟能走多遠,又會給這個IP的未來帶來怎樣的影響,還需畫一個問號。“J.K.羅琳就是個寫書的,她懂什么哈利·波特!”這句話原本是國內網友用來調侃魔法世界“去羅琳化”的現象,但它同時也生動地描繪了在今天的流行文化中,即便是原作者也無法完整地擁有自己的作品的事實。好萊塢的大制片廠制度、社交媒體上的輿論風向、哈利波特IP創造的巨大商業價值都正在從這位魔法媽媽的手上搶奪她的孩子,從神奇動物系列和羅琳本人的遭遇來看,原作、編劇、導演、主演都不再能被稱作是作品的核心,而全部只是這條文化工業流水線上隨時可以被取下和替換的小小零部件。2019年10月,馬丁·斯科塞斯在接受《帝國》雜志采訪時表示:“漫威電影(movie)不是電影(cinema),更像是主題樂園。”這一評價在好萊塢電影從業者間引發了爭論,隨后他又在《紐約時報》上發表文章解釋了自己的擔憂,他認為目前的電影行業存在兩塊領地,一種是全球性的視聽娛樂產品,另一種是電影(cinema)。他的擔憂是前者憑借經濟上的主導地位邊緣化甚至貶低后者的存在。如今的神奇動物系列無疑是主題公園電影的典型代表了,或許也只有好萊塢成熟的IP開發與運營模式才能支持起制作這類影片的高昂費用和高風險性,真正的神奇魔法是大制片廠如何通過超級IP吸引全球的觀眾和粉絲源源不斷地為電影買單。電影產業專家愛德華·愛潑斯坦形象地描述了今天的制片廠:“當代片廠所做的主要是在四處收錢——以他們手中的一筆筆知識產權,向各方收取使用費,再將收到的錢分給該筆知識產權關系到的各方,如創造、開發、投資等等。”在發行階段,為了將IP價值最大化,好萊塢發展出了擴窗模式,針對不同消費者的意愿和習慣,利用價格和發行間隔期進行調控,從每個觀眾的消費中窮盡剩余價值。而在發行過后,衍生產業鏈會發揮更重要的作用,好萊塢高管馬丁·戴爾指出:“電影工業的真正價值不在于影片本身能產生多少利潤,而在于它為企業與其他領域合作提供多少機會。這些領域包括電視產品、主題公園、日用消費品、原聲帶、書籍、電腦游戲和互動娛樂。所有這些都降低了成本和風險,而增加了收入。電影為這個魔術般的王國提供了鑰匙。”目前,《哈利波特》小說已經被翻譯成80多種語言,在超過200個國家和地區發行,全球銷量超過5億冊,8部系列電影全球總票房78億,位列世界第三。每年都會有不同的媒體和機構重新對哈利·波特這個IP的商業價值進行評估,可以肯定的是,它是目前全球最賺錢的幾個超級IP之一。在國內,北京環球影城主題樂園去年正式開園,開園首日僅1分鐘當日票全部售罄。網易和華納聯合打造的手游《哈利·波特:魔法覺醒》9月9日公測,首日下載量達到了429791次。所以無論《鄧布利多之謎》最終將收獲怎樣的全球票房成績,觀眾對它的評價是成功還是失敗,都不會妨礙新的設定集、新的原聲帶、新的魔杖周邊、和即將發行的《霍格沃茨:遺產》在未來迅速占據全世界各地的貨架。我們不得不承認的是,那本小時候擺在床頭的溫馨童書,如今已然成長為了一個面目不清、利益糾葛的龐然大物。所以《鄧布利多之謎》幼稚和兒戲的情節之下,是今天的流行文化產業強大而詭異的吞吐能力,童年與回憶、現實與苦難、政治與反抗、愛與死亡,關于我們感情和創造的一切都可以被它吸納,最終吐出琳瑯滿目、閃閃發光的消費品。多比之死:多比是家養小精靈,不是任何一種為了政治正確設計的身份,但從這個形象上我們能感受到一種共通的情感,和一份愿意為了不同種族的自由和解放而戰斗的勇氣。如果被問到,在《哈利·波特》還只是圖書的時候,它最觸動你的點是什么,可能所有哈迷都會同意的是貫穿系列始終的愛與死亡的傷痛。令人難以忘懷的是我們心愛的角色死亡的時刻,對于當時還是小學生的我而言,我正是從小天狼星、鄧布利多、多比、弗雷德的死亡中第一次接受了生命教育。時至今日,即便僅僅只是提起幾個名字,讀者也會回想起那些由戰爭和殺戮帶來的創傷感受,也會體會到愛不是一句口號,而是一份沉重無比的責任。這正是小說當初觸動我們的原因。再看看今天的《神奇動物3》吧,也許那個在懸崖下揮舞著觸手、沒有面貌的怪獸恰好構成了一個關于流行文化和當代生活的隱喻。我們不明不白地被困在了洞穴里,身邊是沒有名字的陌生人,他們不知道為什么,也不知道被誰奪走了生命,我們則在旁邊扭著胯跳舞。羅琳在哈利·波特和神奇動物系列都有關于二戰歷史、納粹、法西斯主義的映射,也有意在電影中營造政治驚悚片的氛圍。但哈利·波特小說的合理之處在于它有在著意表現死亡和戰爭的悲劇性,而電影對死亡和暴力的娛樂化則完全消解了歷史和它裝模作樣的成人主題。

影片以雅各布和奎妮的婚禮結尾,這個大團圓結局其實并不合理,因為在前作中二人迫于社會和法律無法自由戀愛結婚,也正是因為這個原因,奎妮才被格林德沃的陣營吸引。奎妮的順利回歸,社會層面的壓力完全隱身,預示著這個系列再也無法嚴肅地向我們講述反抗與離別的故事了。還有一個有趣的現象是魔法世界傳播媒介的變遷,神奇動物系列的時間線在哈利·波特系列之前,但是伏地魔控制輿論的手段主要還是報紙和廣播,羅琳在小說中借《預言家日報》和記者麗塔的形象批判了當時的主流媒體,而格林德沃的政治宣傳則已經用上了全球直播的手段。或許電影最后的那場政治表演才是今天真正的政治驚悚,格林德沃所謂的 For the Greater Good 不需要有內容,不需要有主張,不需要有規劃,不需要有制度,他需要的只是一場演出。而那些直播前的巫師們好像時時刻刻關注和參與著民主政治,但實際上對于一場即將波及到每個人的戰爭,他們所能做的只是點燃不同顏色的煙花然后開始狂歡。這也是流行文化和網絡媒體帶給我們的生活了,我們能做的好像也只是清醒地認識著,悲哀地承受著,然后再快樂地消費著。回到電影本身,不清不楚地看完了電影講述的故事,走出影院的我們好像也都在雞同鴨講地談論著電影。觀眾各有各的期待,影評人各有各的視角。當觀眾買票來看《神奇動物3》這樣一部大IP、大制作、明星云集的“好萊塢大片”時,有的人想看經費燃燒的特效,有的人想看系列宇宙的世界觀擴充,有的人只想看CP發糖,當然也有很多觀眾單純沖著哈利·波特的名氣而來。新觀眾坐在影院里搞不明白旁邊的粉絲為什么忽然開始激動,走出影院后翻翻評論,不明白這么無聊的電影為什么每個人都能頭頭是道地談上許多。粉絲中有人憤怒,有人失望,有人磕到了。但是看完電影,回到熟悉的社交媒體上,每個人總能找到自己最適應的語境和最有共鳴的人來分享這部電影,評論、吐槽、考證溯源、寫同人文、買新周邊,對于觀眾而言《神奇動物3》的價值也不在于兩小時的影片本身,而在于它為一系列后續的網絡活動提供了多少可能。電影只是一把鑰匙,真正的魔法世界在影院外的商店和社交網絡上。以IP的模式進入市場的電影不能也不必面對整個公眾,在對電影受眾進行細分的基礎上,它割裂了社會的共同經驗和公共情感。博士論文《電影、城市與公共性》中指出:一方面人們可以通過各種渠道觀賞到不同風格、不同國家、不同意識形態的電影;另一方面,由于失去了“共同的”觀賞對象,他們也被這“一己的”觀賞經驗所局限,有可能與別人分享的信息與情感以及從別人那里得到反饋的機會都大大減少。正如阿倫特指出,“人們變得完全私人化了,他們不再能夠看見和聽見他人,也不再能夠為他人看見和聽見。他們被鎖閉在一己的個別體驗和主觀性之中,即使同一種體驗被無數次地增值,它也仍然是一己的個別經驗。”影迷喜歡用“影院是公共空間”這句話來捍衛電影和影院不可替代的獨特價值,但是面對社交媒體發展到今天,影片內容和發行方式都越來越個性化的現實,走入影院的我們未嘗不是走入了新的信息繭房,捍衛了影院的物理空間真的能夠捍衛公共空間嗎?面對《鄧布利多之謎》這樣的電影,即便坐在影院中,你敢確定你和旁邊的觀眾看到的是同一部電影嗎?也許《神奇動物在哪里:鄧布利多之謎》中那個真正的那個謎題,正是不同的人看到的不同秘密。觀眾正如影片中的角色一樣——沒有人可以知曉事情的全貌,每個人都只能看到他被允許看到的。我們都各自拎著自己的箱子,一頭霧水又興致勃勃地度過了兩個小時的時間,手中的箱子究竟是不是空的我們并不知道,別人的箱子里裝著什么,我想我們也不會在意。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表牛片立場。轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

作者:方圓

編輯:雅婷

來源:北方公園NorthPark (ID:northpark2018)

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MTc4NTc5Nw==&mid=2247496767&idx=1&sn=82565971dc5598053dbddc43de23844e&chksm=eba15095dcd6d98348fbb14b4b6118c2f2f49942e18e97535d7cc34703274b5f348939ca2bf6#rd

表情

添加圖片

發表評論