上映一周后,在近3萬人的打分下,《第一爐香》的豆瓣評分為5.5,這在導演許鞍華的作品中實在算不得一個好成績。

2020年,許鞍華獲得了威尼斯電影節授予的「終身成就金獅獎」,成為全球首位獲得該獎項的女導演。在此之前,她已經六度獲得香港電影金像獎最佳導演,三次獲得金馬獎最佳導演。

人們訝異,一位曾經拍過《桃姐》《女人,四十》《投奔怒海》的導演,為什么會在面對張愛玲的時候,將《第一爐香》拍出同人文版本「第一爐鋼」的效果。

豆瓣截圖

對于這些爭議,許鞍華都知道,但她并不為自己辯駁。「我明白的,我自己覺得我最好不要去捍衛自己,給原因說很多話。因為我覺得其實最重要的都是看電影、看完電影的感受」。

然而,當我們回溯許鞍華的人生過往與電影創作歷程,卻會發覺,這樣的結果似乎并不令人意外。

如果將生活比喻成河流,許鞍華要做的是從容地走進去,和緩地呈現那些原本尖銳、激烈的矛盾,讓它們靜靜流入生活本身。她堅信日常生活能夠收納一切痛苦、悲傷與掙扎,她關注邊緣群體,弱勢階層,在電影中探尋人生的意義,也常常在溫情中注入一絲悲憫。

這是人們喜愛許鞍華的原因,但或許也注定著,她無法走入張愛玲的世界。

01.

「奇葩」,也是「奇跡」

許鞍華常常只戴一只耳環,戴在左耳上,但工作的時候基本不戴。她走路很快,在山里也能健步如飛,腳踩一雙沾滿泥的靴子,彎腰探尋荒廢已久的老屋,她擔心,「這些村子拍完就沒了」。

在以許鞍華為主角的紀錄片《好好拍電影》中,她經常表現出一種與地位不相稱的緊迫感——擔心香港的傳統景象再不記錄就會消失,擔心拍完一部電影之后因為票房太差,沒有人找自己拍下一部,擔心自己已經74歲了,不再有拍電影的機會。

這樣的擔心不無道理。開始拍攝電影以來,許鞍華一直處在平衡個人創作與商業訴求的掙扎之中,因為她所關心的題材從來不是「賣座」的。

《好好拍電影》

80年代,她所拍攝的《胡越的故事》和《投奔怒海》描摹的是逃亡香港的越南難民的真實生活,人人以為越南統一后一切向好,只有她看到了祥和背后普通人的困境與憂患。

90年代,她力排眾議拍攝《千言萬語》,主角是一個社會活動家,在角落堅持著毫無希望的信念。她甚至找不到愿意接這部戲的編劇,嚴浩和羅啟銳看過劇本后,求許鞍華別拍,理由是「誰愿意看一個失敗者」。

同一時期,她還關注中年人的況遇,分別拍下《女人,四十》與《男人四十》,在以警匪、動作片為主要議題的香港商業電影中間,幾乎是異類般的探討著庸碌中年人的家庭生活。

《女人,四十》

導演關錦鵬說,許鞍華曾對他講,她會把每一部正在拍的電影當作最后一部,「不是拍完會死,而是可能沒人投資下一部。」

這實在是當時「盡皆過火,盡皆癲狂」的香港,很少有的憂慮。

上世紀80年代中期,經濟的快速發展推動著香港電影進入黃金發展階段,吳宇森的《英雄本色》開啟了香港英雄片的熱潮,男性情誼開始成為主要刻畫對象,徐克的《青蛇》與《笑傲江湖之東方不敗》則呈現出一種獨特的武俠美學。

這一時期香港電影的創作力是空前高漲的,人們享受著江湖中快意恩仇的爽感,也享受著光明與黑暗之間,主人公在義氣、良心與愛情的角力中互相拉扯。在那時,凸顯暴力、動作、男性氣質的電影幾乎是票房保證。

與之相比,許鞍華則顯得「格格不入」,她像一杯溫開水,在沸騰著的香港電影市場中,始終保持著自己的關懷溫度。她不關注槍林彈雨,也不在意兄弟鬩墻,她更關心在生活中隨處可見的普通人,要如何在時代的縫隙中活下去。

這造成了許鞍華與香港電影發展的永恒錯位。香港電影最蓬勃的時候是她人生最失意的低谷期,而香港電影開始沒落,她所重視的部分卻反而洗盡鉛華,逐漸露出隱藏在浮華商業背后的厚重——當激烈褪去,剩下的唯有細水流深的日常。

在紀錄片中,導演陳果總結道,「綜合她這十年的電影,她都是走一種人文精神多一點的路線。這種路線在香港是很迂回的,香港其實很難拍這類電影。

所以鞍堅持到現在,不止說是奇葩,更可以說是奇跡」。

02.

愈親的愈遠,愈遠的愈親

許鞍華也不是一開始就成為「奇跡」。

許鞍華1947年出生在遼寧鞍山,「鞍」即取自于此。她的父親是國民黨文書,母親是日本人,兩個月大的時候她就被送往澳門的祖父母家,再到與父母一起在香港生活,已經是五歲時候的事。

對她來說,「故鄉」的概念很奇怪,「因為你說故鄉,就表示你現在不在故鄉,說明你是一個移民」。

《好好拍電影》

而「母親」的概念同樣復雜。在許鞍華的記憶里,母親不常常講話,但卻嚴厲,小時候過年,許鞍華即便生病,也會被要求穿著新衣服在大廳里坐好。

直到16歲,她才知道母親是日本人,當初因為來東北看望哥哥認識了父親,歷史的原因又讓她留在這里,故鄉成了最遠的那一端。

在紀錄片《去日苦多》中,許鞍華將她十幾歲時與母親的關系概括為「曖昧」。母親不太懂中文,生活習慣與其他家人不一樣。出于安全的考量,祖父母禁止母親在家中講日語。母親與許鞍華的交流很少,她幾乎從來不知道母親在想什么。

與母親的關系構成了許鞍華最初關于身份認同問題的思考,而身份認同和故鄉根系也成為她日后電影的母題之一。

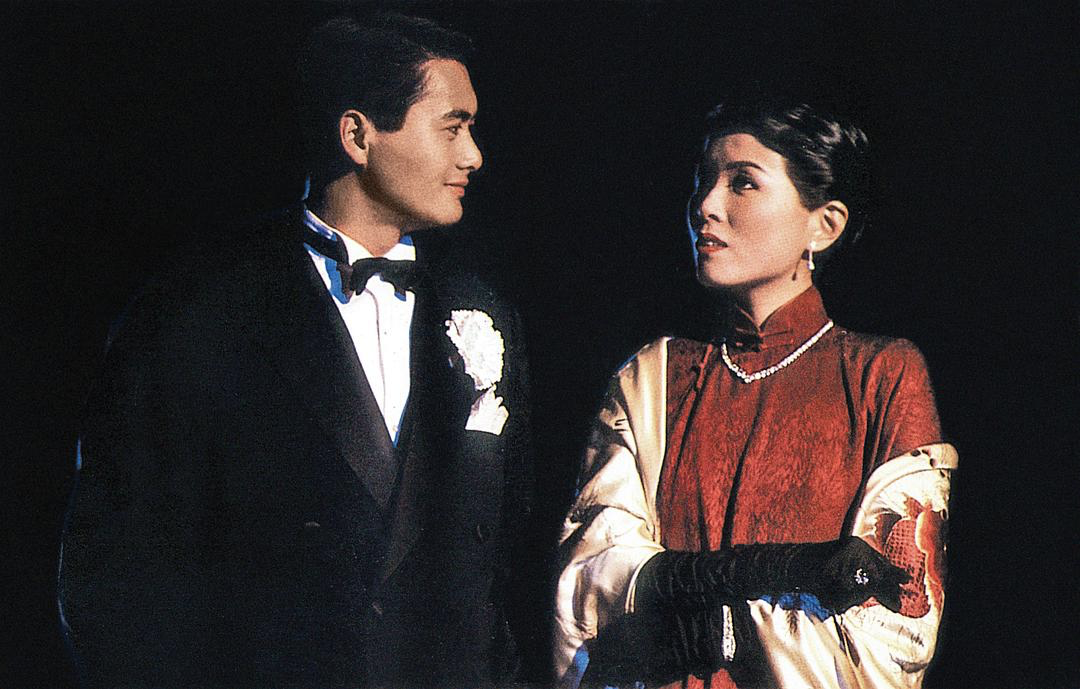

《客途秋恨》中,張曼玉扮演的女兒在留學回來后,第一次陪母親回日本省親,彼時父親已經死去,影片的最后,母親坐在海岸邊,對女兒說,「愈親的愈遠,愈遠的愈親」。

《客途秋恨》

女兒聽完緊緊地抱住母親,才發覺這次旅程的目的遠不止促成母女之間的和解,更在于幫助個人重新找到關于自我的身份。

離開故鄉之后,人會思念它,終于回來時,卻發現自己已經回不去了,這是一種無可奈何的錯位。但盡管如此,總有些人和事會留下,組成新的聯結與歸屬。

在現實中,母親雖然嚴厲,卻在許鞍華的成長道路上始終給予著支持,要許鞍華「無論多困難都要讀書」。

同樣的堅持也表現在父親與祖父母身上。小時候在祖父母家時,祖父會教許鞍華背誦唐詩,這為她的文學修養打下了良好的基礎。祖母則會在送許鞍華上學之后站在窗外再看她一會兒,防止她哭鬧。

回到香港后,許鞍華一家住在北角,這里市井氣息濃厚,每周末他們都會去電影院看電影。

許鞍華也喜歡看小說。讀小學時,鄰居是作家亦舒,比許鞍華「早熟」,常常推薦小說給她讀,在這個時期,許鞍華讀完了《射雕英雄傳》《書劍恩仇錄》,看老舍、魯迅、冰心,也讀了《西游記》和《紅樓夢》。

人文思索融入日常生活,日常生活又融入無根漂泊的時代困惑。

在后來的采訪中,她認為北角的生活經歷很寶貴,在那里,她開始認識世界,認識周圍一個個真切的人,也開始認識電影,探尋「平凡生活的詩意」,不斷思索著那些宏大卻可能落在每個個體身上的課題。

03.

緩慢地流入生活的河流

許鞍華的低谷期,始于1984年的《傾城之戀》。這是第一部根據張愛玲小說改編的電影。

在《許鞍華說許鞍華》中,她曾描述自己被吸引的原因:「我覺得很驚訝,為什么這個作家可以寫到我所知道的香港呢?因為我小時候,華洋雜處,很多外國人,包括印度人,但我看的香港小說就沒提過,她寫的又特別好看,文筆有感受。」

這幾乎成為一種預言,「郁郁蒼蒼的身世之感」注定會捕獲許鞍華,然而她更關注的背景、環境與日常,卻讓她難以拍出好的效果。

在今天看來,失敗的原因,與《第一爐香》仍是相似的,過于重視背景的鋪墊,但對人物心理刻畫不夠。而張愛玲小說的精髓恰在于主人公糾結、算計的心理過程,在于人與人之間看不真切卻真實糾葛的你來我往。

《傾城之戀》

結束這段長達十年的創作低谷期的,則是《女人,四十》。這部影片一舉獲得了第15屆香港金像獎最佳影片、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本、最佳導演五項大獎,成為金像獎成立以來第一部大滿貫電影。

電影本身講的故事幾乎是完全日常化的,它關切了常見卻被忽略的議題。蕭芳芳飾演的女主角人到中年,已是公司高管,但面臨著很大的家庭壓力,夾在老人和小孩之間,苦不堪言。直到公公患上阿茲海默綜合征,將問題徹底暴露出來。

雖然影片對女性處境和老年人的養老問題均點到為止,但當觀眾看到公公誤將漫天飛舞的花瓣看作南方少見的飛雪,又在結尾處,半是告別地對兒媳說,「人生,是很過癮的」。

那一刻,你真的愿意相信哪怕現實一地雞毛,也仍然有著「日日是好日」的可能與希望。

《女人,四十》

《女人,四十》讓許鞍華找到了適合自己的路,她開始真正能夠注視日常,并挖掘出其中沉重又平靜的部分,緩慢地將所有曖昧不清的情感與難以解決的爭執,納入生活的河流當中,用溫柔而和善的力量治愈每一個奔忙的邊緣人和普通人。

這股力量在《桃姐》和《天水圍的日與夜》中被更加熟練地運用,生與死、新與舊、昨日與今朝,全部被以極為溫和的方式呈現。

生活,就是買菜、吃飯、工作,是下班之后邊看報紙邊與家人隨意搭話,是老了之后,拎太重的東西要分幾次上樓,蹲下后站起來的時候要抓扶門框。

《桃姐》

這注定著許鞍華與張愛玲是不同的。

張愛玲更尖銳,她看透所有的齟齬與不堪卻不點破,只是把玩著它們,因為她意識到現實當中沒有出路。問題或許日常,但卻無法被生活解決。

影評人梅雪風將二人的差異概括為,「張愛玲崢嶸必露,而許鞍華卻溫吞如水,不太愿意真正觸及人性之惡,二者的碰撞就難免尷尬」。

平靜地呈現故事是許鞍華被眾人喜愛的原因,但平靜并不適用于所有的故事,平靜有時會消解復雜,讓理應被直視的痛苦失去出口,以至變得面目迷糊。

04.

好好拍電影

但無論如何,能夠找到自己所熱愛并擅長的事都是極幸運的。

從1975年進入電視臺成為胡金銓的助手開始,許鞍華已經在影視行業工作了46年,她的成長期幾乎與香港電影完全重合:

從新浪潮電影中來,拍出《瘋劫》《撞到正》等先鋒而具創新的電影,一出道即成為他人仰望的對象,卻在香港電影真正進入黃金期后陷入巨大的壓力當中,其他導演如魚得水,能夠一年拍五六部電影,而她只能拍一部,還要擔心之后沒有人會投資自己。

《女人,四十》

導演陳果說,許鞍華幾乎是在「孤軍奮戰」,「當年有嘉禾幫,新藝城幫,永佳幫,德寶幫」,但她只有自己。她身上缺乏與演員或編劇合作多年的佳話,也就少了一些結局唏噓的茶余飯后的閑聊。

但這么說也不盡準確,許鞍華始終有電影。哪怕從倫敦學電影回來,一直到拍前三部電影,都「行運一條龍」,1984年后接連十年混混沌沌,一度沒有戲拍,「也從來沒有想過改行」。

多年之后,香港電影已經步入沒落,那些恩義情仇、刀光劍影遁入時代的微塵當中,成為上個世紀末的記憶,導演們也紛紛轉入內地拍攝大制作電影,可她卻逐漸找到了屬于自己的光輝與風格。

《好好拍電影》

「她跟我同年,你說拍什么呢,還拍打打殺殺嗎?男的可能可以,女生……」,導演侯孝賢說到,「但是隨著你的年齡(變化),你會有不同角度,重新來看你身邊的世界」。

許鞍華愈發熟練,也愈發真誠,她在自己的電影中關切弱勢階層、邊緣群體,探究人要如何面對老去、面對生死,不刻意探討女性主義,卻在電影中始終保留自己的獨立思考,探尋平凡生活的意義,也為之賦予詩意的價值。

大衛·波德維爾曾這樣評價小津安二郎,「影片平靜地映入眼簾,沒試圖攫取觀眾,也沒花言巧語。一個低訴著的簡單故事,一目了然,僅此而已」。現在看來,這段話同樣適用于許鞍華,她能夠熾熱地擁抱并展現生活本身,這需要十足的勇氣。

世界或許黑暗,但總有那么一線希望讓人能夠堅持著活下去,活下去也未必會更好,但人不正是在懷疑與沮喪的反復當中向前走去?

「做人真是很難的。」

「有幾難遮?」

這是《天水圍的日與夜》中貴姐的回答,也是許鞍華的人生底色,「所有的電影最終指向救贖」,這是一種面對人生無常的悲憫,也是一種任生活雨打風吹去的堅韌。

《好好拍電影》

如今,她74歲,跟媽媽住在一起,有一只叫Figaro的貓,喜歡吃菠蘿包,有時鍛煉身體,下一個愿望是「找一個教練」,教自己「練出手臂」,「練到腰有線條」。

與張艾嘉一起吃飯,她表示自己的人生太少跳舞、唱歌、喝酒,張艾嘉鼓勵她,「現在還有大把機會」。

《好好拍電影》

許鞍華開始拓展電影以外的人生,但電影早已細細密密地織入了她的生命當中,是最重要的,是最大愛好,是「生命線」,所以還要繼續好好拍電影。

用作家黃碧云的一段話作為本文的結尾再合適不過,「她是一個藝術家。藝術是一種處境與態度,非職業,也不一定有成果。是那種矢志不渝。那種在不完美與缺陷之中,尋求和諧與完整的掙扎。

她的作品,不能逐一看。她的作品逐一看都會有缺點。整體看,就可以看到她的求索。求索是一個美麗的姿勢。手揚起;一臉企盼;靈魂不安;如果有希望,救贖,青草地」。

參考資料

1.人文香港:許鞍華電影研究 | 馬楠楠

2.許鞍華說許鞍華 | 鄺保威

3.許鞍華×文念中×鄧小樺:故鄉淪陷,他鄉可否作故鄉?|the Initium Media

4.《第一爐香》的問題:溫吞且徒勞的致敬 | 梅雪風

聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

題圖:《好好拍電影》

撰文:汁兒

監制:貓爺

文章來源:看理想(ID:ikanlixiang)

原文標題:許鞍華,74歲,有一只貓,喜歡吃菠蘿包

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/7zaVYDStpWImXI7gsM5Dcg

內容由作者原創,轉載請注明來源,附以原文鏈接

http://www.jgug.cn/news/10393.html全部評論

分享到微信朋友圈

表情

添加圖片

發表評論